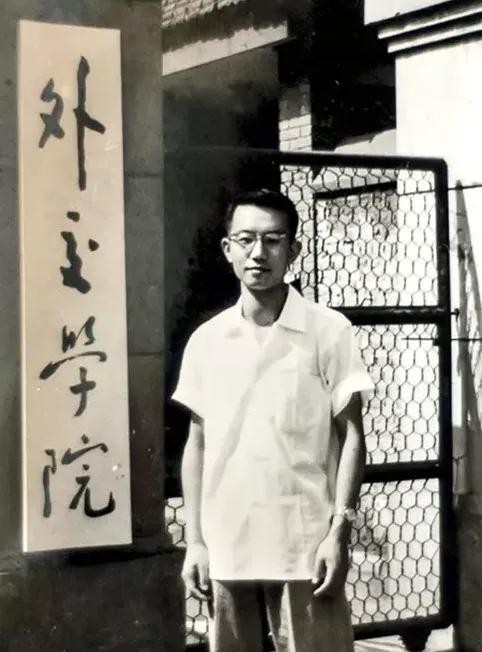

1956年,外交部的办公室里,几位领导正规劝一位21岁的青年,希望他能来外交部工作。 “厉同志,”一位资深外交干部开口,语气不失诚恳。 “我们已经研究过多次,你是外交部极其需要的后备力量。你的语言能力、你的逻辑训练,你的家学渊源——都是这个岗位的理想人选。” 厉声教轻轻颔首,却没有立即回应,他的语气不急不缓,却字字清晰。 “我非常感谢部里的信任。但我想再重申一次,我能否入部,还要看我是否能亲自请教刘泽荣先生。” 这不是他第一次这么说了,早在几个月前,外交部已经两次向他发出邀请。 他的导师曾直言:“这是难得的机会。”但厉声教始终坚持自己的判断,不亲耳听刘泽荣谈国际法、不亲眼见他处理领土争端,自己就无法下决定。 他不是在故作姿态,而是极度清楚自己所面临的选择:是走进一个与国家命运休戚相关的岗位,还是留在教学与理论研究中沉潜钻研。 那年,中国正经历一个转折时刻。 新中国建立七年,百废待兴,但边界问题、领海主权、国际法话语权,却依旧是一片模糊地带。 外交,不仅需要语言的精准和判断的果断,更需要法律素养与历史视野。 或许是看到他的坚持和诚意,外交部领导终于点头:“刘泽荣同志今天刚从一次磋商中回部,愿意见你。” 厉声教心头微动,缓缓站起,整了整衣襟,几分钟后,他被引入楼上一个光线略暗的办公室。 那是一个并不宽敞的房间,四壁堆满了地图、文件和法典。 一个中等身材的中年人坐在书桌后,翻阅着一叠刚从联合国带回的资料。 他戴着眼镜,五官清瘦,眼神却格外锐利。 “厉声教同志?”他抬头,语气简洁,“坐吧。” 厉声教静静坐下,有些拘谨,却目光不移。 刘泽荣并未寒暄,而是径直打开桌上一幅中南半岛的地图,将手指按在滇缅边境的一段线上。 “你怎么看这条线?”他问。 厉声教沉思片刻,说出他在专业课中学到的几种国际法处理边界的惯例,又补充了英属缅甸政府与清政府签订的历次条约条款。 刘泽荣没说话,只点了点头,接着,又拿出一份英文资料,是某西方智库对南海岛屿主权归属的“学术报告”,试图否定中国对南沙群岛的历史权利。 “他们说,我们在南海的‘九段线’没有国际法依据。”刘泽荣淡淡道,“你怎么看?” 厉声教看着那些密密麻麻的英文注释,心中一震。 他意识到,那不是单纯的学术讨论,而是对中国主权的直接挑战。 他平静地说:“国际法不是孤立存在的。历史、习惯、实际控制与行政行为,都是构成主权依据的一部分。 我们不能只接受西方定义的‘依据’,而要用我们的方式构建自己的法理体系。” 刘泽荣的嘴角露出一丝笑意,眼神却格外严肃:“这就是我希望看到的回答。我们现在不是缺知识的人,而是缺敢于用中国语言、中国逻辑捍卫国家利益的人。” 这句话,犹如一把重锤敲在厉声教的心上。 他一直知道,外交不仅是词句之间的博弈,更是国家意志与法律逻辑的正面对抗。 他的选择,已经不只是个人职业规划,而是能否在风雨交加的时代,做一个能撑住风帆的人。 刘泽荣起身,走到窗前,指着窗外那条蜿蜒的护城河说:“我们的领土,就像这条河。看着平静,但里面的水流着急。你愿不愿意,跳进去?” 厉声教站起,毫不迟疑地说:“我愿意。” 多年以后,厉声教已经成为中国国际法领域的中坚人物。 他参与了与缅甸的边界谈判、参与中越陆地边界协议的缔结、参与中国加入《联合国海洋法公约》的谈判,几乎所有中国与周边国家的边海谈判中,都有他的身影。 他用深厚的法学功底与冷静清晰的逻辑,为中国赢得了一个又一个法理胜利。 信息来源:百度百科——厉声教

用户13xxx41

中国人才!!!