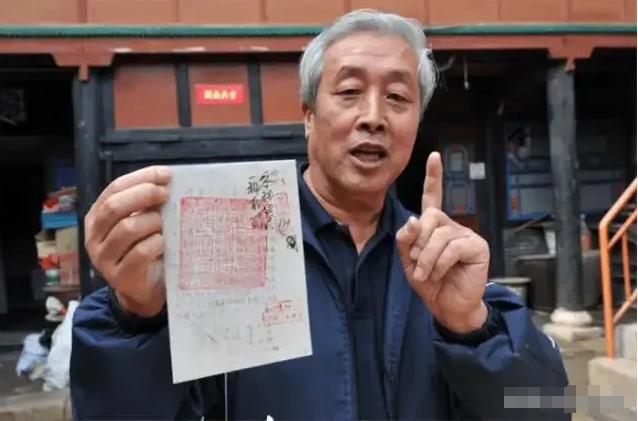

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书。突然,他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,后来,居然找出了84张这样的黄纸。他激动地问摊主:“老 板,怎么卖?”精明的摊主狮子大开口:“3000元!”没想到,男子说:“行,帮我保管好,我马上去筹钱!” 1996年的一个初春清晨,山西太原旧货市场的空气还带着些微寒意。 摊位上,破旧的书籍、泛黄的报纸和生锈的杂物堆积如山,散发着时间的气息。 人来人往的集市中,一位花白头发的中年男子正蹲在一个不起眼的书摊前,手里翻着一本泛黄的旧书。 他叫王艾甫,年近六旬,曾是一名检察官,退休后生活节奏变得缓慢而规律。 平日里,他没什么特别的爱好,只爱逛旧书摊。 他说,旧书有味道,那是一种只有岁月才能酝酿出的沉静和故事。 有时他也会买些冷门的历史资料、自传体小说、战争回忆录,看得如痴如醉。 这天,他照例在市场闲逛,翻书时,一本封面磨损的旧书中忽然滑落出几张泛黄的纸片。纸片上字迹潦草却工整,一看便知是毛笔写就的公文。 王艾甫好奇地拾起,一眼扫过,顿时心头一震。 那是一张阵亡通知书,标题赫然写着:“阵亡将士家属通知单”,时间是1949年初。 通知书上记录着一位牺牲军人的姓名、籍贯、部队番号,以及阵亡经过,笔墨苍劲,沉沉如泣。 “这可不是一般的纸啊……”王艾甫喃喃自语。 他把书翻了个遍,竟又掉出几张。 于是他蹲下来,小心翼翼地在摊位的书堆中逐一查找。 一个多小时过去,他整整找出了84张这种纸,每一张都是一名阵亡将士的死亡通知书。 他呼吸急促,手指轻颤,抬头看向摊主:“老板,这些纸……怎么卖?” 摊主也被他的反应惊动了,凑过来瞥了一眼,见是老旧文件,心想这老头怕是看出点什么来,表示需要3000块! 1996年的3000块不是个小数目,可没想到,王艾甫几乎没有犹豫,马上就去筹钱。 当天,他四处借钱,甚至把准备给孙子买新衣的钱也搭了进去,终于在傍晚前凑齐了3000元。 他颤着手把钱交到摊主手中,小心翼翼地将那一沓泛黄纸张包好,揣在怀中,仿佛那不是纸,而是800多条未曾安息的生命。 回到家中,王艾甫摊开那些通知书,逐一登记、整理。 他仔细研究每一份文件,查看内容、辨识字迹、对照地图,力图弄清每一个牺牲者的身份。 这些阵亡通知书的主人,都是1949年太原战役中阵亡的战士,那是一场极为惨烈的战斗,双方伤亡都很惨重,太原的城墙被炮火削平,尸骨无处不在。 这些通知书或许因战乱未曾寄出,或许因仓促而遗失,才辗转流落至民间。 王艾甫知道,尽管这些士兵生前所效忠的是失败的一方,但他们终究是中华民族的儿女,是战死沙场的生命。 他作为一名曾参与抗美援朝的老兵,深知战场的血与火,他曾亲眼看着战友倒在自己身边,曾亲手掩埋过牺牲的弟兄。 他明白,无论哪一方,无论政治立场如何,每一个为信念而战的生命,都值得被铭记。 从那一天起,王艾甫踏上了一条几乎无人走过的漫长之路。 他不再只是一个闲逛旧市的退休老人,而是成了一名“替烈士寻亲”的义务档案员。 他开始拜访山西、河北、山东等地的老兵组织,去地方志办、档案馆查资料。 他托人写信,登报启事,有时为了确认一个名字,专程赶去几百公里外的村庄。 一次次碰壁,一次次被误解,但他从未动摇。 “他们若不能归家,我便替他们寻家。”这是他对自己说的承诺。 随着时间的推移,他的头发渐渐全白,眼睛也开始花了,但那一沓黄纸却始终放在他书桌最上层。 他用27年,帮助200多名阵亡将士找到了他们的亲人或后代,有的墓地得以迁葬,有的名字被刻入纪念碑,也有的故事,终于被家族重新讲起。 最令他动容的,是一个来自河北衡水的通知书,那名叫“刘全忠”的士兵,当年战死太原,家中却一直未收到任何音讯。 直到2008年,王艾甫联系上他的孙子刘志远,寄去通知书原件。 那年清明,刘志远千里赴晋,带着一束白花,终于为爷爷立下了第一块碑。 那天,刘志远跪在墓前,泪如雨下。他说:“谢谢您,王老。我爷爷终于有个家了。” 信源: 光明网——83岁退伍老兵王艾甫:27年送200名烈士“回家”