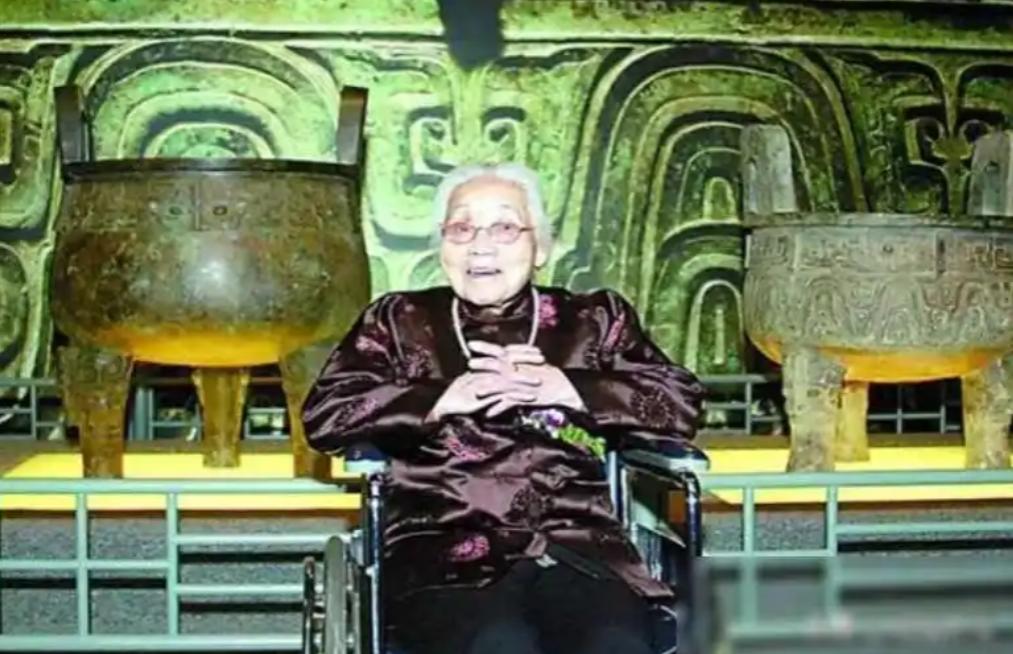

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死前还有一件要事相求!”孙媳妇听后,竟重重点头:“您放心,我一定办到。” 苏州城的老潘家祖上可是风光过的大户。 潘祖年老爷子躺在病床上那会儿,家里头就剩下个二十岁守寡的孙媳妇潘达于。 要说这潘家祖传的宝贝,那真不是闹着玩的。 潘祖荫当过大官,攒下满屋子古籍铜器,后来都归了弟弟潘祖年。可这潘家人丁不兴旺,过继的孙子娶了媳妇没三个月就撒手人寰,留下个年纪轻轻的寡妇操持家业。 潘祖年闭眼前把家里最要紧的物件托付给孙媳妇,这两尊大鼎来头可不小,一尊是西周的大盂鼎,另一尊是大克鼎,都是商周时期传下来的青铜重器。 当年潘祖荫在京城当官时,多少达官显贵眼馋这两件宝物,隔三差五就有人上门求看。老爷子临终前攥着孙媳妇的手说,宁可饿死全家也不能让宝物流落外人之手。 要说潘达于这女子真是硬气,年轻守寡没改嫁,愣是把潘家门户撑了起来。 那时候世道乱得很,先是清朝的官儿端方三天两头派人来借鼎,说是借,明眼人都知道是想私吞。 潘达于带着佣人连夜在宅子里挖坑埋鼎,硬是让那些当官的扑了空。 后来美国人开着火轮船来苏州,揣着成箱的银元要买鼎,潘达于连门都没让进。 最惊险的是日本鬼子打过来那会儿,潘家老宅被炮弹炸塌了半边墙,潘达于带着族人把鼎从土里刨出来,裹上棉被藏进夹墙。 日本人把宅子翻了个底朝天,刺刀把墙皮都捅烂了,愣是没找着藏在墙缝里的宝贝。 苏州城里都传潘家遭了报应,祖传的宝贝早被战火毁了,谁成想那些年潘达于带着几个信得过的老伙计,隔三差五就挪地方,地窖、水井、牲口棚,哪危险就往哪藏。 等解放后天下太平了,潘老太太头发都白了。 1951年开春,她突然说要带着孙子去上海。 到了上海博物馆,工作人员看见老太太掏出的物件清单,吓得赶紧叫来馆长。两尊青铜鼎、百余件青铜器、四百多幅宋元字画,光打包就用了半个月。 后来专家鉴定,光是大盂鼎上的铭文就有291个字,大克鼎的铭文更是多达290字,都是研究西周历史的重要物证。 潘家人这些年过得并不宽裕,抗战时期家里值钱物件都变卖了,就守着这些不能吃不能喝的铜疙瘩。 有人问老太太为啥不自己留着,她拍着膝盖说:"老祖宗的东西就该归国家,搁在博物馆里天天有人擦有人看,比埋在我家后院强。" 这话后来被上海博物馆记在捐赠档案里,现在去还能查到当年的捐赠凭证。 前些年上海博物馆办特展,潘老太太带着重孙子去看。 玻璃柜里的大鼎擦得锃亮,底下围着一群戴眼镜的学者。 老太太指着鼎身上斑驳的绿锈说:"瞧见没,这豁口是当年端方派人来抢时磕的,这裂痕是小日本放火烧宅子时熏的。" 小孩摸着玻璃问:"太奶奶,咱家以前真有这么多宝贝啊?"老太太眯着眼笑:"可不是么,你太爷爷临走前跟我说,这些铜疙瘩比命金贵。" 如今这两尊鼎成了国家一级文物,大盂鼎在国博,大克鼎在上博,隔着长江遥相守望。 潘家老宅早改成了文物保护单位,游客们听着讲解员说潘家媳妇护宝的故事,都当传奇话本听。 只有苏州城里的老街坊还记得,当年那个穿着蓝布褂的小脚老太太,挎着菜篮子从青石板路上走过,谁也不知道她家后院埋着价值连城的国宝。 要说这事最玄乎的,还得数潘家人丁单薄这事儿。 潘祖年过继孙子,孙子又早逝,最后托付给孙媳妇,倒应了那句老话"宝物择主"。 潘达于活到102岁才走,临走前还念叨着要看鼎。博物馆的人特意带着鼎的相片去病房,老太太摸着照片说:"这下踏实了。"后来清点潘家老宅,在房梁缝里还找着几卷宋代字画,用油纸包得严严实实,连文革都没遭殃。 现在去苏州老城区,还能找到潘家祠堂的旧址。青砖墙上挂着潘达于的画像,底下摆着两尊鼎的复制品。 导游跟游客们说,这宅子地下可能还埋着宝贝,说得有鼻子有眼。其实真东西早进了博物馆,但老百姓就爱听这些神神秘秘的传说。 要我说,真正的宝贝不是那些铜铁疙瘩,是潘家人那股子死心眼儿的劲头。 兵荒马乱的年月,饿着肚子守着一堆不能吃不能喝的物件,搁现在人看来可能傻,可没有这份傻气,哪留得住老祖宗的好东西? 参考资料:记著名收藏家潘达于先生2024-12-1110:32:00来源:江南时报