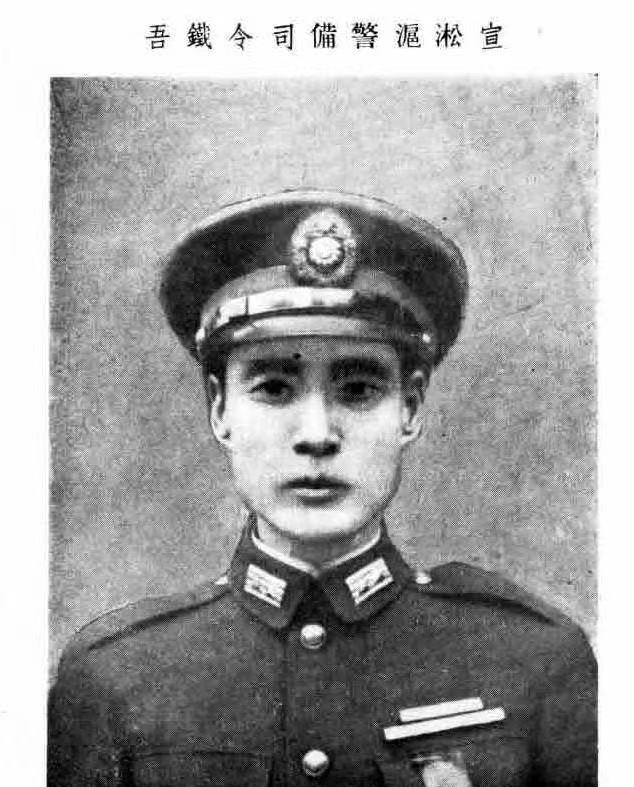

1948年10月27日,廖耀湘望着成群结队的溃兵,哀叹说:“十万精锐啊,就这样完了。” 廖耀湘,1906年生在湖南邵阳,家里是书香门第,小时候就聪明好学。1926年,他考进黄埔军校第六期,那可是当时培养军事人才的摇篮。毕业后,他没停下脚步,又跑到法国圣西尔军校深造,学了一身西方军事理论,成了国民党军里少有的“海归”将领。回国后,他没让人失望,尤其是在抗日战争中大放异彩。 说到抗日,廖耀湘最出名的战绩得数缅甸战场。1943年,他指挥新22师,带着部队在丛林里跟日军硬碰硬。那时候日军第18师团号称“丛林之王”,可愣是被廖耀湘打得找不着北。他用灵活的战术,带着部队迂回包抄,最后歼灭日军2万多人,自己这边伤亡不到5000。这仗打得漂亮,盟军都竖大拇指,直接给他起了个外号——“中国巴顿”。这可不是吹牛,廖耀湘靠真本事证明了自己的军事才能,也为中国军队在国际上挣了脸。 抗战胜利后,他升得更快,成了国民党军里的核心人物。1946年,解放战争刚打响,他就接手了第9兵团,手握10万精锐,开赴东北战场。国民党高层对他寄予厚望,希望他能稳住东北局势。可谁也没想到,这位抗日英雄的巅峰时刻,竟然成了他军事生涯滑向深渊的起点。 1948年10月,辽沈战役开打。这场仗是解放战争三大战役的头一炮,东北野战军跟国民党军在东北这片黑土地上拼了个你死我活。廖耀湘的第9兵团,是国民党在东北的主力,装备好、训练足,号称“精锐中的精锐”。可就是这支部队,在52天里被打得全军覆没,47.2万国民党军灰飞烟灭,东北野战军只付出了6.9万人的代价。廖耀湘的十万大军,就这么没了。 咋回事呢?先说外因。东北野战军的战术太狠了,林彪指挥得滴水不漏。先是围点打援,把国民党军拖得筋疲力尽,然后集中优势兵力,一口吃掉廖耀湘的兵团。共产党这边士气高涨,准备充分,打得又准又狠。反观国民党这边,内部乱成一锅粥。蒋介石瞎指挥,前线将领意见不合,部队之间联系不上,补给也跟不上。廖耀湘虽然有本事,但架不住上面瞎折腾。 再说内因,廖耀湘自己也掉链子了。战役中,他判断失误,以为能突围出去,结果带着部队一头撞进东北野战军的包围圈。通信断了,部队乱了,他想调整都来不及。到10月27日那天,眼看着成群结队的溃兵四散奔逃,他只能无奈地叹口气。那一刻,他知道大势已去,自己再也翻不了盘。 这场仗的失败,不光是廖耀湘个人的滑铁卢,更是国民党在东北的彻底崩盘。从此,东北成了共产党的天下,解放战争的局势也彻底扭转。廖耀湘的军事生涯,就这么画上了句号。 兵败被俘后,廖耀湘没被枪毙,而是被送到了北京功德林战犯管理所。那地方专门关押国民党的高级将领,他在那儿待了13年。共产党没亏待他,吃的住的都还行,就是得接受思想改造。每天学政策、写材料,日子过得枯燥但也平静。1961年,他被特赦放了出来,还安排了个工作——全国政协文史资料委员会专员,负责整理军事历史资料。这对他来说,也算是个安慰,毕竟还能干点跟自己老本行沾边的事儿。 可好日子没过几年,1966年文化大革命来了。廖耀湘因为过去的身份,成了批斗对象。那些年,他被拉去开会挨批,精神压力大得不行。1968年12月2日,在一次批斗大会上,他心脏病突发,倒下了,再也没起来,享年62岁。一个曾经叱咤战场的将军,就这么在动荡中悄然谢幕。 廖耀湘这辈子,真是个大起大落的故事。抗日战争里,他是民族英雄,打得日军闻风丧胆,功劳簿上写得满满当当。可到了解放战争,他却成了失败者,十万精锐毁于一旦,自己也从将军变成了战俘。他的军事才能没得说,但战场上的胜败,不光看个人本事,还得看大势。国民党那时候已经烂到根儿了,廖耀湘再能打,也救不了这艘沉船。 有人说,他要是早点投诚共产党,也许结局会不一样。可历史没如果。廖耀湘是国民党培养出来的将领,对蒋介石有忠诚,也有自己的坚持。他不是那种见风使舵的人,这既是他的优点,也是他的局限。 回过头看,廖耀湘留下的,不只是胜败的记录,还有那个时代战争与和平的缩影。他在缅甸战场上说过一句话:“军人以服从为天职,但也要有自己的判断。”这话听着简单,却是他一生的写照——既忠于职责,又受限于时代。