1994年,孔令伟去世,其姐孔令仪为她脱去男装,换上旗袍,画上淡妆,随后低头啜泣道:"来生做个完整的女人!"

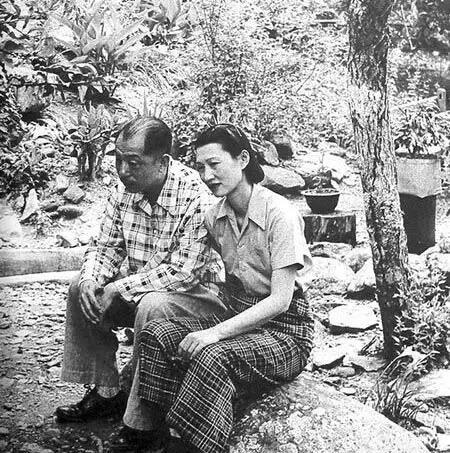

孔令伟的生平,充满了叛逆与非传统的色彩,她是民国财政部长,孔祥熙与宋霭龄的次女,自幼备受孔宋家族宠爱,她的性格却不合家族的期待,刚烈不羁。

12岁那年,她因病被宋美龄建议换穿男装后,便渐渐放弃女装,剪短发,穿西装,甚至以“孔令伟”之名自居,成为民国上海滩的“混世魔女”。

她的男装选择,是对家庭传统的反抗,更是她自我认同的寻求。

孔令伟的性别认同之路,充满了复杂的情感与未解的遗憾。

她年轻时曾倾心于,国民党将领胡宗南,因胡宗南嫌弃她性格过于强势,令她心生痛楚。

一次相亲中,孔令伟刻意穿着高跟鞋赴约,在山路跋涉中体力不支,最终被胡宗南冷落。

那一刻,她放弃了婚恋念头,也坚定了穿男装的决心。

她开始将自己塑造为一个,与传统女性角色格格不入的人物,并在政商界中崭露头角。

孔令伟政治与商业生涯中,凭借父亲孔祥熙的资源,参与了烟土贸易,主持了圆山饭店等重要事务,她的干练作风被蒋介石夫妇倚重。

男装形象成为她跻身男性主导的政商界的“通行证”,她的成功,与她独特的男装形象密不可分,用行动证明自己,在男人主宰的社会中,占有一席之地,还强化了她作为“孔二小姐”的强硬形象。

孔令伟在事业上取得了不小的成就,性别的标签始终困扰着她。

在葬礼上,姐姐孔令仪决定为她脱去男装,换上旗袍,这一行为引发了广泛的讨论。

孔令仪作为长姐,一直试图纠正妹妹“不守妇道”的生活态度。

认为孔令伟一生未嫁未育,未曾履行传统女性的责任,因此在她去世后,强行为其换上旗袍,并施以淡妆,试图重塑其“完整女人”的形象。

在孔令仪的眼中,这样的做法,是为妹妹“纠正”她一生未完成的“女性使命”。

这一行为却被部分人解读为,对孔令伟隐秘遗憾,与自我认同的反叛。

根据一些记载,孔令伟晚年曾对友人表示,“若来世,愿为一普通女子”,暗示她内心深处对性别选择的矛盾心理。

她生前始终拒绝一切女性化装扮,直到临终前,孔令伟依旧坚持穿着男装。

这种行为成为她一生反叛精神的象征,也让姐姐的换装行为,成为对孔令伟意愿的违背。

社会舆论对孔令伟葬礼上的换装事件,也呈现两极化的评价。

保守的视角认为,孔令仪的行为,是对孔令伟“不伦人生”的一种救赎,符合传统性别规范。

在这个框架下,孔令伟因未能履行传统的女性角色,被视为“残缺”的人生,换装便是对她生活的“弥补”。

现代视角则批评,这一行为忽视了孔令伟的自主选择权,认为换装是对她一生,挑战性别界限的勇气的一种简化和压制。

对于许多人来说,这一行为是家族权力,对女性身体的最后控制,剥夺了孔令伟对自己身份的主权,也体现了性别身份,建构中权力关系的复杂性。

孔令伟的男装选择,与葬礼换装事件,折射出家族权力,与个人自由的冲突。

在孔家,孔令伟享有家族宠爱,但她的叛逆,与反传统的性别选择,始终无法获得,家族完全的认同。

孔宋家族对她的期望,依然寄托在“女性”这一角色上。

她的男装选择,既是逃避婚姻束缚的策略,也是对传统女性角色的反抗。

家族权威始终试图将她拉回“轨道”,并断强化传统性别的界限,这种矛盾折射了,民国精英阶层对个体自由的态度,即对女性的独立性,存在着深刻的矛盾。

孔令伟的一生充满争议,她的行为也具有先驱性。

在20世纪初,孔令伟便挑战了性别规范,打破了传统女性的局限。

她穿男装、以男装示人,成为当时社会中少数几位,在性别表现上突破常规的女性之一。

历史的叙事往往将孔令伟,简化为“混世魔女”或“悲剧女性”,这些标签忽视了,她的复杂性与多面性。

孔令伟既是一个精明干练的女性,又有着骄纵跋扈的一面;

既是一个反抗传统的先驱,也在时代的桎梏下受到限制。

她既是挑战性别界限的“先行者”之一,又是家庭与社会期待下的“悲剧角色”,她的葬礼换装事件,恰是这种矛盾的终极体现。

谁能定义“完整女人”?这是对孔令伟一生性别认同困境的深刻反思。

这也揭示了女性,在性别身份建构中的复杂性,也折射出社会、家庭与个体之间的张力。

在死亡面前,女性依然难以摆脱,社会对性别角色的规训。