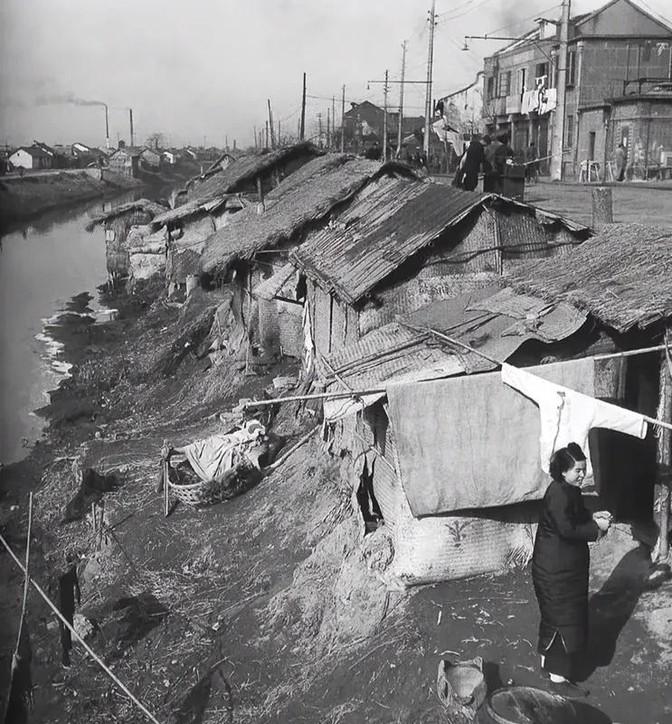

1947年,上海,贫民窟。上海的龙须沟臭水浜——肇嘉浜,远处的烟囱可能就是大中华橡胶厂。浜填平后成肇嘉浜路。 1947年的上海,真是个乱哄哄又热闹的地方。一边是十里洋场,花天酒地,另一边是贫民窟里苦哈哈的日子。徐汇区的肇嘉浜两岸,棚户区密得像蜂窝,住的全是底层老百姓。这条河以前可是清得能见底,船来船往,运粮食、布匹,挺像样。可到了1947年,它早成了上海有名的“龙须沟”,臭水浜的名号不是白叫的。河水黑乎乎,漂着油污和垃圾,味道能熏死人。远处那根大烟囱,大中华橡胶厂的地标,整天吐着浓烟,废水哗哗往河里倒,污染得没法看。这条河啊,既是上海工业化的见证,也是无数外地人来淘金的落脚点。 那年头,像李伟这样的年轻人多得是。他20岁,江苏农村来的,1946年爹没了,家里没钱吃饭,他收拾个小包袱就挤上了火车,奔上海来了。听说上海遍地机会,可真到了这儿才知道,战后啥都乱套了。街上全是失业工人和逃难的,工厂裁人,物价跟飞似的涨。李伟跑断腿,好不容易在大中华橡胶厂找了个活儿。厂里烟囱老高,空气里全是橡胶味儿,他每天在热得要命的车间搬东西,汗水混着化学味儿,粘身上恶心死了。工资少得可怜,可好歹能寄回家,让老娘和弟弟妹妹吃口饱饭。 住的地方更惨,工厂不管住,他就挤在肇嘉浜边上的棚户区。那棚屋叫“滚地龙”,竹竿、芦席加点破铁皮搭的,跟仨工友挤一间,连窗户都没有,下雨就漏。他睡草席,墙薄得隔壁咳嗽都听得清。没自来水,大家排队打,水还脏兮兮;厕所露天的,臭得不行,蚊子苍蝇满天飞。夏天热得喘不过气,冬天冷得骨头疼,生病是常事儿,可哪有钱看医生啊。邻居老张发高烧,硬扛着,没几天就没了。李伟看在眼里,心凉半截。 说起肇嘉浜,1947年那模样真是没法提。早年它是上海县城的水路命脉,船多热闹,河水清得很。可工业一上来,全变了。大中华橡胶厂这样的厂子沿着河岸扎堆,废水直往河里排,化学味儿刺鼻子,河面上的死鱼翻白肚,烂臭味儿飘老远。棚户区就挨着河,房子破得站不住,夏天闷,冬天湿,小孩老生病。大厂24小时开工,机器轰隆隆响,吵得睡不着觉。橡胶厂做轮胎,工人干活危险,常接触有毒东西,出事故没人管。河水污染得没法用,可有人还拿它洗衣服、钓鱼,日子紧巴到这份儿上。 可你别说,这地方的人命硬。棚户区里照样有小贩吆喝,卖点吃的,孩子在巷子里跑来跑去,老头儿下棋聊大天。邻里之间互相帮衬,凑合着过,谁家缺啥借点啥,硬是撑出一股子活气。李伟周末没事也在河边待着,跟工友聊聊天,喘口气。日子苦,可人总得找点盼头。 大中华橡胶厂是这块的地标,烟囱老远就看得见。那厂子生产轮胎,日夜不歇,机器声吵得头疼。废水排进肇嘉浜,河水越发黑臭,附近的人没法躲。厂里活儿重,搬原料、弄化学品,工伤常见,可老板才不管你死活。李伟干得卖力,可一个月工资也就够糊口,攒不下几个钱。那烟囱喷的黑烟,像是上海工业化的标记,底下却是工人和棚户区苦哈哈的日子。 到了1954年,上海市政府看不下去了,这臭水浜不整治不行,挡着城市发展不说,污染也太严重。先在漕溪那边盖新村,有水有电还有厕所,打算把棚户区的人挪过去。1955年搬迁开始了,李伟一家分到漕溪新村一套两居室。搬那天,家当装一辆卡车就拉走了,离开那破棚屋,他心里挺敞亮。新村干净,路平坦,房子结实,厨房有煤气,厕所能冲水,跟过去比简直天上地下。 1956年,肇嘉浜开始大改造,工人们把河道清了,填平,修成肇嘉浜路。那年12月29日,路通了,宽宽的马路,两边种树,路牌一挂,挺气派。后来这路成上海的大动脉,地铁也通了,城市发展快得认不出来。李伟在新村安顿下来,还在厂里干活,日子稳当了。晚年他常走在这路上,想起当年棚户区的苦,感慨这变化真不小。

![从1949年开始上海就是GDP第一了啊[思考]](http://image.uczzd.cn/10976798576645385595.jpg?id=0)