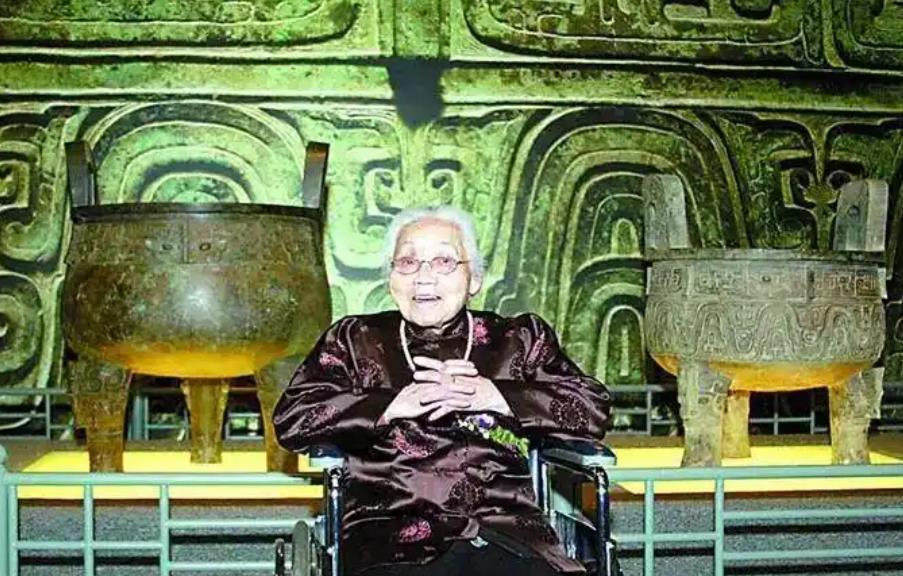

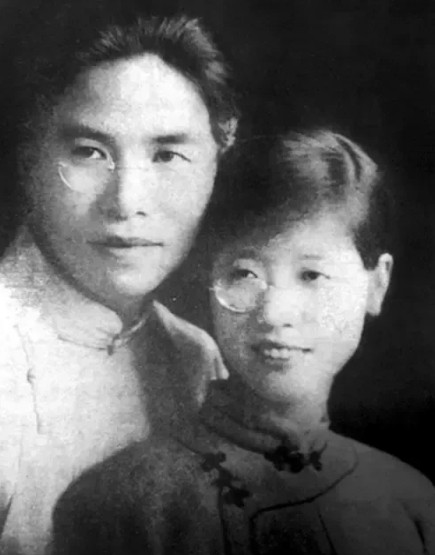

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求。”孙媳妇重重地点点头。 潘祖年病榻前,一个特殊的交接仪式正在进行。 "达于,这两件宝物,是我们潘家的传世之物,更是国家的瑰宝"。 潘祖年颤抖的手,指向墙角两个巨大的青铜器,声音虚弱却坚定,"从今日起,你入族谱,改姓潘,守护它们,直到有朝一日能交到可靠之人手中。" 面前的女子,是他孙媳妇丁达于,年仅二十出头,三个月前刚刚守寡。 按常理,这样的重担,不该落在一个弱女子身上,但潘家已无可托付之人,潘祖荫无子,潘祖年的亲孙子潘承镜已去世,家族后继无人。 这两件青铜器,一为大盂鼎,高101.9厘米,重153.5公斤,铭文291字; 一为大克鼎,高93.1厘米,重201.5公斤,铭文290字。 它们体量惊人,更承载着西周时期,珍贵的历史记载。 大盂鼎记录了,周康王册命贵族盂的史实,涉及西周政治制度与禁酒令;大克鼎则记录周孝王册命克的仪式,是研究西周职官制度的关键史料。 这两座国宝,原是左宗棠,送给潘祖荫的谢礼。 作为晚清名臣,潘祖荫曾任兵部尚书,其父潘世恩更是乾隆年间状元,家族底蕴深厚。 可时局动荡,家道中落,这两件国宝成为潘家最后的尊严。 潘达于跪在床前,接过托付,她不知道这一跪,会是半个多世纪的坚守。 1903年,潘祖年去世,潘达于正式改姓潘,成为潘家唯一的继承人。 她开始面临诸多挑战,亲戚们对家产虎视眈眈,而更大的威胁来自外界。 清政府权臣端方多次派人登门,以高价求购两鼎。 "这是国宝,不可交易。"潘达于每次,都是这样回绝。 美国商人提出,用上海外滩两栋洋房交换,同样被拒绝,潘达于甚至不惜,变卖家产维持生计,却坚守祖训不出售青铜器。 1937年,日军逼近苏州,潘达于连夜雇工,将两座铜鼎埋入地下密室。 她精心设计了掩护措施,在地面上覆盖瓷砖,又在上面放置笨重的家具。 日军占领苏州后,七次大搜潘家宅院,却始终未能发现两鼎的下落。 战火中,潘达于不断变换藏匿地点。 有一次,日军搜查逼近密室,她站在密室上方的地砖上,面不改色地应对,日军终因搜不出结果 而离去。 1945年抗战胜利,潘达于依然谨慎守护。 国内局势未定,盗匪横行,觊觎文物者仍不在少数,她始终独自一人,知晓两鼎位置,连最亲近的人都不告知。 1949年,新中国成立,此时的潘达于已近七旬,她开始考虑两鼎的最终归宿。 两年后,她做出决定——将大盂鼎、大克鼎无偿捐赠给国家。 1951年春,上海博物馆工作人员,来到潘家老宅,潘达于亲自带领他们来到密室。 当工作人员小心翼翼地,将两座铜鼎从地下挖出时,在场所有人都惊叹不已。 这两件国宝历经战火动荡,居然完好无损,大盂鼎被送往上海博物馆,大克鼎则入藏北京国家博物馆,成为镇馆之宝。 "这本就是全民族的文化遗产,我只是暂时保管者。"面对记者采访,潘达于如此表示。 她拒绝了政府提出的奖励,只接受了一份象征性的津贴。 潘达于的坚守,始于家族托付,最终升华为对民族文化的守护。 一个弱女子,在内忧外患的半个世纪中,靠智慧和勇气,以血肉之躯抵挡了金钱利诱、战火威胁。 这位守护者的故事远未结束。 捐献文物后,潘达于依然生活简朴。 她经常去博物馆看望那两件"老朋友",默默坐在展柜前,仿佛回到了那个,与它们相依为命的岁月。 2007年,潘达于以101岁高龄离世。 这位苏州奇女子,用一生实践了对先祖的承诺,也完成了对民族文化的守护。 她的故事,如同那两座青铜大鼎一样,成为中国文化史上的一段佳话。