【病重患者亲到银行取款去世,律师李志勇:制度没错但工作方法机械】

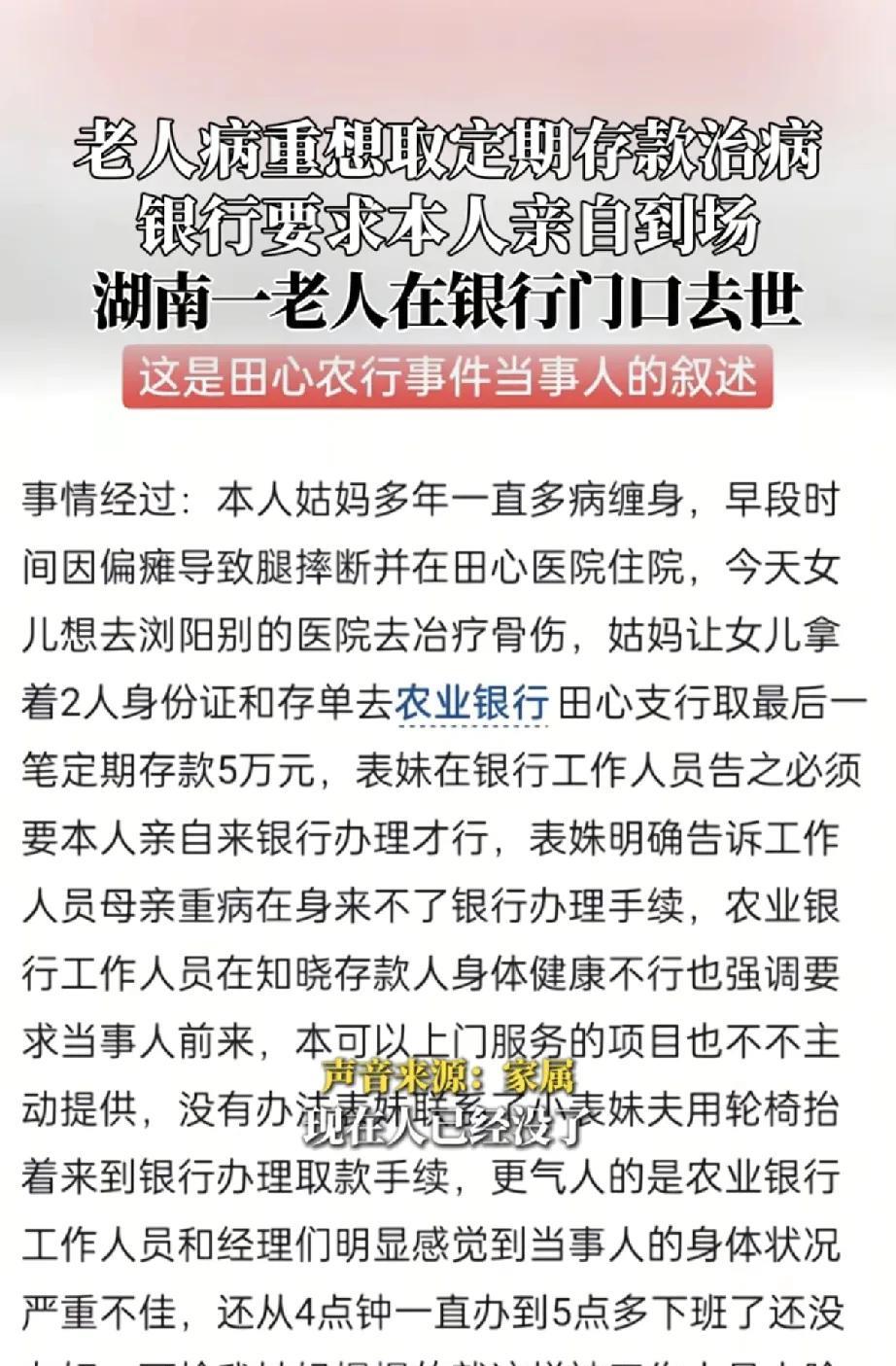

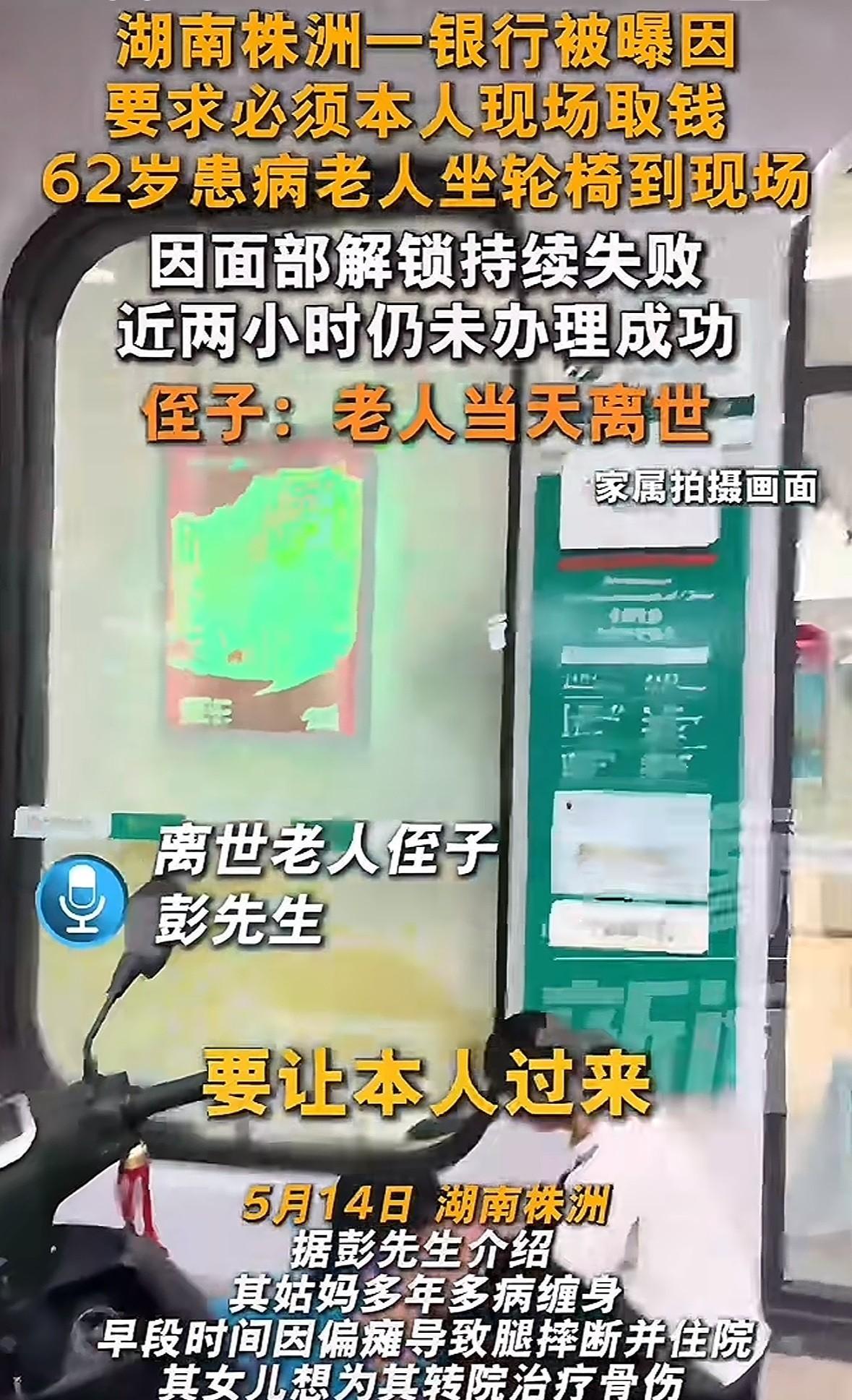

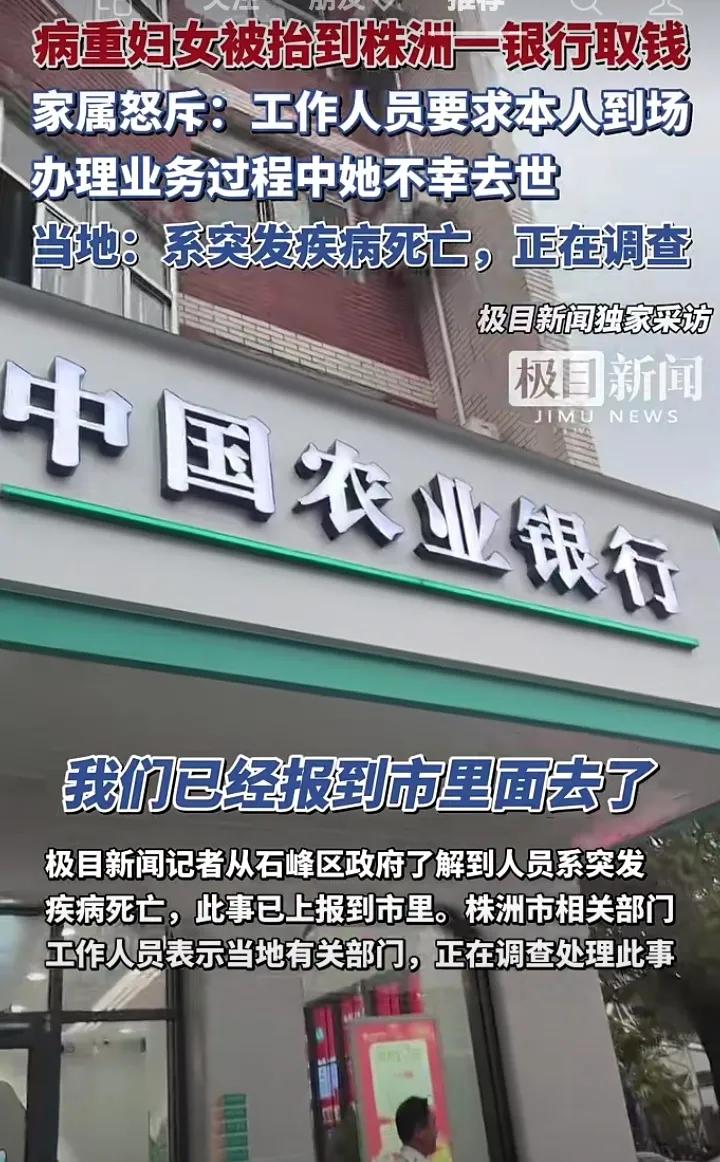

据经点新闻报道:湖南株州一位网友反映,2025年5月14日,他的姑妈重病住院期间,让子女带着身份证到中国农业银行株州田心支行取一笔5万元的定期存款,用来支付医药费,但银行工作人员要求本人到场才能办理。家属将患病老人用轮椅推到银行办理存款手续,结果老人不幸在银行门口去世。这一事件经媒体报道曝光后,立即引发社会强烈反响。公众质疑为何在生命危急关头,银行不能特事特办?为何制度不能为生命让路?许多网民在新闻帖子下留言,“为什么诈骗的钱转走不需本人到场?”、“银行要负法律责任”云云。

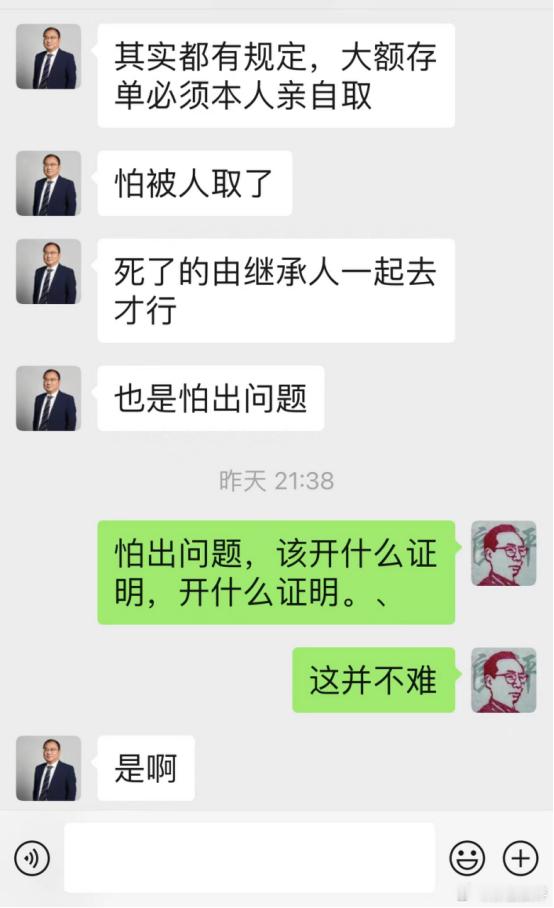

笔者为此请教了北京大悦律师事务所副主任、刑事业务部主任李志勇。李律师认为:“这一极端案例暴露出我国金融服务在特殊情况下人性化操作的缺失,制度本身没有错,问题出在工作方法的呆板机械上”。根据银行规定,大额取款必须由账户持有人本人亲自办理,或提供经过公证的授权委托书。在李志勇律师看来,这项银行制度设计的初衷,是保障金融安全与客户权益,这无可厚非。银行作为经营货币的特殊企业,肩负着保障客户资金安全的重任。现实生活中存款纠纷、冒领案件时有发生,仅靠工作人员的“善意判断”极易引发风险。不要把世界上的人都看作“好人”,而低估某些“坏人”的恶。某些犯罪分子往往利用银行内部管理漏洞和工作人员的疏忽及违规操作,通过伪造印鉴、勾结银行职员等手段,盗取储户巨额存款。此类案件一旦发生,不仅给客户造成巨大损失,也会严重损害银行信誉和金融秩序。

李志勇律师从专业的角度剖析了银行与客户的关系,他说:从法律角度看,银行与客户之间是合同关系,双方权利义务由相关法律法规和合同条款约定。银行要求本人办理大额取款,本质上是在履行合同约定的审慎义务,防止资金被他人冒领。如果银行在未经充分核实的情况下允许非本人取款,一旦发生纠纷,银行可能面临严重的法律责任。此外,反洗钱和反恐融资的监管要求也是银行严格执行本人办理制度的重要原因。根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对大额交易和可疑交易有报告义务,必须核实客户身份和交易背景。简化或豁免这些程序可能被不法分子利用,成为洗钱和诈骗的通道。

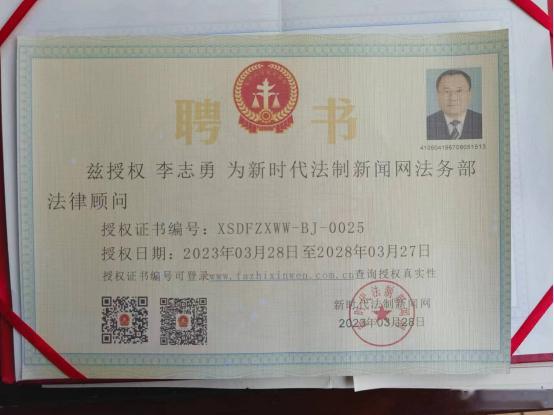

李志勇律师是国内刑事与民事领域特别资深的律师,经常受邀到政府、国企、民企以及培训、文化机构进行普法讲座,系《中国律师100人》公益视频节目组的“专家智库顾问”、中国政法大学创业互助校友会“政法之光法律联盟成员”、新时代法制新闻网法务部法律顾问,擅长用通俗易懂的语言解析复杂深奥的法律问题。李志勇律师称:制度是死的,人是活的,机械执行制度的代价,是人性化服务的缺失。尽管银行制度的出发点无可厚非,但将病重、病危患者抬至银行办理业务,显然暴露出金融机构在制度执行过程中存在的机械化倾向和服务温度缺失。李志勇律师指出:"制度本身是为了防范风险、保护权益而设立,但执行制度的人应当具备基本的判断力和同理心,在特殊情况下做出合理变通。"。株州这家银行的极端案例,显然是一个形式主义反面典型。银行工作人员明知客户生命垂危,却仍按“本人亲自办理”的僵化思维办事,将制度异化为目的本身,忘记了金融服务的根本宗旨是服务于人,遭到广大网民的吐槽就不难想像了。

不过,就我看来,把所有责任都推到一线银行工作人员身上也是不公平的,他们有他们的难处。在严格的内部考核和追责机制下,银行一线员工宁愿机械执行规定,也不愿承担任何可能的责任,这几乎就是“潜规则”。缺乏明确制度指引,是员工不敢越雷池半步的主要原因。从操作层面看,株州这家银行显然缺乏针对特殊群体的服务预案和应急机制。对于重病患者、行动不便老人等群体,是不是建立了“绿色通道”?是不是规划了“上门服务流程”?在病重、病危的情况下非要客户“适应”银行的常规要求,显然是违背了公序良俗,显得霸道又无理。事实上,随着科技发展,远程视频核实、移动终端认证等技术手段已足够成熟,完全可以用于特殊情况下的身份验证和业务办理,既保障安全又体现人文关怀。

李志勇律师称:解决“抬病人取钱”的困境,关键在于找到制度刚性与服务柔性的平衡点,既守住风险底线,又彰显金融温度。这需要监管部门、银行机构和全社会共同努力,构建更加包容、智能、人性化的金融服务体系。株州银行事件是一面镜子,照见了我国金融服务在精细化、人性化方面的不足。李志勇律师“制度没错,方法机械”的评价可谓切中要害:好的制度需要智慧的执行,金融安全与人文关怀并非非此即彼的选择题。任何制度的终极目的都是服务于人的福祉,当生命与制度相遇时,制度应当为生命让路,而非相反。

用户10xxx66

若家属输错密码锁卡,银行是没错的。