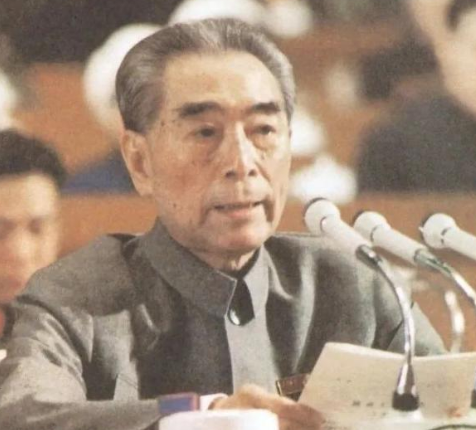

1992年,邓颖超因病离世,谁知邓颖超留下的最后一句话竟是“李鹏”二字,这背后的故事让人动容...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年7月10日,北京医院的病房里,88岁的邓颖超正在经历生命的最后时刻,她已经陷入极度虚弱,呼吸微弱,医生们紧急维持着她的生命体征。 当天晚上八点左右,国务院总理李鹏和夫人朱琳赶到医院探望,此时的邓颖超,已无力多言,只用尽最后的力气,缓慢地吐出“李鹏”两个字,她的声音微弱沙哑,几乎听不清楚,却被在场的人深深记住。 这是她留在人世间的最后一句话,她在第二天清晨安静地离世,没有遗言,没有长篇叮嘱,只有一个名字,为什么会是这个名字,背后的原因值得追溯。 李鹏出生于1928年,四川成都人,是革命烈士李硕勋的儿子,李硕勋是中国共产党早期的重要人物,1931年在海南被捕后英勇牺牲,那时李鹏只有三岁。 父亲去世后,母亲赵君陶带着李鹏四处避难,生活极度困难,时常食不果腹,流离失所的童年令李鹏很早就学会了隐忍和坚强。 1938年,时任中共南方局领导人的周恩来在重庆得知李硕勋遗属的下落后,安排人将李鹏母子接到八路军办事处。 从此,李鹏进入了周恩来和邓颖超所在的革命集体,这个决定改变了李鹏的人生轨迹,也奠定了他此后与邓颖超之间深厚情感的基础。 进入延安后,邓颖超对李鹏特别关照,那个年代物资极度紧缺,吃穿都要精打细算,她把省下来的口粮偷偷放进李鹏的饭盒,希望这个孩子能多吃一口,长得结实一点。 在生活上,她像母亲一样照料这个失去父亲的孩子,在精神上,她更加重视对李鹏的引导,时常叮嘱他要诚实做人、踏实做事,周恩来也将李鹏视为烈士后代中的一员,用更高的标准要求他,鼓励他继承父辈遗志。 1941年,李鹏被送往延安抗大等革命学校学习,接受系统的政治思想教育,1948年,他前往苏联留学,在莫斯科动力学院专攻电力工程。 临行前,邓颖超把周恩来的一块旧怀表交给他,让他珍惜时间,专心读书,在异国他乡,李鹏勤奋学习,深夜仍泡在图书馆里查阅资料,最终以优异成绩毕业,并获得苏联政府颁发的优秀毕业生奖章。 1955年,李鹏学成回国后,被分配到吉林丰满发电厂工作,他从普通技术员做起,深入工地,与工人一起摸爬滚打。 他在技术攻关上表现突出,多次解决生产中的关键问题,逐步获得组织认可,他始终没有忘记邓颖超和周恩来的嘱托,凡事都力求稳妥,不走捷径。 在此后的几十年里,李鹏历任多个重要岗位,尤其是在电力工业和国家能源战略方面成绩显著,20世纪80年代,中国经济迅速发展,电力紧张问题日益突出。 作为国务院副总理,李鹏多次提出加快大型水利电站建设,在经过长时间的科学论证后,三峡工程列入国家发展议程。 这个项目争议极大,涉及环保、移民、水文等众多问题,推进极为困难,李鹏亲自组织专家组讨论,深入长江沿岸实地考察,逐步化解疑虑,在他的坚持推动下,三峡工程最终得以启动。 1992年,邓颖超的健康状况急剧恶化,她曾多次因肺炎、高烧和帕金森症住院,病情反复,身体机能不断衰退。 住院期间,她还坚持处理一些日常事务,关心党和国家大事,她没有子女,但对曾经抚育过的年轻人仍保持深厚情感,尤其是李鹏。 7月10日这天,她已经陷入弥留,当天夜晚李鹏前来探望时,邓颖超几乎已说不出话,她挣扎着张口,用尽全身的力气说出了“李鹏”两个字。 这不是偶然的念叨,而是一种深植于内心的关切,这个名字,承载着她对一个孩子的抚养之情,也代表着她对一个国家总理的信任与期望。 邓颖超去世后,李鹏继续担任国务院总理,主持国家工作至1998年,他始终秉持稳重、务实的风格,致力于经济建设和能源发展。 三峡工程如期推进,成为国家标志性工程之一,他在回忆录中数次提及邓颖超和周恩来对他人生的引导和影响,那一声“李鹏”,成为他一生不能忘怀的叮咛。 邓颖超用生命最后的力量留下的这两个字,不仅仅是情感的表达,更是一种革命传统的延续和信念的托付。 这声呼唤,穿越历史的尘埃,让人感受到那个时代人物的坚定、忠诚和深情,她走了,但那份情、那份托付、那种对国家命运的关心,留在人们心中,长久不灭。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国质量新闻网——邓颖超的最后人生:临终前叫"李鹏"