1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝同房。就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:给我个娃吧!郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。

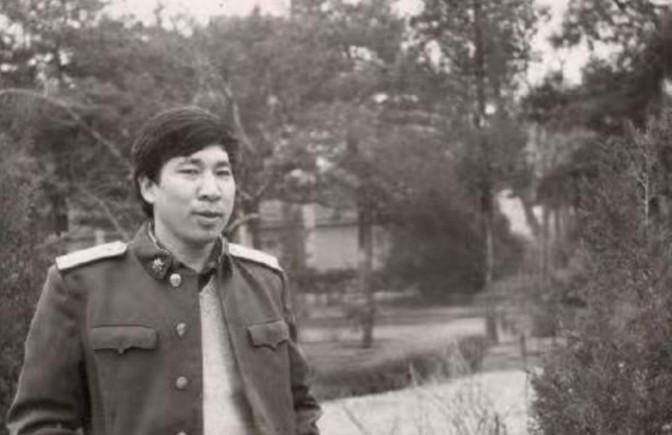

在四川乐山一个富裕的地主家庭,1892年出生的郭沫若从小展现出非凡才智。他精通四书五经,1906年进入新式学堂后,始终保持优异成绩。这位年轻人心中装着革新思想,对传统婚姻制度深感抗拒。

命运给他安排了一场不情愿的婚事。他的发妻张琼华,1890年生人,出身清末秀才家庭。她自幼接受传统教育,裹着小脚,对《女儿经》烂熟于心,却从未有机会为自己做主。1911年,两家定下婚约,次年正月完婚。

婚礼当天,郭家张灯结彩,喜气盈门。新郎的心却如坠冰窟,这场被迫的婚姻让他难以接受。洞房花烛夜,面对含泪哀求的新娘,他选择冷漠离去。不久后,郭沫若远赴日本留学,在异国他乡邂逅护士佐藤富子,两人坠入爱河,共育五子。

留在老家的张琼华,只能独守空房,料理家务。直到1932年,郭母去世,家产分配时,还险些无份。幸好郭沫若及时写信,保住了她的基本权益。1939年,因父亲病重,阔别27年的夫妻再次相见。面对满头白发、衣着寒酸的发妻,郭沫若只是简单寒暄几句便匆匆离去。

建国后,郭沫若在北京担任要职,而张琼华始终留在乐山过着清贫生活,直到1980年去世,享年90岁。郭沫若则于1978年离世,留下诸多文学成就,也留下这段争议颇多的婚姻。

这个故事折射出封建社会的婚姻悲剧。郭沫若追求自由恋爱无可厚非,可张琼华又何尝不是时代的牺牲品?她没有选择的权利,只能被困在礼教的牢笼中。这不仅是两个人的悲剧,更是整个旧时代的缩影。

如今回望这段历史,你是否也在思考:在追求个人幸福与承担社会责任之间,应该如何取舍?