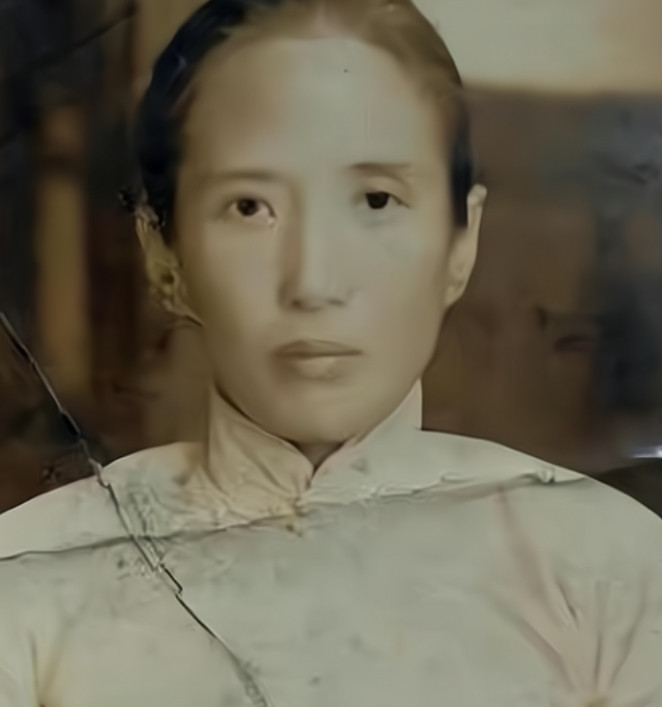

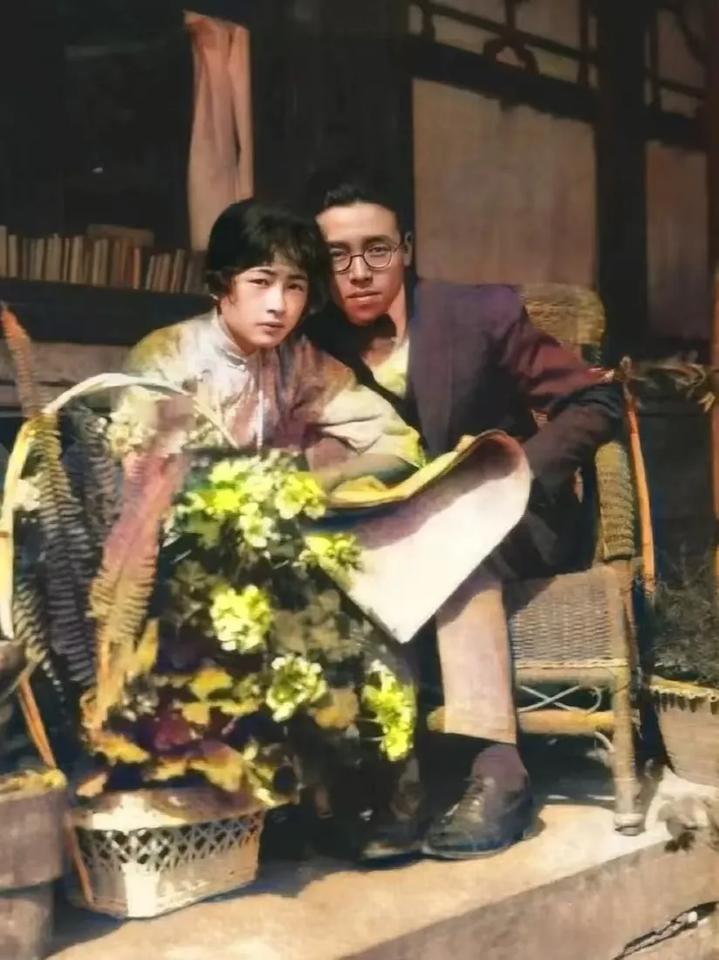

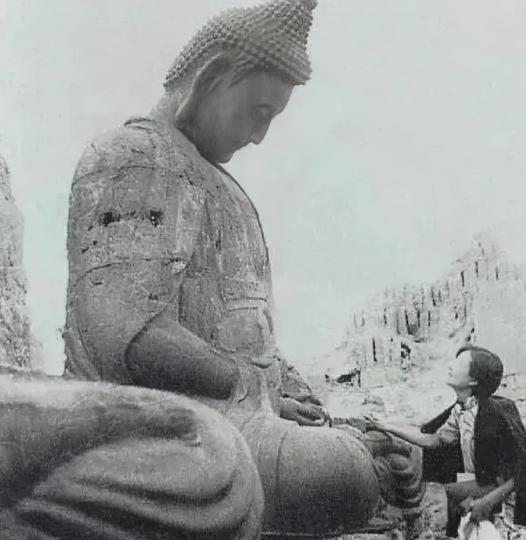

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这是天安门原来的样子,那时候,城墙高大厚重,城门楼耸立威严,朱红色的墙面衬着古老的灰砖,勾勒出北京几百年的城防格局。 站在城楼之上,远眺中轴线上的一座座城门,仿佛能看见过去皇城内的秩序与庄严,这些不是普通的墙砖和门洞,而是一座城市的历史骨架,北京的样貌原本是围绕着这些结构展开的,一层一层往外延展。 解放初期,北京被确定为新中国的首都,这座城市一下子承担起全新的政治任务,原本的街巷体系开始显得紧凑局促,很多地方因为车马通行困难而被认为需要彻底改造。 城墙成了许多规划者眼中的障碍,梁思成和林徽因认为,老城是中华传统文化的重要体现,北京的城市格局是几百年发展下来的结果,他们希望在保留历史风貌的基础上建设新城,而不是在原有结构上动刀。 梁思成曾经提出,可以在北京西部空地上建设新的行政区,把长安街作为连接新旧城区的主轴线,他还专门起草了规划建议,提出了明确的保护范围和发展方式。 他并不反对现代化,但主张用有尊严的方式完成城市转型,他与林徽因多次参与调研、绘图、撰写建议文稿,并向中央和北京市多方反映意见,表达对保护历史建筑的强烈期望。 不过,这些努力没有起到决定性作用,在当时,国家百废待兴,工业化是优先任务,不少人主张打破旧框架,重新设计首都形象,郭沫若是当时文化界的代表人物之一,他在很多场合支持拆除老城墙。 他在公开文章中表达过自己的看法,认为这些古城墙是封建遗物,不符合现代国家的精神面貌,他的意见在当时引起较大反响,很多决策层人士都认同这种观点,认为城市改造需要大刀阔斧的行动。 从1953年开始,北京的拆城行动陆续展开,最初拆除的是西便门、东便门一带的部分城墙,接着范围逐步扩大,很多地方原本是北京城的防御节点,如今变成了通车大道或建筑工地。 城砖被拉去当作建筑材料使用,有些堆放在施工现场风吹雨淋,有些被打碎填埋,修建地铁一号线时,护城河被填平,沿线大批城墙被铲平腾地。 到了1960年代末,北京内外城的城墙基本被拆除,只剩下极个别的城门楼孤零零地立在原地。 永定门原本是南城的门户之一,规模宏大,是城南地标,它在1957年被完全拆除,永定门的砖雕结构被分解,部分构件被送入博物馆,更多的被当作建材使用。 东南角楼、朝阳门、崇文门等地的城门也相继不复存在,城市天际线在几年间迅速发生改变,原来的层层叠叠的院落与城墙,现在被平坦的街道和楼群所取代。 林徽因在这段时间身体状况已经很差,听到一个又一个城门被拆,情绪常常低落,她留下的测绘图纸和笔记后来成了非常重要的资料。 梁思成在现场看着几百年历史的城砖被砸碎,心中难过至极,但已经无能为力,尽管他们两人做出了很大努力,但终究没能抵住拆除的趋势。 后来,人们渐渐意识到,那些古老建筑的价值远不止外观,它们承载着城市的记忆,也象征着文化的连续性。 重建永定门工程在2004年正式启动,采用的材料和结构与原来的不同,虽然在外观上尽量还原了旧貌,但那份历史重量已不再。 北京市在申报世界文化遗产时,把中轴线作为核心线索来展示北京古城格局,但完整性早已无法恢复。 梁思成当年说过,希望北京能像巴黎一样,既有历史城区,又有现代发展区域,他希望这座城市能在保护中成长,而不是在破坏中重建。 他的设想当时被认为脱离现实,现在被看作是难得的远见,他留下的手稿、图纸、讲义成为日后城市保护的重要参考。 站在今天的永定门遗址前,人们可以通过文物展览、虚拟技术等手段了解那段历史,但触摸到的,只是复制品的表面。 原本的城墙早已不在,这段经历让我们更清楚地明白,一个城市的发展不应该以文化牺牲为代价。 真正的进步,是能在建设中保留记忆,在变化中延续精神,梁思成和林徽因当年说过的话,如今被越来越多的人记起,文化遗产不是负担,而是根,是一座城市最深处的依靠。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:凤凰网文化——梁思成心碎倾城:拆城楼 像挖去我一块肉