1951年春天,新疆迪化监狱,王震找到了王恒升。

凛冽的春风卷着黄沙,吹拂着1951年新疆迪化监狱冰冷的围墙。 一位戴着沉重镣铐的男子,被狱警带离牢房。他步履蹒跚,心中忐忑不安,以为即将面临新的押送。推开办公厅的大门,他却看到了王震将军正站在屋内。 这出人意料的场景,预示着这位饱受冤屈的地质学家,命运即将发生转折。

彼时,新中国成立不久,百业待兴,新疆的能源匮乏尤为棘手。王震将军奔走于城乡之间,目睹百姓的疾苦,心急如焚。 他派遣的地质勘探队,在戈壁滩和雪山之间跋涉数月,却毫无所获。新疆并非没有煤炭资源,只是旧有的矿井大多废弃或破损,难以指望。

走投无路的王震,想到了地质部部长李四光,急切地写信求助,希望寻找到一位能够解决新疆燃眉之急的地质专家。李四光回信简洁明了:“要找煤,找王恒升。” 王震眼前一亮,立即展开调查。

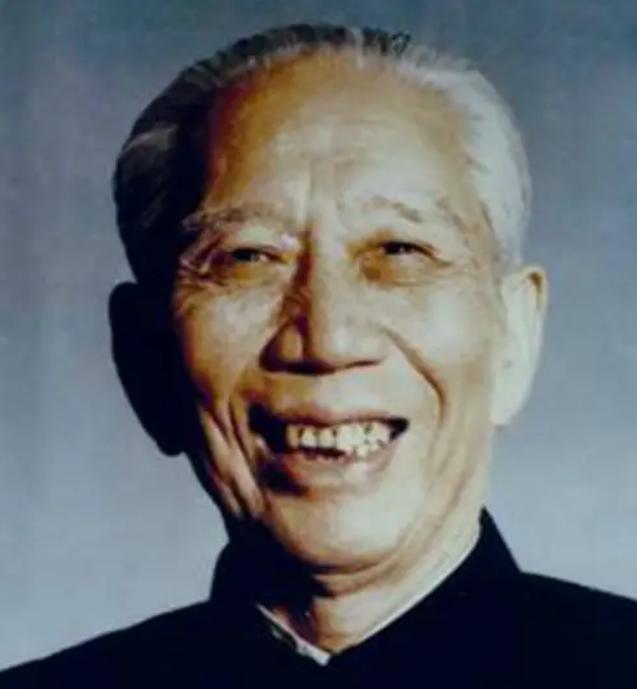

王恒升,1901年生于河北定县一个贫寒家庭,凭借过人的天赋和坚韧的毅力,1919年考入北京大学理科,两年后转入新建的地质系,师从李四光。1933年,他远赴瑞士苏黎世大学深造,专攻岩石学和矿床学。1937年博士毕业后,抗日战争爆发,他放弃国外优厚待遇,毅然回国效力。

抗战期间,他参与滇缅公路沿线矿产地质勘察,为后方供应提供了重要保障。1944年,他出任新疆地质调查所所长,举家迁往乌鲁木齐。 在新疆,他带领团队走遍天山南北,勘探煤、金、铬、铁等矿产,撰写了大量重要的地质报告,成为当地地质矿产界的权威。

他与苏联、欧美地质学家的正常学术交流,在那个动荡的年代,却被人恶意解读为“勾结外国”、“通敌叛国”,导致他在1948年被捕入狱,蒙受了十六年的冤屈,甚至一度被判处死刑。

王震得知李四光推荐的王恒升竟身陷囹圄,且背负着莫须有的罪名,心情十分复杂。他亲自带领警卫,三次前往阴暗潮湿的监狱,与王恒升进行面对面的交谈。

通过深入了解,王震不仅认识到王恒升的专业才能和抗战期间在祁连山勘探矿产的贡献,更弄清了所谓的“罪行”真相——不过是正常的学术交流,被国民党一些人利用和歪曲。

最终,王震顶住压力,直截了当地问道:“你能否找到煤?”王恒升短暂沉默后,眼神中迸发出光芒,沙哑的声音坚定地回答:“能,迪化南山,第三层煤线,有希望。”

王震立即带领这位刚获释、甚至来不及更换囚服的王恒升,离开了监狱。 一位曾被视为“死囚”的地质学家,就这样在王震的力挺下,成为新疆能源勘探的领军人物。

事实证明,王震的眼光独到。王恒升重获自由后立即投入工作,他拿起久违的地质锤,身穿厚棉衣,带领新组建的勘探队,黎明即起,奔赴迪化南山的六道湾。

仅仅四个月后,奇迹发生了!六道湾第一批优质煤炭出土,矿区沸腾,工人欢欣鼓舞。王恒升看着这来之不易的煤炭,欣慰地笑了:“这里虽然寸草不生,地下却是宝藏。” 这九十万吨煤炭,温暖了整个乌鲁木齐。

王震亲自前往矿区祝贺,兴奋之情溢于言表,甚至拿起铁锹和工人一起装煤,并郑重嘱咐在场干部:“以后不许再议论他的过去,他是新疆的珍宝!”

在王恒升的带领下,许多蒙冤受屈的技术人员重返岗位;他还培养了一批年轻的地质技术人才,不少人后来成为新疆乃至全国矿业的栋梁。

虽然有人誉他为“煤神”,但他依然埋头苦干,默默奉献。1978年,他的科研成果荣获全国科学大会重大科技成果奖;1980年,他当选为中国科学院学部委员(后称院士)。他一生著述颇丰,培养的学生中,也有多人成为院士。

晚年,他将珍藏多年的图纸捐赠给新疆地质博物馆,那是他在监狱的土炕上,用铅笔和废纸绘制的矿层剖面图,图纸边缘依稀可见监狱的编号。

他曾深情地说:“在狱中,我想到的不是能否出去,而是国家是否需要我。” 王震的果敢与王恒升的才华,共同成就了这段传奇佳话。 这段历史,半个多世纪后仍激励着我们:一位有远见的领导者,如何打破陈规,尊重知识,用好人才,就能创造奇迹。 在今天瞬息万变的时代,我们又该如何更好地发现、信任和使用那些关键时刻能够解决难题的人才呢?