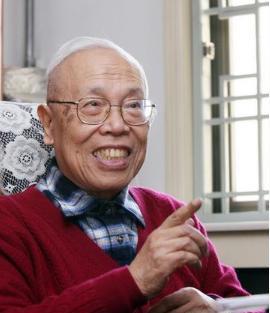

“这才是真专家!”1937年出生,如今87岁的姜伯驹院士直言:卡住我们脖子的不是别人,而是我们自己!每年按照800多万大学生毕业来算,在数理化领域能有成就的,却寥寥无几,能称得上世界顶尖科学家的更是少得可怜。 请有缘人留个“关注”,说说您的精彩见解,共勉之~ “我不做大师,要做一把火”,姜伯驹一把将教材扔在讲台上,沉声说道,“这不是给孩子们准备的教材,是拿来糊弄他们的!” 全场一静,没人敢吭声,毕竟说这话的是姜伯驹,中国科学院院士,一个已经在国际数学界声名赫赫的“人物”,这不是一次普通的授课,也不是一次情绪化的爆发,而是姜伯驹的一次“爆裂式”宣告。 他痛心地指出当前教育的偏颇、教材的混乱,还有那一代代被困在公式与标准答案中的年轻头脑,他看得太清了——不是我们做不出顶级科学家,是我们从根子上就培养不出真正的思想者。 姜伯驹不是一开始就“看破”这些的,他的成长之路其实一度幸运,甚至得天独厚,家学渊源、师资强大——父亲姜立夫是专业领域的先驱人物,一生致力于推动数学教育。 耳濡目染下,小姜伯驹早早就意识到,数学不是算术游戏,而是一种思维方式,一种看待世界的方式,16岁,他考入北大,那是一个充满建设热情的年代,教育理念也远比今天自由——鼓励探索,倡导讨论,师生间常常为一个“假设”激辩几个小时。 “不动点理论”“拓扑结构”这些概念,第一次出现在他脑中时,是那么令人兴奋,他开始意识到,数学,并不止是分数,也不只是科研论文,它能塑造一个人的脑子。 1970年代末,他第一次去了美国,在普林斯顿、在各大数学研究所间辗转讲学时,他看到的是一个完全不同的图景——社会对数学的理解和包容度远远超出他的预期。 而反观国内,数学停留在象牙塔,工程师不懂建模,科研项目与基础理论之间脱节严重,教育的目标仿佛只有一个,培养“考得高”的人。 他突然意识到,中国的教育在高速发展中,或许已经“跑偏”了,那一刻,他下了一个决心,回国后,他要做的,不是发表更多论文,而是“补课”——给整个国家的教育系统补一节迟来的课。 于是,他回到了北大,不仅教授数学,更主持了全面的课程体系改革,他把原本分裂的数学、概率、信息科学等部门整合成“数学科学学院”,建立起统一基础后再分流的培养模式,他主张——“数学不是为数学家准备的,而是为所有人的脑子准备的。” 他还亲自创设了“金融数学系”,在亚洲金融危机前夕就开始培养未来的跨界人才,他知道,数学如果只躲在象牙塔,那就永远只能养出“数学家”,但如果能走进社会,那就可能点燃一整个时代的理性精神。 可改革从来都不是容易的,他在两会上频频发声,反对“新课标”的大拆大建,他痛陈:“连一条函数图像都不讲清楚,却叫学生去画‘生活中找函数’的题,这是在制造愚蠢。” 有人说他倔,有人说他激进,可他只是清醒,他看着一批批数学系出身的学生,因为找不到出口,只能改行教高中,或者干脆转行当金融顾问,他说“我们浪费的不是人才,是这个国家的未来。” 姜伯驹很少谈自己在数学上的“成就”,虽然他的名字早已和“不动点理论”“姜子群”一起出现在国际期刊中,他更愿意花时间为学生改教材、做讲义,哪怕是一页页手写的。 再难的内容,只要方法对,小学生也能懂——这种“低姿态”的坚持背后,是一个真正教育者的底气。他明白,真正的科学,不该被包裹在晦涩公式里,而要被写进每一个青少年的脑子里,变成他们思考的方式。 数学里最重要的,不是答案,是逻辑,是让一个小孩敢说‘我对’的自信,那种来自内心结构的坚定...如今的姜伯驹,已经八十多岁。 他仍然不喜欢别人叫他“大师”,“我不是大师,”他说,“我只想做一把火,把这片冷冰冰的教育点燃一点。” 他这一生,选择走得慢一点,成果少一点,只为了让后人能多走几步、走得更远,他相信,比起一个人的高峰,更重要的是一群人的起点,他的背影,也许不会惊天动地,但却深深地烙在中国教育的泥土中。 真正的专家,往往不是站在奖台上的那一个,而是埋头教书育人、甘做铺路石的那个,姜伯驹,就是这样一块石头。