现在,几乎所有国家都在刺激消费,为啥古代不刺激消费?因为耕地承载有限,禁欲才是维系生态平衡的智慧,供给才是经济的心脏。 大伙都知道我国古代士农工商排序,重农抑商。从政治层面看,是因为商人流动性强,资本集聚很容易威胁到朝廷。所以,朱元璋规定商人“不得衣丝乘车”,并课以重税。汉武帝推行“告缗令”,直接没收商人财产以充军费。 电影《长安三万里》中,李白之所以不能参加科举,就是因为他老爸李客是商人。《唐六典》和《旧唐书》都有明文规定:“工商之家,不得预于士”。科举作为选拔士大夫的途径,天然排斥商人阶层。 所以,李白要想入仕,就得通过献赋、干谒权贵获得举荐。但这种途径需要耗费大量时间、金钱和人脉,相当于拿资源换仕途。有点类似于美国大学的推荐信,主要看人脉关系和财富多寡。 从社会层面看,士农工商对应四民分业,本质是道德排序。商人不事生产而牟利被视为道德缺陷,与儒家“重义轻利”相冲突。所以,汉代把商人被贬为末业,其财富积累也被污名化为“市侩”。 但说到底还是经济基础决定上层建筑,因为古代朝廷财政收入主要依赖土地税和人头税,并不依靠消费税。汉代田租占税收90%以上,消费税不足10%。北宋市舶司年入50万贯,仅为田赋收入1/60,消费税微乎其微。 当人头税和土地税构成古代财政双支柱时,经济循环就被简化成了:“播种→征税→生存”,消费扩张非但不能增税,反而会引发粮价暴涨,为啥? 因为当经商能赚取高利润,远比种田赚钱时,大伙就会“舍本逐末”。问题是在生产力水平低下的古代,吃饭原本就是一件非常困难的事情。如果大量人员经商而弃农,就会出现无人种地打粮的局面,那刺激消费就相当于自毁长城。 汉代鼎盛时期,人口近6000万,垦田827万顷,人均耕地约68亩,但实际“一夫挟五口,治田百亩”,年收入扣除赋税、口粮后仍亏损,但遇灾荒,就会破产流亡。 汉武帝连年征战消耗“文景之治”七十年积粮,导致朝廷从“太仓之粟陈陈相因”的富足转为“黎民重困”。所以,粮食即权力,农业不稳则帝国根基动摇。 北宋沈括在曾在《梦溪笔谈》中记载过一件事:青州县令推广蚕桑致富,却被贬官流放。朝廷斥其“诱民逐末,动摇国本!”所以,当耕地承载有限时,禁欲就是维系生态平衡的智慧。 汉文帝诏书明令:“黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣”。商鞅变法,更是将耕战定为国策。其实,古罗马也通过《奥庇安法》,规定妇女不得持有超过半盎司黄金,禁止穿戴染色华服,西塞罗甚至宣称“奢侈是共和国的坟墓”。 但这一切都要被工业革命打破了,英国率先开启税收革命,从1842年开征所得税,等到1913年占比财政收入已达20%。这就意味着政府可以不再依赖土地税,而是将消费作为税基。 英国之所以会收消费税,就是因为1825年英国出现了首次经济危机。棉布堆积如山却无人购买,暴露了“生产-消费”链条的脆弱性。 1936年,凯恩斯系统论证了一个方程式:总需求=消费+投资+净出口,就是我们常说的三驾马车:投资、外贸和消费。 这一理论诞生于大萧条废墟之上,当资本家的牛奶被倒进密西西比河,工人却在挨饿时,凯恩斯发现古典经济学“供给自动创造需求”已经破产,需求才是经济的心脏。 至此,人类经济学从“生存守恒”进化到“增长崇拜”,从卖方时代进入买方时代。三驾马车理论虽然解放了生产力,但也打开了潘多拉魔盒,消费主义最终将人物化成了欲望机器。 所以,罗斯福用炉边谈话向主妇呼吁:“买条新围巾吧,那会让纺织女工保住饭碗!”而罗斯福新政就是将“以工代赈”作为社会救济手段、经济刺激工具,通过“就业-消费”链条缓解危机。 二战结束后,美国甚至出现了“消费爱国论”,艾森豪威尔宣称“购物是公民义务”。为了刺激消费,美西方用广告将消费变成非理性信仰,异化成消费主义地狱模式,使得消费越来越脱离实物而偏向符号幻觉。 其本质是资本把“买买买”和“人生价值”强行绑定,驯化出一种新的奴役模式:广告造神、信贷放蛊、制度锁喉,让民众在“身份焦虑”的幻梦中,主动戴上债务枷锁,沦为人形ATM,直到被榨干最后一滴骨髓!

深夜的我

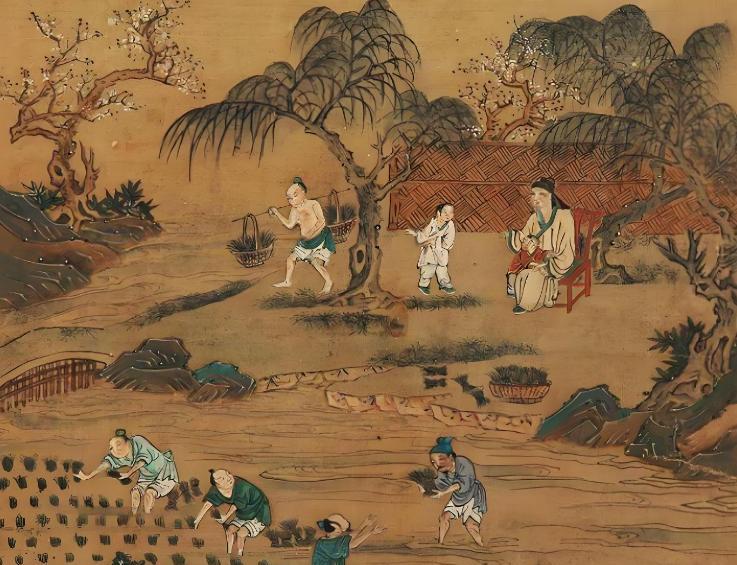

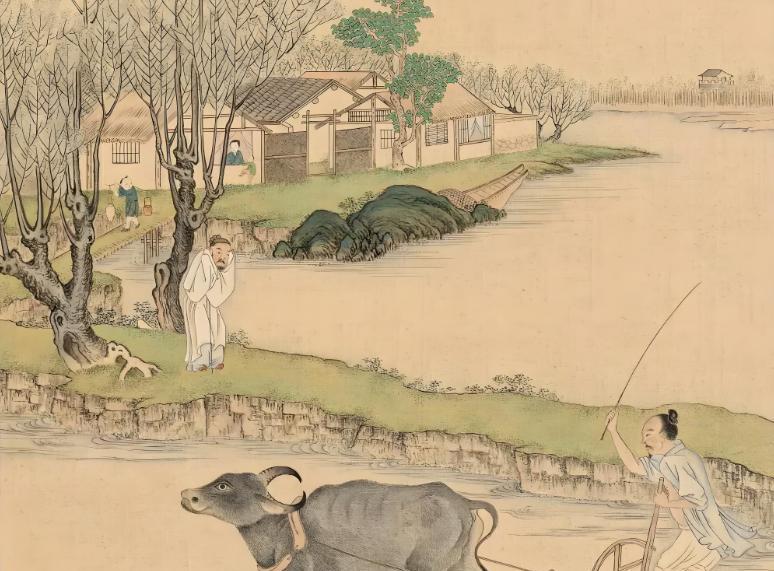

原来消费是要刺激的?