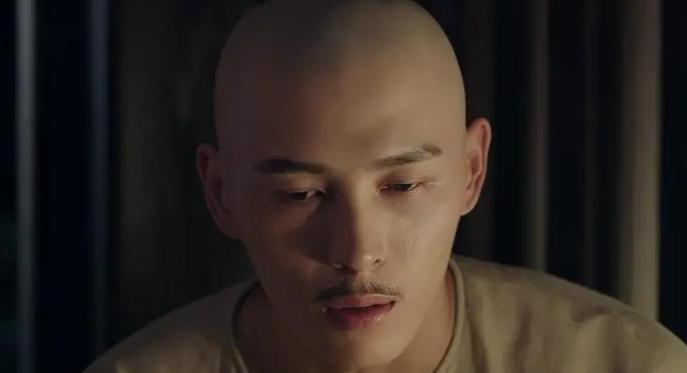

1778年,弘昼临终前,乾隆问他有何心愿未了。此时的弘昼已说不出话,但还是强撑一口气,一边给乾隆磕头,一边不停地用手在自己的头上比划着“帽子”的形状。 弘昼生前不是个安分人,乾隆也没少为他收拾烂摊子。 不守规矩、不拘言行,在朝堂上讽刺同僚、上元节宴会上灌醉重臣,犯起浑来没底线,但乾隆对他偏偏容得下。 哪怕一次次犯错,被革职、被免职,最后都能悄悄恢复。 别人说皇帝偏心,乾隆只回一句:“这是我弟。” 可是,这份偏心,也有底线。曾经因为一次祖庙典礼弘昼不带佩刀,乾隆当众斥责他“不敬先祖”,罢官夺爵,毫不留情。 那一回,弘昼跪在太和殿外整整一天,膝盖烂得流脓,谁劝都没用。 乾隆隔窗看了一眼,没出声,直到第二天太阳升起来,才慢慢叫人传旨,让他回去。 这段恩怨悬着几十年。再怎么亲兄弟,也敌不过规矩,也挡不住祖宗法度。 到了1778年,弘昼已是病入膏肓。御医已无计可施,朝中却没人敢贸然报死讯。 乾隆亲自来探视,谁也没拦得住。走进病榻前,屋里连针掉地的声音都能听得见。 弘昼努力把自己撑起来,可浑身早没半分力气,只能靠手臂的余劲,慢慢地、慢慢地抬起那只右手,在头顶比划。 那一圈圈的动作,是帽沿,是爵位,是王冠,是命根子。 乾隆没说话,目光落在他那只发抖的手上,良久不动。 外人不懂,以为是临终前疯魔,但乾隆懂得太清楚。弘昼是求他,放过自己这一脉。别斩草除根,别断子绝孙,让爵位留给他儿子,给个活路。 一个堂堂郡王,临终前连“赏个爵位给我儿子”都说不出口,只能磕头、比划、流泪。 这么多年,他什么没玩过?纵马街头、戏弄官员、闯入祭祀之地撒酒疯,可到头来,自己这一顶帽子还得向皇帝求,求得卑微,求得命悬一线。 乾隆沉默了半刻,转身走出屋。那一刻没人知道他心里在想什么。 可第二天,弘昼死了。乾隆亲自下旨追封其子为奉恩辅国公,爵位保留。 这就是回应,不多解释,不加字眼,干净利落地回应了一个临终的比划。 人死前的动作,不会骗人。尤其是权贵,尤其是皇族。 弘昼那一下,不是装,不是演,而是命里最后的求生本能。 如果乾隆不点头,弘昼那一支就得彻底从皇家谱系上抹去。连留名都不可能,更别提后代。 有史官在边上记了这一幕,没敢写太多。只是轻描淡写记一句:“临终画帽,请留爵”。可光这几个字,就够重。比千言万语都有分量。 弘昼这一辈子,说好听点,桀骜不驯,说难听点,不知收敛。 乾隆多次警告他:皇家子弟当知规矩。可他偏不。你让他穿袍子,他偏偏掀袖子。 你让他敬酒,他偏偏当众拔刀开坛。他不想活得像木偶,反倒像个脱线的风筝,哪里风大往哪飘。 可命运等着他收场。临终前那一幕,彻底洗净他一生的狂妄与任性,变成一个父亲对孩子最后的请求,一个弟弟向兄长跪下的认错。 这一磕,那一比划,不是对乾隆求情,而是对天地表态。 “我服了,我认了,我求你放我家一马。” 有些权力,可以用嘴争。有些生死,只能用手去画,用头去磕。 你再能说,再会演,到最后还得靠那一口气。 弘昼把那口气用在了最关键的一击上,换来后人得以延续的资格。这不是投机,而是智慧。更是血亲之间撕扯多年后的放下。 乾隆从来不轻许恩典,特别是皇亲。 他怕放一条线,就开一张网。可唯独这一次,他松了口。 不是因为弘昼表现多好,而是因为他懂了——这个弟弟,临死前终于低了头,不是外在那种低,而是真正跪服。 皇帝的心,有时候也会软,但不轻易。 真正能让他动容的,只有那些从骨头缝里冒出来的服软,那些死前还不愿放弃的人性挣扎。 这一场结局,没有华丽仪式,没有朝堂争执,也没有文字铺陈。就靠一个人比划帽子的动作,一个人点头的回应,就完了。 所有戏剧,都在这动作里展开,也在这点头里落幕。 不需要解读,不需要剖析。这是真实的皇家冲突,血浓于水的暗战,一场极致节奏与反转并存的谢幕剧。到最后,只剩下两个角色,一个求,一个给。 台词都不多,动作却锋利如刀。