1718年,64岁的康熙双脚浮肿得穿不上鞋,而他77岁的嫡母正病危。他只得用手帕裹住双脚,冒着寒冷来到宁寿宫,跪在嫡母榻前,双手捧着嫡母的手,说道:母亲,我在此!嫡母气息微弱,已经说不出话。她握紧养子康熙的手,深情凝望着他,眼里充满了眷恋与感激之情。

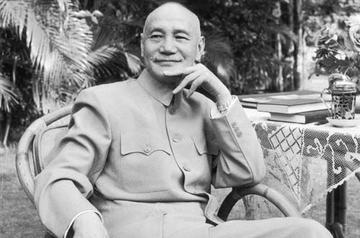

在中国历史长河中,被誉为“千古一帝”的皇帝屈指可数,而清圣祖爱新觉罗·玄烨的名字赫然在列。他不仅是一位少数民族皇帝,更是凭借自己的治国成就和传奇经历,奠定了清朝兴盛的根基,使他成为这一称号的实至名归者。 康熙帝玄烨,是清朝定都北京后的第二位皇帝,蒙古人称他为“恩赫阿木古朗汗”,意为“平和宁静”,西藏方面则尊他为“文殊皇帝”。他8岁登基,14岁亲政,在位时间长达61年,是中国历史上在位时间最长的皇帝。 玄烨的童年并不顺遂。他的生母佟佳氏只是后宫中一名地位低微的庶妃,未曾得到顺治帝的宠爱。当玄烨出生时,顺治帝对他并未表现出太多关心。幼年的玄烨命运多舛,出生不久便感染了当时致命的天花。这场病让玄烨被迫离开紫禁城,由乳母在宫外抚养。尽管如此,玄烨幸运地挺过了天花的考验,脸上留下细小的麻点,但也因此获得了终身免疫力。这份免疫力,在那个天花肆虐的时代,成了他通往皇位的关键之一。 1661年,顺治帝因病去世,年仅8岁的玄烨在大臣索尼、遏必隆、鳌拜等辅政下登基。这位年幼的皇帝早年并未得到太多关注,但随着年龄的增长,他展现出了卓越的智慧和决断力。14岁时,玄烨果断亲政,铲除权臣鳌拜,为自己的执政奠定了稳固的权力基础。 康熙帝的治国成就不仅限于内政,他在对外政策上也展现出非凡的战略眼光。他平定三藩之乱,收复台湾,挫败沙俄,签订《尼布楚条约》,稳定了东北边境。他的每一步举措都在巩固清朝的疆域和稳定,为后来“康乾盛世”的繁荣打下了坚实的基础。

公元1718年,康熙五十七年。时值隆冬,64岁的康熙皇帝身染重疾,脚肿严重,甚至穿不上鞋子。尽管如此,当他听闻嫡母孝惠章皇太后病危的消息后,仍然执意要去探望。康熙命人用毛巾裹住双脚,乘轿匆匆赶往宁寿宫。 抵达宁寿宫后,康熙在侍从的搀扶下,来到孝惠太后榻前。望着已是满头白发、形容憔悴 子来看您了。"孝惠太后虽已昏迷,但听到康熙的声音,还是勉强睁开了眼睛。她紧紧地握住养子的手,目光中饱含着深深的眷恋和慈爱。 此情此景,令在场的众人无不动容。康熙与孝惠太后虽无血缘关系,却情同母子。回想当年,年仅8岁的康熙刚刚登基时,孝惠太后与孝庄太后一起,悉心照料教导幼帝的点点滴滴。康熙10岁那年,生母孝康皇后去世,孝惠太后更是倾尽所有,给予康熙无微不至的关怀。正是在二位皇太后的呵护下,康熙才能茁壮成长,成为一代明君。 康熙在位50多年,大兴文治,开创康雍乾盛世。而在这辉煌的背后,是二位皇太后的养育之恩。尤其是孝庄太后去世后,孝惠太后更是成为康熙最重要的精神支柱。康熙每逢生日或重大节日,必邀孝惠太后共享天伦之乐,以尽孝道。 公元1718年11月,孝惠太后驾鹤西去,享年77岁。康熙悲痛欲绝,亲自主持了太后的丧礼。按照太后的遗愿,康熙为她举行了隆重的汉式土葬仪式,以示对生母最崇高的敬意。

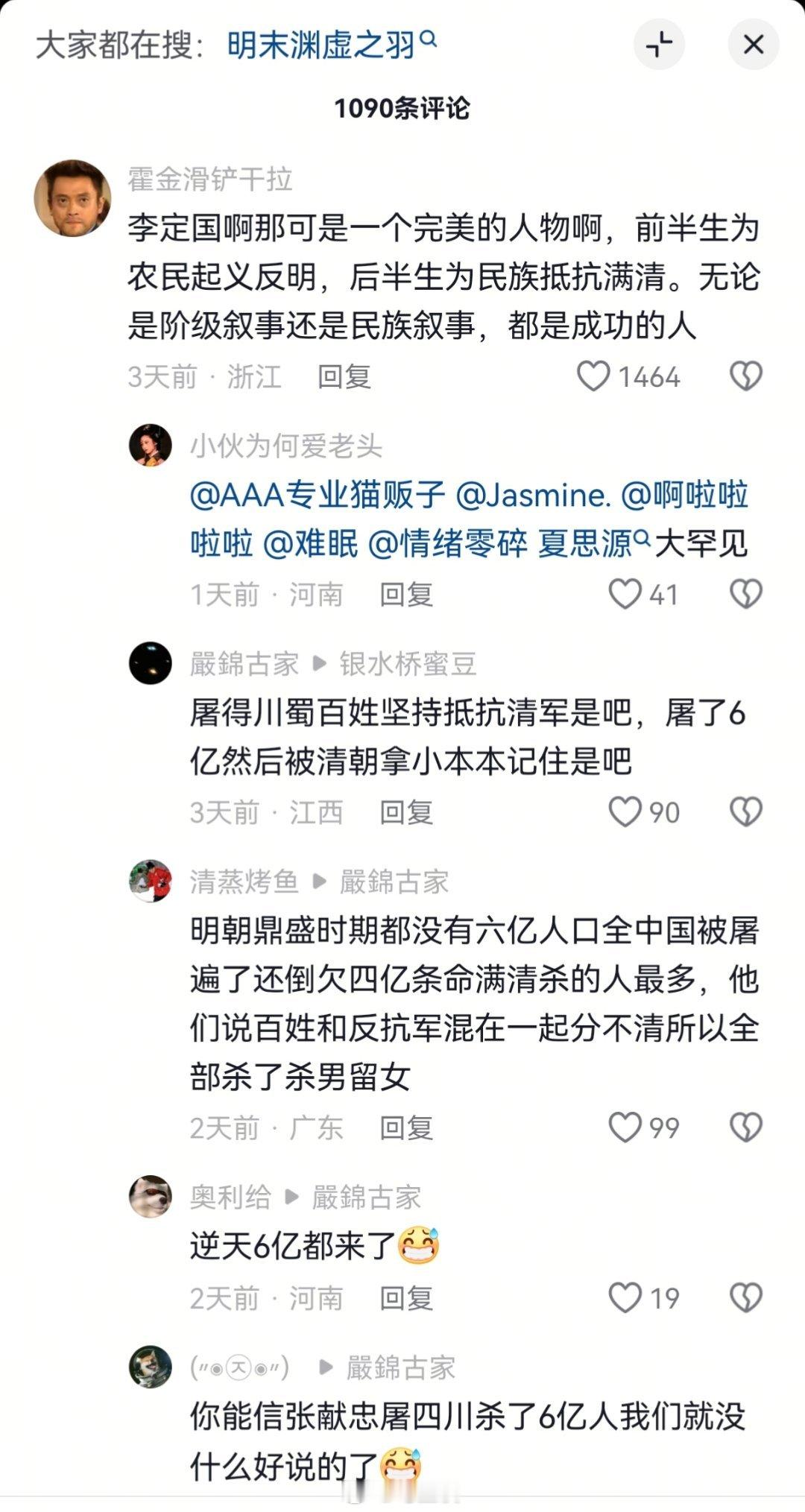

清圣祖康熙帝,早年以仁爱与明察著称,他对百姓的关怀深入民心。每逢天灾,他总是哀叹不已,迅速派遣大臣前往灾区救济,并亲自前往天坛祈福。外出巡视时,他关注民生疾苦,常告诫随行官员谨慎行事,不得踩坏农田庄稼。他对大臣也一向宽厚,既派太医诊治患病的大臣,又派侍卫慰问,甚至对犯错的大臣也常以劝诫为主,宽容改过。 康熙不仅对臣民仁慈,对家人也极为关爱。他对祖母孝庄太后毕恭毕敬,亲自前往慈宁宫问安,甚至在出行时亲扶辇车以示孝心。对于兄弟,他并未施行“杀兄屠弟”的帝王手段,而是尽量照顾包容,展现了与众不同的宽仁之道。 在治国之道上,康熙深谙帝王权术。吴三桂叛乱时,他高明地以史可法的忠义精神作为宣传,通过建祠纪念史可法,唤起全国对吴三桂“投降派”行径的唾弃,使吴三桂在舆论上彻底失势。 康熙身上的多元文化背景塑造了他独特的品格。他身兼满、蒙、汉三族血统,从祖母孝庄那里继承了蒙古文化的宽广胸怀,从满洲传统中学习到骑射技艺,从汉族教育中吸取了儒家仁政的智慧。他还接受了西方传教士的启蒙,深研天文地理、数学物理,展现出超凡的学习能力。他热衷于用几何方法测量距离、山高水宽,亲手操作仪器,计算精确。每当数据与实测吻合,他总是喜不自胜。这种治学态度使他在科学上取得了不凡的成就,也进一步提升了他的治国才能。 然而,康熙晚年疑忌渐深,屡杀功臣,甚至赐死曾为他立下赫赫战功的索额图,还将九子夺嫡中的八阿哥扣上“阿其那”的侮辱性满语名字。废太子胤礽的反复立废让储位空悬,各皇子暗中较劲,八阿哥一派势力最强,招致康熙愤怒。他曾因“毙鹰事件”仓促定罪八阿哥,剥夺其爵位,甚至免去俸银。