江苏南京,男子借给朋友30万,4年后,也就是2023年,朋友妻子突然找他,说看一眼借条好还钱,谁料,朋友夫妻拿到借条突然撕碎,扔进河里,男子一气之下告上法院,拿出一份证据,法院判决让人意外。网友:30万看清一家人,代价太大了。

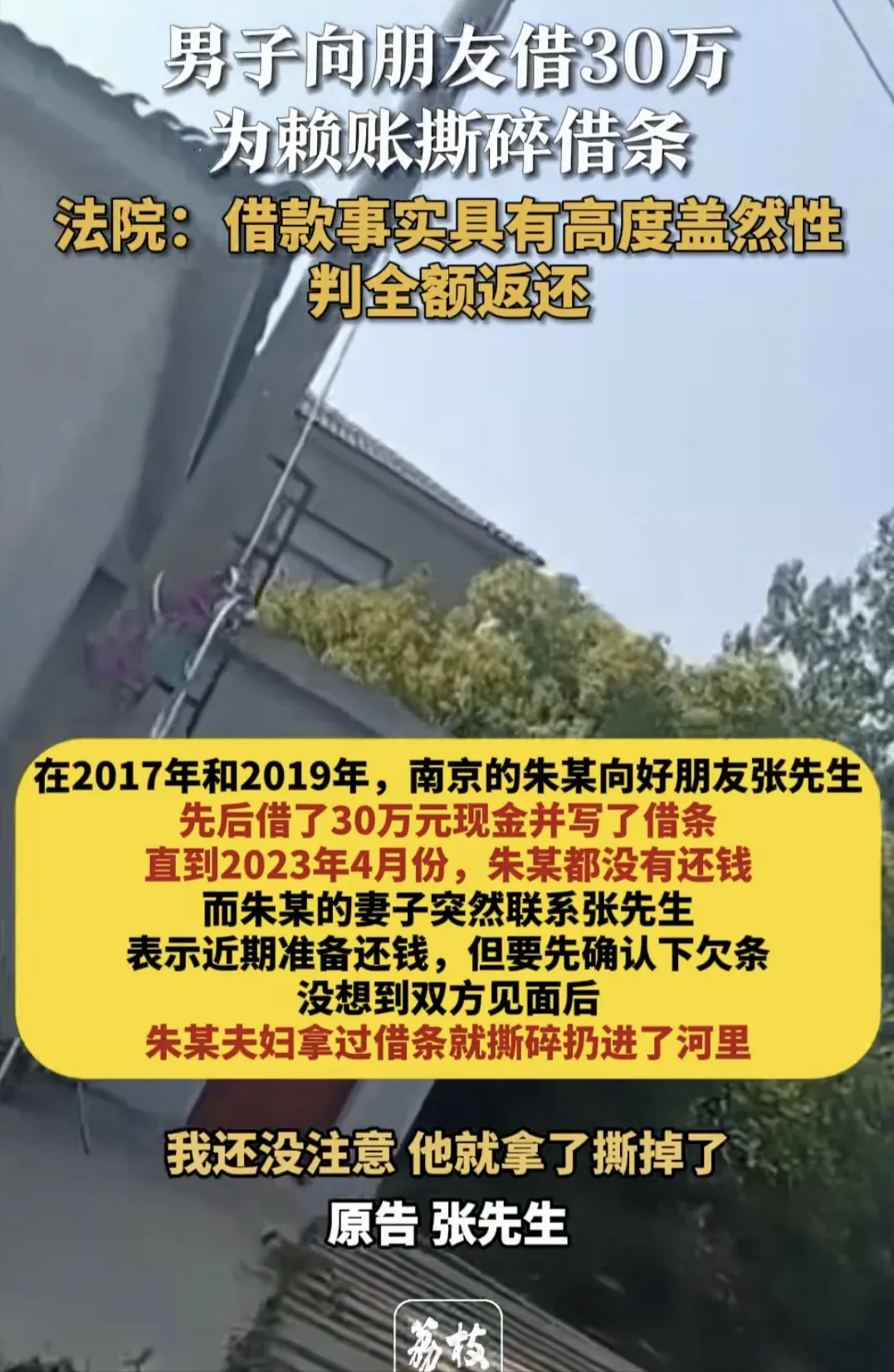

张先生与朱某曾是多年好友。从2017年到2019年,因为这份情谊,张先生先后用现金借给朱某三十万元应急。朱某也按规矩写下了一张借条,这本是朋友间最基本的信用往来。张先生小心收好借条,也从未想过有一天需要靠它来对簿公堂。

可是,时间到了2023年,借款已过去四年多,朱某却对还钱的事只字不提。张先生多次催促无果,正一筹莫展时,朱某的妻子却突然主动联系他,说准备还钱了,但想先核对一下借条上的日期。

张先生一听,以为事情终于有了转机,便毫无防备地带着借条赴约。谁知,这根本不是还钱的诚意,而是一个精心布置的圈套。

见面刚一拿出借条,朱某夫妇竟一把抢过,以极快的速度将其撕得粉碎,顺手就扔进了旁边的河里。他们大概觉得,一撕一扔,三十万的债务就此灰飞烟灭,面对这种近乎无赖的行径,被彻底激怒的张先生没有选择私下纠缠,而是直接将朱某告上了法庭。

案子到了法院,难题也摆在了明面上:作为核心证据的借条没了,当初又是现金交付,没有银行转账记录。没了直接证据,这官司还怎么打。

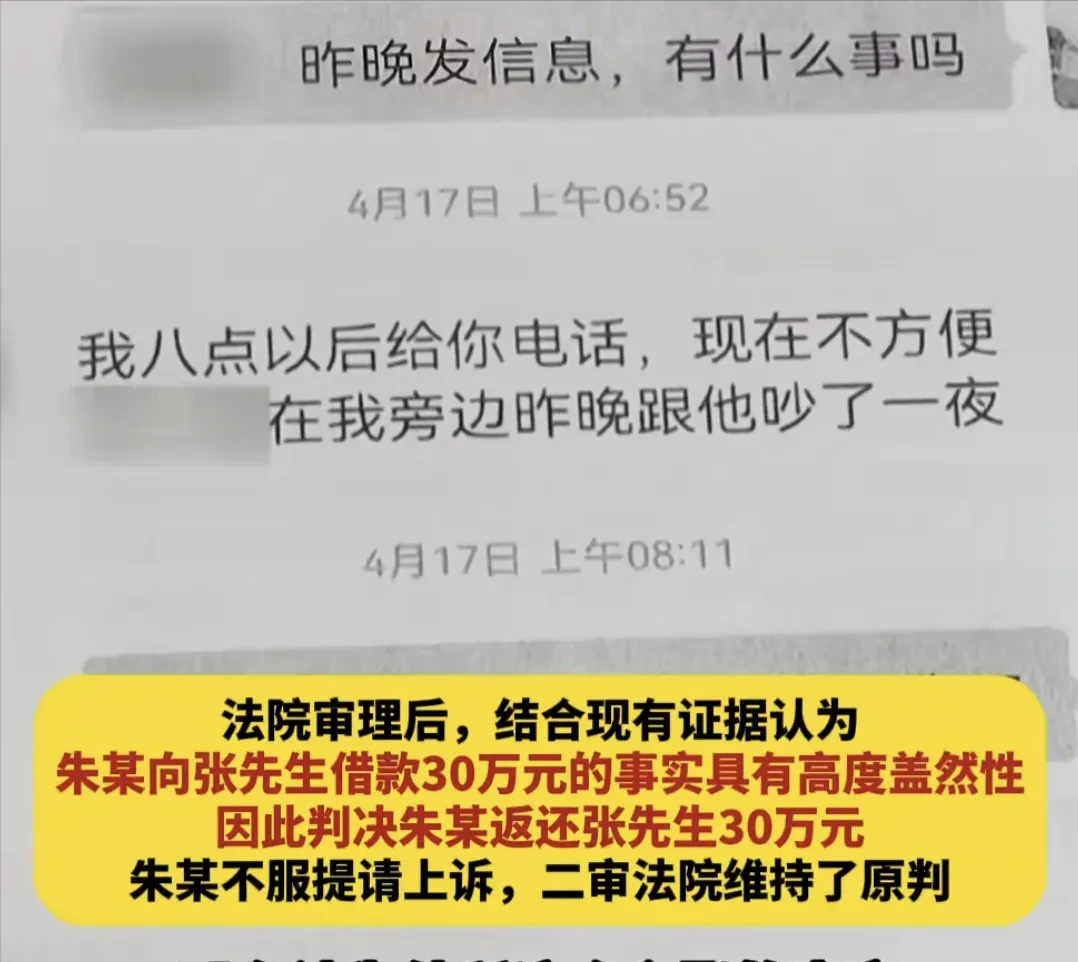

不过,张先生虽然被朋友算计,却没有乱了阵脚。他向法庭提交了两样关键证据。第一,是大量他与朱某的微信聊天记录,里面有他反复催促还款的内容。这虽然不是直接证据,却能间接证明两人之间存在经济纠纷。

第二样证据,则更具杀伤力。或许是出于警惕,也或许是情急之下的本能,张先生竟然用手机录下了朱某夫妇抢夺并撕毁借条的全过程。这段视频,成了揭开对方“死无对证”企图的铁证。

面对这种看似证据不足的局面,法院启动了一项重要的证据认定原则“高度盖然性”。通俗点说,就是当没有直接证据时,法院会综合所有间接证据和常理进行推断,看哪一方的说法可能性更高,更符合逻辑。

如果朱某根本不欠钱,他为什么会给张先生写借条,又为什么要大费周章地抢夺并撕毁一张对他而言毫无意义的“废纸”,这种行为完全不符合常理,反而强烈暗示他想销毁一份对自己不利的证据。

张先生提供的微信催款记录,与朱某夫妇撕毁借条的视频形成了完整的证据链。一边是持续的催款,另一边是销毁凭证的极端行为,两者相互印证,让借款事实的轮廓愈发清晰。

朱某一方,在撕毁借条后,既拿不出自己已经还款的证据,也无法合理解释自己为何要撕掉那张纸。这种恶意毁灭证据的行为,在法律上会被推定为对原告主张的间接承认。

最终,法院采纳了“高度盖然性”原则,认定张先生主张的三十万借款事实成立,判决朱某必须全额归还。朱某不服上诉,二审法院也驳回上诉,维持了原判。

这个案子告诉我们,法律从不纵容投机取巧。试图通过毁灭证据来逃避责任,在逻辑上往往会留下更大的破绽。它也提醒我们,在金钱往来中,“防人之心不可无”从来不是一句空话。

保留书面凭证、优先选择银行转账、对关键证据进行拍照或复印备份,这些看似多余的举动,恰恰是在为自己构筑最坚固的保护墙。

朱某夫妻俩眠灭了良心,不是一家人不进一家门,真正的不如狼心狗肺,法院的判决,明察秋毫,公平公正,维护了受害人的利益,这对流氓夫妻真是人不要脸百事可为,这与抢劫有什么两样,幸好法院主持公道,不然真是告天天不应告地地不灵。

信源:荔枝新闻-2025-5-17