1962年5月,中央编译局副局长陈昌浩踏上故土探亲,武汉军区司令员陈再道上将亲率数百名老战士列队相迎。陈副局长眼含热泪说道:“往昔种种,我责无旁贷,理当承担。“陈将军亦是热泪盈眶,紧紧握住老首长的手回应:“您能回来看看,我们打心眼里高兴啊。“

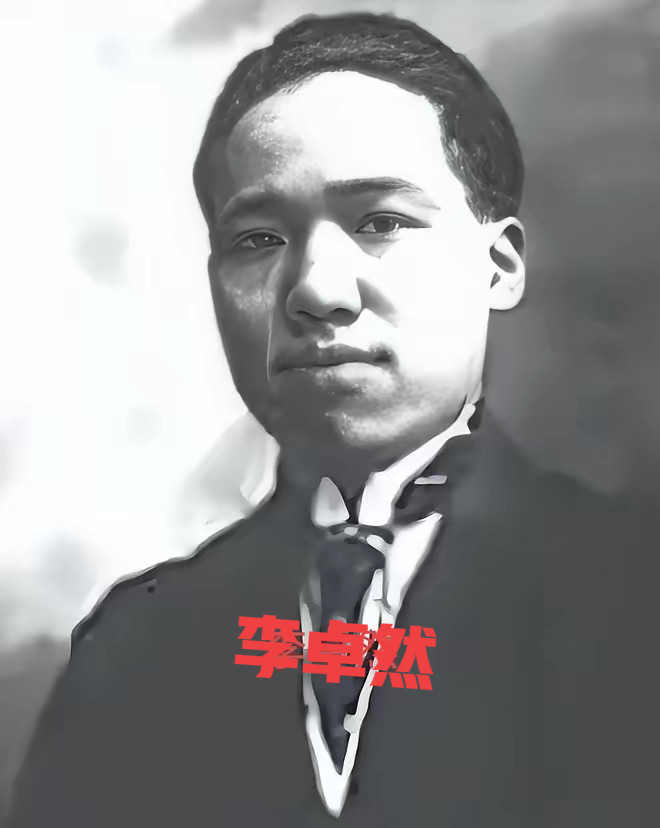

陈昌浩这个人,出生在1906年的湖北汉阳,那时候家里条件一般,他从小就爱读书,先在武昌的学校念书,后转到中山大学。 1927年大革命失败后,他加入了共产党,那年他才21岁。没多久,他就去了苏联莫斯科中山大学深造,在那里学了不少理论知识,还成了米夫和王明支持的那批留学生中的一员。1930年底,他回国到上海搞地下工作,很快就正式入党。 1931年春,他跟张国焘和沈泽民一起去了鄂豫皖苏区,当上了共青团中央书记,还兼了红四方面军的总政委。从那时候起,他就开始在红军里发挥大作用了。 红四方面军成立后,他负责政治工作,帮助部队打了不少胜仗,比如在鄂豫皖根据地反围剿的战斗中,组织动员战士们守住了阵地。 长征开始后,他继续在红四方面军里任职,1935年还兼了红军前敌总指挥部的政委。1936年秋,红四方面军主力渡黄河,组成了西路军,他当了军政委员会主席,负责整体领导。

西路军在河西走廊打仗时,遇到了马家军的阻击,部队损失很大,他和徐向前一起指挥突围。1937年春,他到了延安,同年夏天去了苏联治病和学习,在那里待了几年,搞翻译和编辑。1946年回国后,先在延安工作,1948年调到中央编译局,从事马列著作的编译。1959年,他升为副局长,一直干到1967年。陈昌浩这辈子,从学生到红军领导,再到编译专家,跨度挺大,他编译的书像《战争论》啥的,对后来的军事教育有帮助。 陈再道呢,原名叫程再道,1909年出生在湖北麻城的穷苦人家。1926年冬天,他参加了农民协会和自卫军,那时候才17岁。1927年,他在大别山参加秋收暴动,11月又投身黄麻起义,次年入了党。从红军战士干起,他一步步升迁,当过排长、连长、营长、团长、师长,到1936年成了红四军副军长。在西路军时期,他带部队在祁连山突围,保存了些力量。

抗日战争爆发后,他任八路军129师385旅副旅长,后来升旅长,还当了东进纵队司令员和太行军区第三分区司令员兼政委。 解放战争中,他指挥晋冀鲁豫野战军第二纵队,参加了中原野战军的战斗,任第二野战军第四兵团副司令员。新中国成立后,他当了湖北军区司令员,1955年授上将军衔,同年去武汉军区当司令员。他在军区负责训练和建设,强化了防务。 1972年,他调到福州军区当副司令员,1975年又去铁道兵当司令员,领导修建铁路和基础设施项目,一直到1984年铁道兵转入铁道部。他这辈子打仗多,贡献在土地革命、抗日和解放战争上,晚年还管工程。

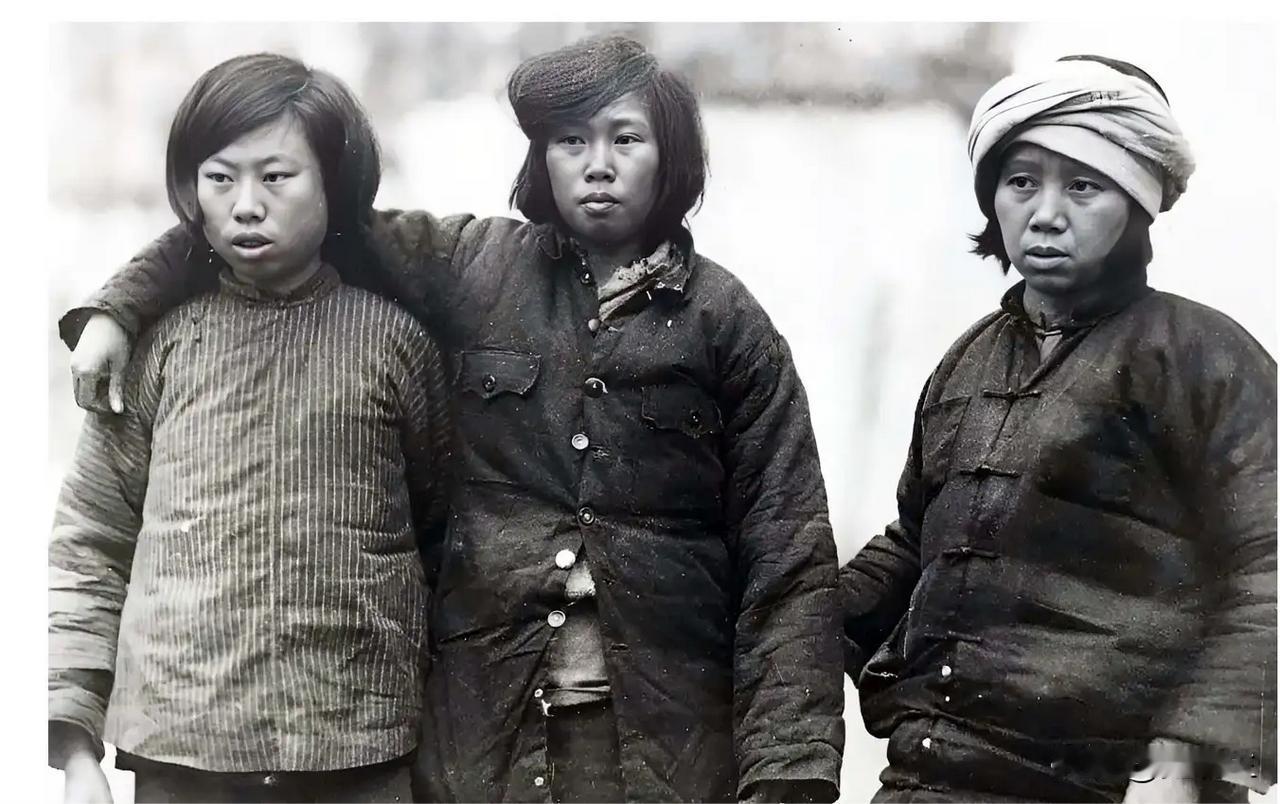

说到1962年5月的那次重逢,得从他们过去的交集说起。陈昌浩和陈再道都是湖北人,早年在红四方面军共事过。陈再道那时候是陈昌浩的部下,在西路军教导团工作。 1937年3月,西路军在祁连山分兵,陈昌浩和徐向前离开部队回延安汇报。路上,陈昌浩停下来打听红二十八军消息,耽搁了几天,导致徐向前先走,他后来在西安联系不上组织,处境尴尬。 陈再道则带着残部断后,拼死突围,保存了力量。这段经历让他们俩对过去的事有不少感慨。二十五年后,陈昌浩到武汉探亲,陈再道作为军区司令,带了三百多名老战士去迎接。陈昌浩看到老部下,承认过去的事自己有责任,陈再道则表示高兴他能回来。

这次见面,让他们回顾了红四方面军的日子,那时候红四方面军从鄂豫皖到川陕根据地,打了不少硬仗。陈昌浩在其中负责政治教育,教战士们纪律和理论,陈再道则在基层带兵冲锋。西路军失败后,陈昌浩去了苏联,陈再道继续在抗日战场上发展。1955年授衔时,陈再道得了上将,陈昌浩在编译局工作,没参与军衔评定。 这次重逢,体现了老战友间的联系,也反映出历史事件的延续性。陈昌浩在编译局编译的军事书,像《战争论》,陈再道说指挥员人手一本,用在实际训练中。 陈再道讲了上甘岭的战斗经历,陈昌浩听着,觉得自己的工作也有价值。第二天,陈昌浩写了信,但没寄出。分别时,陈再道给陈昌浩带了本地蔬菜,报告部队集合情况。这事来源自党史出版社的《陈昌浩传》和军事科学院的档案,真实记录了他们的交流。 重逢后,陈昌浩回北京,继续在中央编译局干活。他专注翻译马列主义书,编译了《列宁文集》两卷和《俄华辞典》,还审阅年轻人的稿子,推动军事和文艺作品的汉译。 这些工作对理论传播有作用,直到1967年7月30日,他在北京家中服用安眠药去世,享年61岁。陈再道留在武汉军区,组织部队训练,强化体系。 1972年调福州军区副司令,参与东南沿海部署和工程。1975年去铁道兵司令,监督隧道桥梁项目,强调安全和进度。1993年4月6日,他在北京医院病逝,享年84岁。他的生涯跨多个时期,对国防和交通有贡献。

zhanghegang

陈昌浩编的俄华辞典可是八十五岁以上的知识份子们忘不了的!