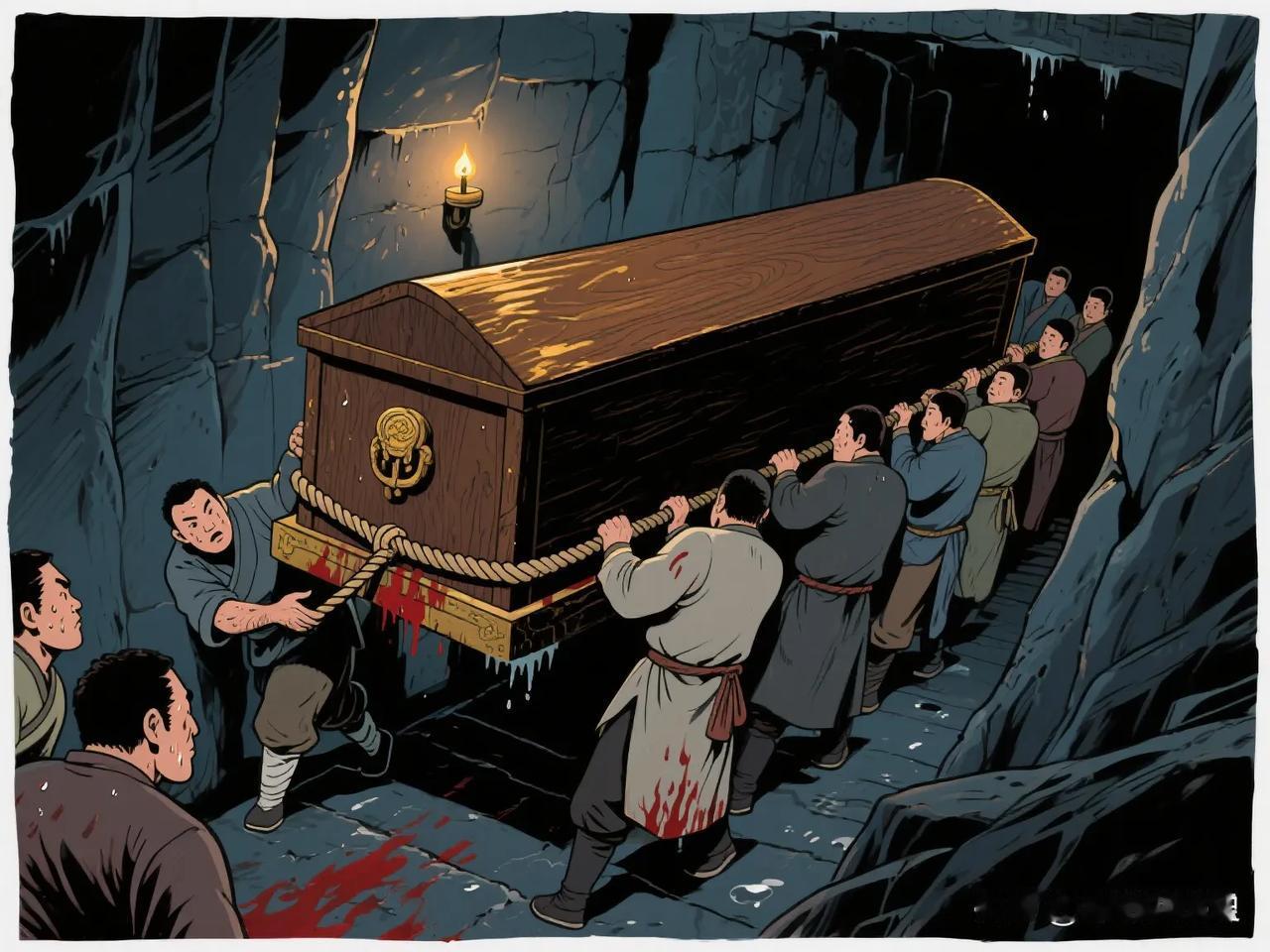

崇祯二年,毛文龙被斩杀,其子毛承斗没找袁崇焕报仇,而是夜里摸进清营,把努尔哈赤的棺材给盗走了。 毛文龙的头颅在朔风中摇荡,怒目圆睁,一个裹着破旧羊皮袄的少年身影,在风雪中僵立如石,只有那双眼睛在积雪映衬下,燃着两簇幽暗的火。 “爹……”毛承斗的牙关在寒风中咯咯作响,却始终未再吐一字。他默默转身,身影踉跄地消逝于漫天风雪深处。 皮岛总兵府,早已物是人非。毛承斗推门而入,只觉寒气彻骨,昔日父亲召集将领、军书旁午的厅堂,如今唯有尘埃在透过破窗的光柱里翻飞。他默然走向内室,轻轻拂去父亲甲胄上的厚尘。指腹触到冰冷铁甲时,竟似有灼痛之感,仿佛那铁衣深处还熔铸着父亲滚烫的体温与未尽之志。 “少将军!”一个嘶哑的声音打破死寂。毛承斗回头,是昔日父亲亲兵队长陈平,他身后还跟着十余位形容枯槁却眼神如铁的旧部。 陈平单膝跪地,声音哽咽:“将军含冤,我等……死不瞑目!”众人随之跪倒,头颅深埋,积雪般的白发与冻得发紫的额角相触。堂中一片死寂,唯闻粗重的呼吸声在空旷里撞击,如困兽低咆。 毛承斗的目光缓缓扫过一张张刻满风霜与忠愤的脸,最终落回父亲冰冷的甲胄上。他深吸一口凛冽寒气,声音异常沉静:“取不得皇太极头颅,便取他祖宗的棺椁!让天下看看,我毛家,不是任人宰割的羔羊!”每一个字,都像从冻土里艰难掘出的冰棱,寒光凛冽。 沈阳城外,浑河北岸的树林在夜色与雪光中黑黢黢一片。毛承斗与陈平等十余人,口衔枚,蹄裹布,如同雪原上悄无声息的鬼魅,向那重兵拱卫的福陵潜行。朔风如刀,刮过裸露的皮肤,瞬间带走温度,留下刺骨的麻木。 福陵地宫入口处,清军重甲层层守卫,灯火通明。他们只能绕至后山,凭借陈平早年探知的一条狭窄暗道潜入。暗道内阴冷潮湿,石壁覆满滑腻的苔藓与冰霜,每一步都如履薄冰。黑暗中,众人屏息摸索,只闻彼此压抑的心跳和冰屑簌簌剥落的微响。 地宫深处,努尔哈赤的巨大金丝楠木棺椁赫然在目,在幽微的长明灯火映照下,阴沉木泛着沉重而诡异的光泽。棺木巨大无比,毛承斗将粗绳绕过棺底,绳索勒进肩膊皮肉,冰寒刺骨。他与陈平低喝一声“起!”,那沉重如山的棺椁竟在十数人肩背上微微离地。众人咬紧牙关,额头青筋暴起,汗珠尚未滚落便已凝成冰珠,在昏暗光线下闪着微光。他们背负着这万钧重担,沿着来路,在狭窄湿滑的暗道中一寸寸向上挪移,肩头的绳索渐渐被鲜血染红、冻结,每一步踏出,都在身后留下暗红的冰痕。 终于挪至暗道出口,寒风裹着雪片扑面而来。众人不及喘息,远处骤然响起尖锐的呼哨与犬吠! “鞑子巡哨!快!”陈平嘶声低吼。清军巡逻骑兵的火把光点已如流萤般快速聚拢。 毛承斗肩扛重索,厉声下令:“陈平,带三人断后!其余人,跟我走!”他最后瞥了一眼陈平。那张被风霜蚀刻的脸上,唯有一片平静的决绝,如同投入深潭的石子,不起半分涟漪。 “少将军保重!”陈平的声音淹没在骤然爆发的喊杀与兵刃撞击声中。毛承斗不再回头,与剩余弟兄扛起棺椁,在无边的雪夜里向着南方海岸的方向亡命狂奔。身后,金铁交鸣之声、垂死的怒吼,如同惊涛拍岸,一声声撞击着他的背脊,越来越远,最终被呼啸的北风彻底撕裂、吞噬。 渤海怒涛如墨,拍打着冰冷的礁石。毛承斗与仅存的几名部下,肩背早已血肉模糊,将努尔哈赤的棺椁牢牢固定在一条破旧海船的舱底。他立于船头,最后回望了一眼风雪弥漫的辽东海岸线。陈平他们以血肉为障的喊杀声似乎还在耳畔激荡,却又被风涛无情卷走。 船帆鼓满,破浪向南。小船在漆黑的怒涛间起伏如一叶。毛承斗紧握船舷,骨节在凛冽海风中泛出青白。他目光越过惊涛,投向更南的方向,投向那个父亲为之效忠至死、却最终被冤杀的遥远庙堂。父亲的甲胄冰冷地倚在身侧,海浪声如同无数魂灵在深渊中发出的呜咽与诘问。 海天茫茫,前路亦如这墨色波涛般深不可测。这一副盗来的帝王棺椁,这一身染血的父亲遗甲,究竟能向这混沌世间昭示什么?又能向那煌煌史册,叩问出怎样一声沉重而悲怆的回响?无人应答。唯有不息的浪涛,永无休止地拍打着船舷,发出亘古的、空洞的轰鸣。 据《东江疏揭塘报节抄》改写。