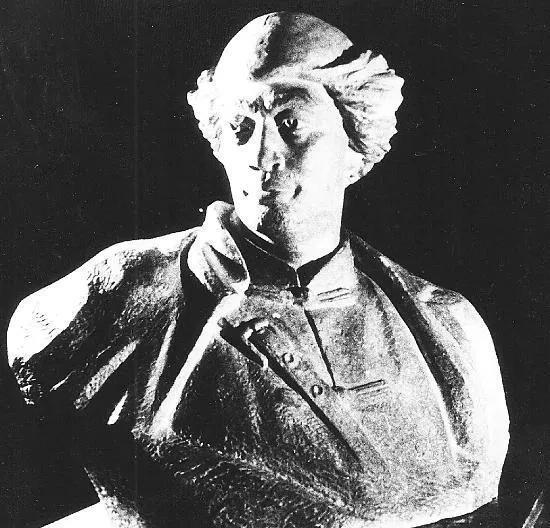

孙永勤(1893—1935)华北抗日武装的重要领袖,以创建“抗日救国军”和打响长城内外民众抗战第一枪闻名,其事迹被中共中央《八一宣言》誉为“为救国捐躯的民族英雄”。[祈祷][祈祷][祈祷] 生于河北兴隆县黄花川富裕农家,幼读私塾,习武善射,枪法出众。因行侠仗义、剿匪护村,被推举为黄花川自卫团团总,绰号“黑脸门神”。九一八事变后,曾星夜赴喜峰口向国民党二十九军传递日军情报,获军方褒奖。 1933年热河沦陷,日伪强推“铳器回收”政策。孙永勤怒斥:“人是中国人,枪是中国枪,要我当汉奸痴心妄想!”因拒交枪支遭追捕,于1933年12月11日率16名骨干歃血宣誓:“敌不灭,志不屈!见贼就杀,有死无降!”次日树旗成立**民众军**,提出“天下第一军,均富又济贫”口号,开仓分粮,迅速扩军至200余人。 1933-1934年,以猎人战术周旋于雾灵山区,避实击虚攻克张杖子、车河口等据点,缴枪百余支。至1934年4月,联合李连贵、张福义等地方武装,兵力达5000余人,编为9个中队,转战热南六县。 一年半内作战200余次,拔除日伪据点百余座,毙伤俘敌5000余人,日军称其为“堵不住的山耗子”。 1934年5月,中共遵化县委派徐英、王平陆等人会晤孙永勤,建议强化纪律、扩大统战。孙永勤采纳主张:改“民众军”为抗日救国军,设4个总队(每队800-1200人)。 推行“中国人不打中国人”政策:1934年6月,遇300伪军时喊话感化,促成对方杀日军官反正。 制定“不贪财、不扰民、不奸淫、不投降”铁律,严惩违纪者。曾处决抢劫百姓的中队长陈志,部队因“宁吃冷饭、不取民粮”被称“冷饭队”,深得民心。 1934年8月,伪热河省公署委任其为“讨伐大队长”,孙永勤当众撕毁委任状,怒斥:“岂能做日本人的狗下之狗!”。 1935年初日军以千支步枪为饵诱降,孙永勤扣押日方谈判代表栩藤,识破陷阱后率部突围。 1935年5月,日军以重兵三面挤压,逼救国军南撤至遵化茅山,企图制造“进占华北口实”。孙永勤腿部负伤,为解粮荒被迫入关,察觉阴谋后决意北返,但遭万余日伪军合围。 1935年5月24日,日军以飞机、毒气弹猛攻茅山阵地。孙永勤持机枪率500余战士死守,掩护1400人突围,亲手击毙日军军官栩藤、佐佐木。终因寡不敌众,与副军长关元有等全员阵亡,年仅42岁。 遗体遭日军割首,头颅悬挂承德二仙居示众三日。 1935年8月《八一宣言》将其与吉鸿昌、方志敏并列,赞其彰显“中华民族救亡图存伟大精神”。 2014年列入首批国家级著名抗日英烈名录。 兴隆县烈士陵园立雕像;茅山殉难地建纪念馆;承德市档案馆藏其战报史料。 因未正式入党,其事迹长期被淡化。1970年代末,经李运昌等老战士呼吁,终获“革命烈士”称号。 孙永勤从护村团总到万军统帅,其“冷饭铁律”重塑乱世军民信任,“拒降撕状”彰显华夏脊梁。茅山最后一战,他宁以血肉阻敌于长城以北,免使华北沦陷口实——“躯碎山河在,头悬气节存”。如今,《八一宣言》的铮铮定论与雾灵山的猎猎松涛,仍在传颂这位“燕赵慷慨士”的未竟之问:“四省失地,几时得收?”。 #分享城市新鲜事# #不忘先辈致敬先烈#