秦岭笑谈[超话]【曲园学子暑假社会实践】——寻根塑魂育新苗,论语浸润润童心

为了探索《论语》与小学高段德育的有机融合,儒韵童行实践队的成员结合曲阜深厚的儒家文化底蕴与中国教师博物馆的资源优势,开启了传承传统文化的时代命题。小学高段学生正处于道德规范养成的关键期,亟需以经典滋养心灵,实现道德认知与行为养成的统一,最终达成以传统文化浸润德育、提升育人实效的目标。

前期调研是实践的根基,实践队员们从《论语》德育内涵、小学高段德育特点、二者匹配度及现状分析四方面展开。《论语》作为儒家经典,其德育内容可归纳为四大板块:“仁爱伦理”强调爱人、宽容与共情,如“仁者爱人”传递对他人的关怀;“教育方法”蕴含启发式教学智慧,“不愤不启,不悱不发”至今仍具指导意义;“社会规范”则涉及个体与集体的关系,“克己复礼为仁”指向对规则的尊重。基于此,需筛选贴合小学高段学生理解能力的章句,开展跨学科研究,让《论语》从典籍走向课堂。

当前实践中,二者的融合仍存在短板。《论语》的德育价值未被充分挖掘,多停留在古文背诵层面,与德育课程脱节;小学高段德育常以单向灌输为主,学生被动接受,缺乏情感共鸣;即便有结合,也多限于简单引用,未能与生活实践、现代价值衔接,难以激发学生兴趣。

针对这些问题,前期调查问卷显示:90%的学生希望通过互动式活动学习《论语》,81.2%的学生面临古文理解障碍,91%的学生渴望了解其文化背景与现代意义,95%的学生期待将经典融入生活。基于此,实践团队联合曲阜市王庄镇中学(九年一贯制学校),在小学五年级开展了一学期的实践活动。

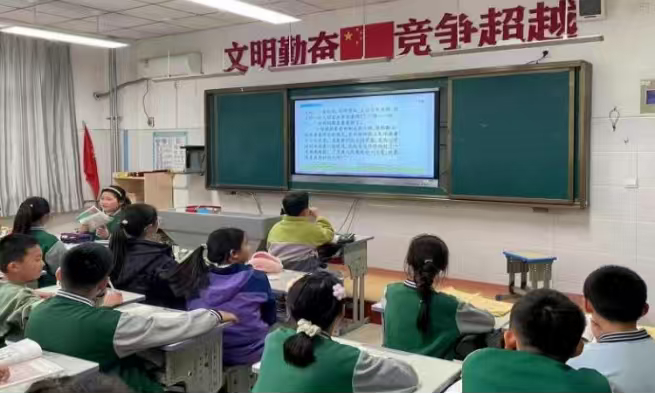

活动中,团队注重互动体验。结合曲阜地域文化,组织学生走进中国教师博物馆,通过“孔子讲学”场景复原,感受“有教无类”的教育理念;开展“论语故事会”,让学生用情景剧演绎“曾子杀猪”的诚信故事,将“言必信,行必果”转化为具象认知;设立“论语践行日志”,鼓励学生记录“今日是否做到‘见贤思齐’”“是否用‘己欲立而立人’帮助同学”,让道德认知落地为行为习惯。

实践过程中,学生的变化令人欣喜:课堂上,“和而不同”的讨论取代了争执;生活中,“勿以善小而不为”的行动多了起来;作文里,“士不可以不弘毅”的句子传递着少年担当。这印证了《论语》与小学高段德育融合的可行性——以经典为根,以实践为桥,既能让传统文化焕发新生,又能让德育真正走进学生心灵,最终实现“润物细无声”的育人效果。

此次实践既是对儒家文化当代价值的探索,也是对德育路径的创新。该实践队伍将继续深化与地域文化资源的联动,丰富活动形式,让《论语》的智慧真正成为滋养少年成长的养分,让立德树人的根本任务在经典浸润中落地生根。