周恩来离开黄埔军校时,只有一位学生敢冒死前来送行,这在当时是比较难得的,这一位学生后来还成为了国军名将,成为了我军在西北战场上的主要对手

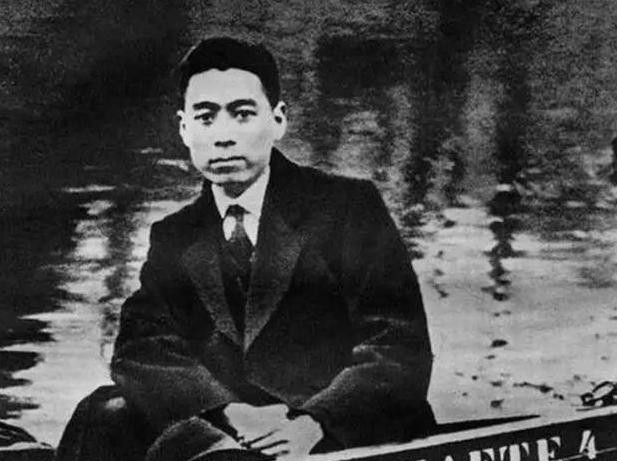

黄埔军校成立于1924年6月,旨在培养革命军官,推动国民革命。孙中山主持创办,蒋介石担任校长,苏联顾问提供援助。军校初期环境复杂,国民党内部派系众多,国共合作表面维持。周恩来于1924年11月下旬接任政治部主任,当时年仅26岁。他负责学员思想教育,强调革命目标与民众利益。学员背景多样,有些年龄较大,经历丰富。胡宗南作为黄埔一期学员,1896年生于浙江镇海,入学时29岁,比周恩来年长3岁。他曾任小学教师和报社编辑,文化基础扎实,对政治宣传感兴趣。入学前身高不足1.6米,本不符合录取标准,经廖仲恺特批方得进入。胡宗南在校期间参与东征战斗,担任机枪排长,表现出色。周恩来指导学员政治工作,健全制度,分设指导、编纂、秘书三股,选调共产党员任职。他还设立政治训练班和宣传研究班,制定士兵政治训练计划。周恩来兼任军法处处长,推动军队党化。胡宗南敬佩周恩来的才华,经常参与活动,两人关系密切。军校氛围逐渐变化。1925年孙中山逝世后,蒋介石控制军校与黄埔系军权。1926年3月20日,蒋介石制造中山舰事件,借机清除国民党内共产党力量,导致广州局势动荡。周恩来面临压力,无法继续工作,于1926年3月辞职离开黄埔,转赴上海任中共中央军委书记兼江浙区委军委书记。 离开之际,国民党内部清洗加剧,监视加强。黄埔学员政治敏感性强,多避嫌不露面。只有胡宗南一人前来送行。他时任国民党第一军营长,不顾蒋介石压力,表达师生敬意。蒋介石获悉后召见训斥,胡宗南回应强调师生礼节与政治无关。此举在当时环境下显示勇气。事后胡宗南继续军中任职,未受重罚。 周恩来离开后,两人路径分歧。胡宗南在国民党军队逐步晋升。1927年参与北伐,率部推进长江一线。1930年代统领第一军,驻防西北,指挥围堵红军行动。抗日战争时期,任第八战区副司令长官,统辖陕甘宁边区外围部队。1943年周恩来路过西安,胡宗南设宴招待,提及1935年长征时险被俘获,表达对周恩来的信任。周恩来认可胡宗南军事能力,曾在陕北评价他为蒋介石手下能干将领,爱国支持抗日。1937年,清华大学学生熊向晖作为地下党员加入胡宗南部队服务团。周恩来指示熊向晖潜伏观察,先赢得信任,不急行动。熊向晖表现优秀,获胡宗南派往中央陆军军官学校学习,毕业后任机要秘书。1941年国共关系恶化,胡宗南执行反共任务。周恩来判断争取无望,激活熊向晖转向情报收集。熊向晖提供西北进攻计划细节,帮助解放军调整部署。1947年胡宗南率25万部队进攻延安,一度占领,但随后在青化砭、羊马河、蟠龙镇战役中败北,损失重大。刘戡、严明等将领阵亡。1948年宜川战役中,整编二十九军覆灭。胡宗南部队溃散,1949年撤离西安,败退秦岭巴山,后去台湾。1950年任东南军政长官公署副长官,1951年化名秦东昌,任江浙反共救国军总指挥兼浙江主席,驻大陈岛指挥游击。1955年大陈岛撤退后,任台湾战略顾问委员会委员。胡宗南多次获蒋介石重用,被称西北王,拥兵45万,控制陕甘宁青诸省。但解放战争中屡败,情报泄露成关键因素。周恩来几次写信劝胡宗南弃暗投明,强调大义。1949年派张新劝说,胡宗南感慨却坚持效忠蒋介石。周恩来惋惜,认为胡宗南本质不坏,但传统观念深。周恩来继续领导工作,推动外交与建设。胡宗南1962年在台湾去世,周恩来1976年逝世。师生情谊虽存,政治分歧主导结局。 这段历史反映国共合作与决裂的复杂。黄埔军校培养众多将领,分属两阵营。胡宗南作为国民党骨干,在西北战场对抗解放军,造成激烈交锋。但情报工作扭转局面,体现战略智慧。两人关系超出个人,折射时代洪流。胡宗南军事生涯从黄埔起步,北伐中升迁迅速,抗战时封锁边区,内战中败局已定。周恩来在黄埔奠基政治工作,后影响深远。熊向晖等潜伏成功,源于周恩来长远布局。胡宗南部队装备精良,却因情报失利溃败。1947年延安攻占后,解放军反击,胡宗南损失逾半。西北战场成为解放战争转折点。胡宗南后期在台湾闲职,影响力衰减。周恩来评价胡宗南时,突出其能力与局限。