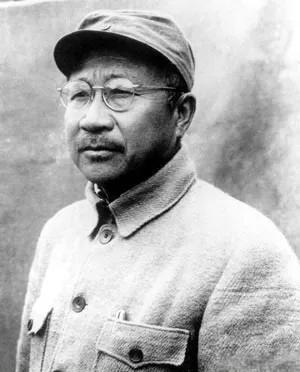

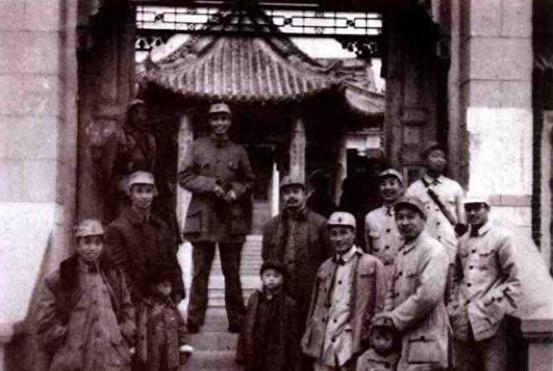

粟裕根本不会打仗!”1958年,陈赓大将进京开会,竟然看到有人大放厥词,陈赓当即反驳:粟裕不会打仗,中国还有谁会打仗,请站出来,让我见识见识! 1958年春,军委扩大会议如期在京召开,表面上,这是一场关于军队体制改革与战备建设的讨论会,实际暗流早已涌动。 粟裕,这位曾在淮海、济南、渡江战役中立下赫赫战功的“战神”,却被某些人点名批评,指其“脱离集体”“个人英雄主义严重”,一句“根本不会打仗”的评价竟然被写进会议材料,这不是质疑,是羞辱。 奇怪的是,这种声音并非来自敌人,而是来自“熟人圈”,有人借口粟裕没有亲赴朝鲜前线,攻击其“只会打内战”,有人甚至质疑他的淮海战役是否真是“第一功”,其实这些质疑并不成立,毛泽东本人就曾明确肯定粟裕在淮海的统筹能力。 就在众人噤若寒蝉之际,陈赓出手了,他一眼看到会场资料中那句“不会打仗”的话,眼圈立刻红了。 他站起来,声音不高,但每个字都带着火药味:“谁说粟裕不会打仗?那请你站出来,说说你打过哪些仗?”全场一下子安静了。 这番话震惊全场,也让一些人脸上火辣辣的,不是因为他们真的有底气反驳,而是被陈赓这股“真性情”怼得哑口无言。 在那种高压场合,敢为老战友说一句公道话的,几乎没有第二个,陈赓说完,坐下,不再言语,情绪却久久未平。 这一幕后来成了军内不少人私下谈论的经典时刻,不是因为戏剧性,而是因为那一声“请他站出来让我见识见识”,刺破了当时那层虚假的“政治大义”。 在那个人人自危的年代,说真话就是一种奢侈,而陈赓,用行动替战友争了一口气,也给历史留下了最响亮的回音。 如果真要质疑粟裕的“打仗能力”,那就得翻翻中国近代战争史,他几乎贯穿了整个红军到解放军的所有重要战役,从抗日到内战,从苏中平原到大江南北,每一次关键战役背后几乎都能找到他的身影。 宿北、鲁南、莱芜、孟良崮、济南、淮海,这些不是简单的地名,是成百上千万士兵生死对决的血战之地,而粟裕正是在这些战场上,一步步打出自己的军事实力。 1947年,他首创“近迫作业”这一极具中国特色的战法,对黄百韬的碉堡阵地实施近距离挖沟突击,这种土办法看起来不“高级”,却把敌人的防线撕开一个口子。 后来黄维兵团也遇到类似阵地困局,陈赓顶住司令部催战的压力,坚持借鉴粟裕战法,最终用“地下长城”包住了对手的生路,这不是偶然的撞车,而是粟陈两人战术理念的高度默契。 再看粟裕在战后的表现,也远远超出一般将军的范畴,他不仅是战场指挥者,还是整个国家军队体系重建的重要推手。 从总参谋长到国防部副部长,再到参与制定军队现代化改革方案,每一步都留下了粟裕的身影,他提议组建第一所军事工程学院,并成功选定陈赓为校长,这才有了后来哈军工的崛起,培养出新中国第一代军事技术骨干。 就连毛泽东在总结三大战役时也特别指出:“淮海战役,粟裕同志立了第一功,”这不是随口说说,而是对其统筹、调度、合纵连横能力的最高认可。 粟裕并不靠口才,也从不喜欢“摆谱”,但战场不会骗人,他之所以能被称为“十大大将之首”,靠的就是实打实的战场成绩。 所以,那句“不会打仗”听起来就像一句笑话,如果他不会,那历史上的大部分战功要归谁?口水可以污染会议记录,却改写不了战争史。 很多人以为,战场兄弟的情谊随着硝烟散去也就结束了,可粟裕和陈赓的关系,偏偏越过了战壕与枪炮,延续到了和平年代。 1954年,粟裕被任命为总参谋长,肩负起新中国军队建设的大任,他首要任务之一,就是推动军事院校现代化。 而在他心里,办学这个事,非得找个又懂打仗、又懂育人的人不可,左挑右选,脑海里始终跳出一个名字:陈赓。 后来,陈赓被安排兼任副总参谋长,粟裕的左膀右臂名副其实,两人共事那几年,很多人都见过这样的场面,总参办公室里,粟裕和陈赓一坐就是半天,从战略部署到科研体制,一聊就忘了时间。 有时外面人敲门请示事务,反倒成了“打断聊天”,这不是浪费时间,而是把两个将星的经验与远见,变成新中国军队的骨架。 可好景不长,1958年那场会议后,粟裕被边缘化,从总参调到军事科学院,实际上远离了核心指挥圈。 陈赓并没有因此躲远,而是三天两头跑去看他,有时在他家小院坐着喝茶,啥也不说,就静静地陪着,这样的友情,比酒肉兄弟强太多了。 两人晚年都身体不好,一起在上海疗养,有时病了躺床上不能动,也会让人推出来晒晒太阳,顺便聊聊过去的事。 有一天,陈赓没来,粟裕等了一下午,结果第二天才知道,陈赓突发心脏病去世,粟裕听完没说一句话,穿衣下床,拖着病体赶往医院见最后一面。 火化那天,他坚持跟到机场,目送骨灰离开上海,一直望着飞机升空,久久没动。

古波不兴

真有人敢说粟裕不会打仗啊?

天目情缘

战友情深,英雄惜英雄,谁说粟裕不会打仗?他的战神之名是吹出来的吗?那可是实打实打出来的!中国战神军中之神!

拿破仑

陈大将军人品第一