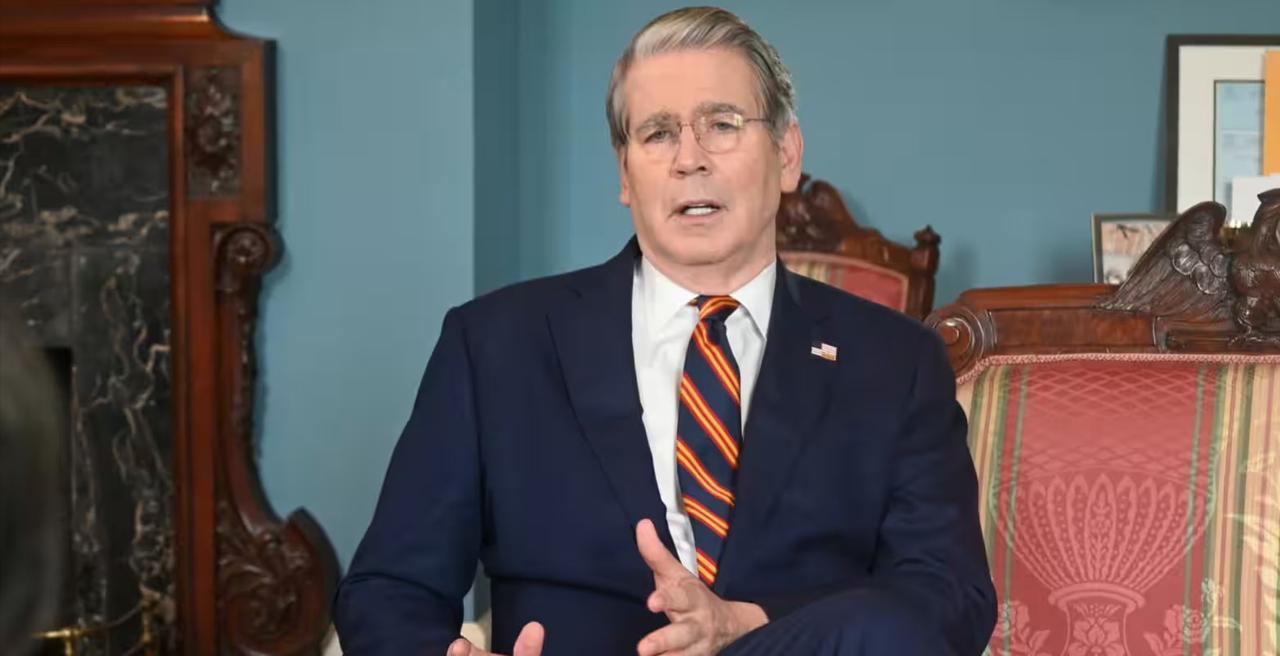

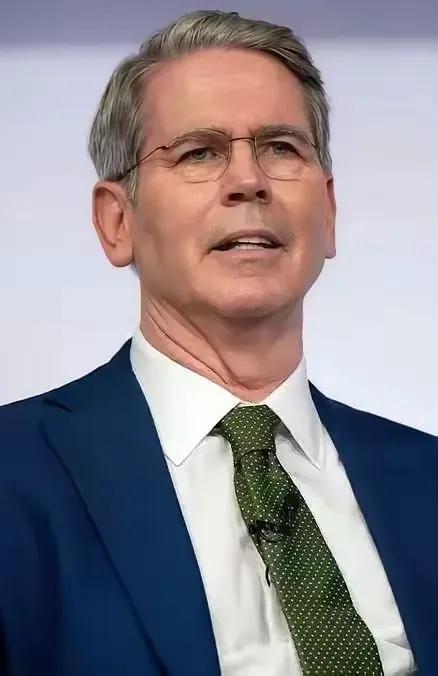

美国又变卦,改到10月底 当地时间8月10日,美国财长贝森特表示,预计在10月底前完成与大多数国家的贸易谈判。 谈判进程提速并不令人意外。回溯四月,美国贸易代表署制定了一套新框架,计划以“三周三轮”的密集节奏与18个贸易伙伴展开磋商,目标直指7月8日的截止日。 如今贝森特将最终期限延至10月底,既是对此前框架的延续,也暗示特朗普政府已失去耐心——毕竟五个月来,政府仅签署了八项贸易框架,正式生效的只有中美、美英两项。 瑞士、加拿大、墨西哥等国若不想长期承受高关税,未来两个半月必须拿出令白宫满意的方案。 贝森特在访谈中将关税比作“融化的冰块”,堪称近期最具想象力的政策隐喻。按他的逻辑,关税并非永恒不变,而是可随贸易再平衡“逐渐消融”。 这背后的核心诉求,直指美国1.18万亿美元的巨额经常账户赤字。特朗普团队的真实目标是通过关税杠杆,倒逼各国调整经济结构:例如要求日本扩大内需而非依赖出口,或施压中国向消费型经济转型。 这种“外科手术式”的关税设计,显然与1930年《斯姆特-霍利关税法》的粗放加税有本质区别——后者曾导致全球贸易暴跌67%。贝森特特意划清这条界限,既为政策正名,也在安抚市场对贸易全面崩塌的担忧。 中美谈判恰是这一策略的缩影。双方于7月底方才达成协议,把关税休战期延长三个月,从而规避了8月12日关税大幅跳涨的危机。 但细看斯德哥尔摩会谈成果,核心分歧丝毫未解:美方紧盯中国削减制造业过剩产能、停止采购受制裁的俄伊石油;中方则以稀土、无人机电池等供应链优势为反制筹码。 耐人寻味的是,贝森特一边将经贸摩擦定义为“最大冲击”,一边又默许休战延期——可见两国虽难达共识,但经济依存度决定了“维持现状”已是共同底线。这种“斗而不破”的博弈模式,或将成为未来数年中美贸易的常态。 转向国内经济议程时,贝森特释放的信号更值得玩味。他声称关税年收入将达3000亿美元,却同时强调政府重心将转向“民众消费负担能力危机”,尤其是住房、学生贷款和物价问题。 这相当于变相承认:关税只是手段,真正的考题在于如何将贸易战收益转化为民生红利。 这种策略转向,暴露出特朗普第二任期的新焦虑——美联储迟迟不降息被贝森特斥为“出了差错”,而遴选下任联储主席时,他要求候选人“前瞻思考而非依赖历史数据”,明显在敲打现任主席鲍威尔的保守立场。 全球经济体都在适应这场“贝森特式重塑”。日本接受15%汽车关税换得“黄金产业伙伴关系”称号;印度因采购俄油面临50%惩罚性关税;欧盟和日本以千亿美元投资换取部分豁免。 规则重构的代价虽不均衡,但多数国家已默认一个事实:高关税时代不会瞬间终结,只可能随“冰块融化”逐步退潮。 10月底的谈判大限若真能兑现,或许意味着全球贸易即将进入一段平静期——当然,前提是特朗普不会再次“变卦”。 素材来源:新浪财经 新浪财经官方账号 2025-08-11 03:40