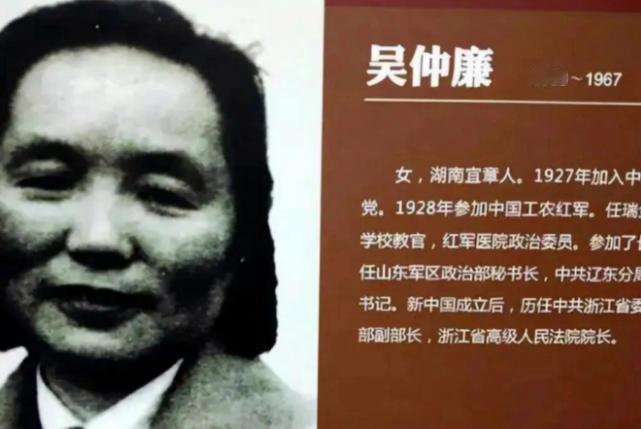

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上。谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 1937年1月,红西路军正在甘肃与以“马家军”而闻名的敌军激烈对抗。 那时正值冬季最严寒的月份,雪花纷飞,天地一片苍茫。 红军战士们被马家军困在重重包围之中,身上的棉衣已破旧不堪,几乎失去保暖作用,粮食也所剩无几,大家只能勉强支撑着,顶住寒冷与疲劳,坚守阵地。 在这危急时刻,吴仲廉,一名身怀六甲的女红军,因连续的劳累和紧张压力突然出现了早产的症状。 她在极其恶劣的环境中,在寒风和积雪中,忍受着阵痛,最终在没有任何医疗设施的情况下,艰难地将孩子生了下来。 吴仲廉的丈夫,曾日三,正带领红西路军与马家军死拼,听到妻子生产的消息后,他急忙赶到妻子身边,心中不禁一阵紧张。 幸运的是,尽管身处冰天雪地,孩子顺利降生,且身体健康,毫无夭折的迹象。 得知这一消息后,曾日三终于松了一口气,心中不禁为妻子和新生儿的平安感到欣慰。 孩子刚出生时,哭声响亮,却也注定要面临严酷的环境。 战场上的条件极为简陋,根本无法为婴儿提供必要的生存保障。 吴仲廉和曾日三深知,如果继续带着孩子,一旦战事更加激烈,孩子的生命将更难保住。 经过深思熟虑,他们做出了一个艰难的决定——将孩子送到一个更为安全的地方抚养。 几经周折,他们得知附近有一位名叫王学文的地主,虽然身份是地主,但为人厚道、心地善良,常常帮助穷苦百姓。 考虑到王学文夫妇没有孩子,而且家境较为宽裕,夫妻俩最终决定将孩子托付给他们。 那个冬天,寒风凛冽,雪花飘落,吴仲廉怀着沉重的心情将襁褓中的婴儿轻轻放在了王学文家门口,然后悄悄离开,心里满是难以言说的痛楚。 不久后,王学文夫妇打开门,发现了这个婴儿。 虽然一开始他们十分惊讶,但看到这个无助的小生命,他们还是决定收养他。 由于吴仲廉和曾日三并未留下名字,王学文便给婴儿取名为王继曾。夫妇俩将孩子当作自己亲生的,给予了他无微不至的照顾。 为了保证王继曾能够健康成长,王学文的妻子甘心将自己的奶水喂给他,而自己的亲生孩子只能勉强喝米汤。 不幸的是,王学文夫妇的亲生孩子不久后夭折了,但这并没有使他们对王继曾的爱有所减弱。 相反,他们更加专心地抚养王继曾,把所有的爱倾注在他身上。 与此同时,王继曾的亲生父母并未停下自己的脚步。曾日三依旧在前线奋勇作战,与敌人进行激烈的战斗。 在一次关键的掩护战斗中,曾日三为了保护战友们的撤退,不幸英勇牺牲。吴仲廉也未能幸免,在一次战斗中被敌人俘虏。面对敌人的严酷拷打,她始终坚守自己的信念,毫不透露任何关于红军的秘密。 王学文得知吴仲廉被俘的消息后,心生不忍,决定尽自己最大的努力去营救她。他四处打听,寻找任何可能的机会,终于在一次意外中得知吴仲廉被关押在敌人的监狱里。 王学文毫不犹豫地展开了营救行动,多次奔波于不同的地方,最终找到了吴仲廉所在的监牢,将其救了出来。 新中国成立后,战火终于平息,分离多年的母子迎来了久违的重逢。 吴仲廉见到王继曾时,孩子已经长成一个懂事的少年,心中既欣慰又酸楚。 对于王学文夫妇来说,这同样是一个既高兴又难舍的时刻——十多年来,他们把这个孩子当作亲生儿子抚养,倾注了全部心血和感情。 然而,他们也明白,孩子跟着亲生母亲生活,未来会有更多机会和保障。 经过长时间的思量,王学文夫妇最终忍痛做出决定——把王继曾送回吴仲廉身边。 送别那天,夫妇俩没说太多话,只是反复叮嘱孩子要听母亲的话,日子过得好一点。王继曾依依不舍地回头望着他们,眼里噙着泪水。 虽然孩子回到了亲生母亲身边,但两家人的情分并没有因此断开。 吴仲廉心里始终记得王学文夫妇的养育之恩,经常提醒王继曾要去看望、问候养父母。 而王学文夫妇,也时常惦记着远方的这个孩子。 三年困难时期,日子格外艰难。吴仲廉得知王学文夫妇生活紧巴,就把他们接到自己家里一起过日子,尽力照顾饮食起居,算是尽一点反哺之情。王继曾也很孝顺,经常在生活上关心养父母。 后来,因为一些特殊的历史背景,王学文夫妇为了不影响王继曾的发展,主动回到了老家生活。 虽然相隔两地,但两家人一直保持来往,逢年过节必有问候。 几十年来,这段跨越血缘的情谊一直延续着,用实际行动告诉人们,什么叫做真正的感恩与相守。

![[点赞]1979年,战士黄干宗被两名越南女兵活捉,他本已经做好了慷慨赴死的准备](http://image.uczzd.cn/7093250545260172906.jpg?id=0)