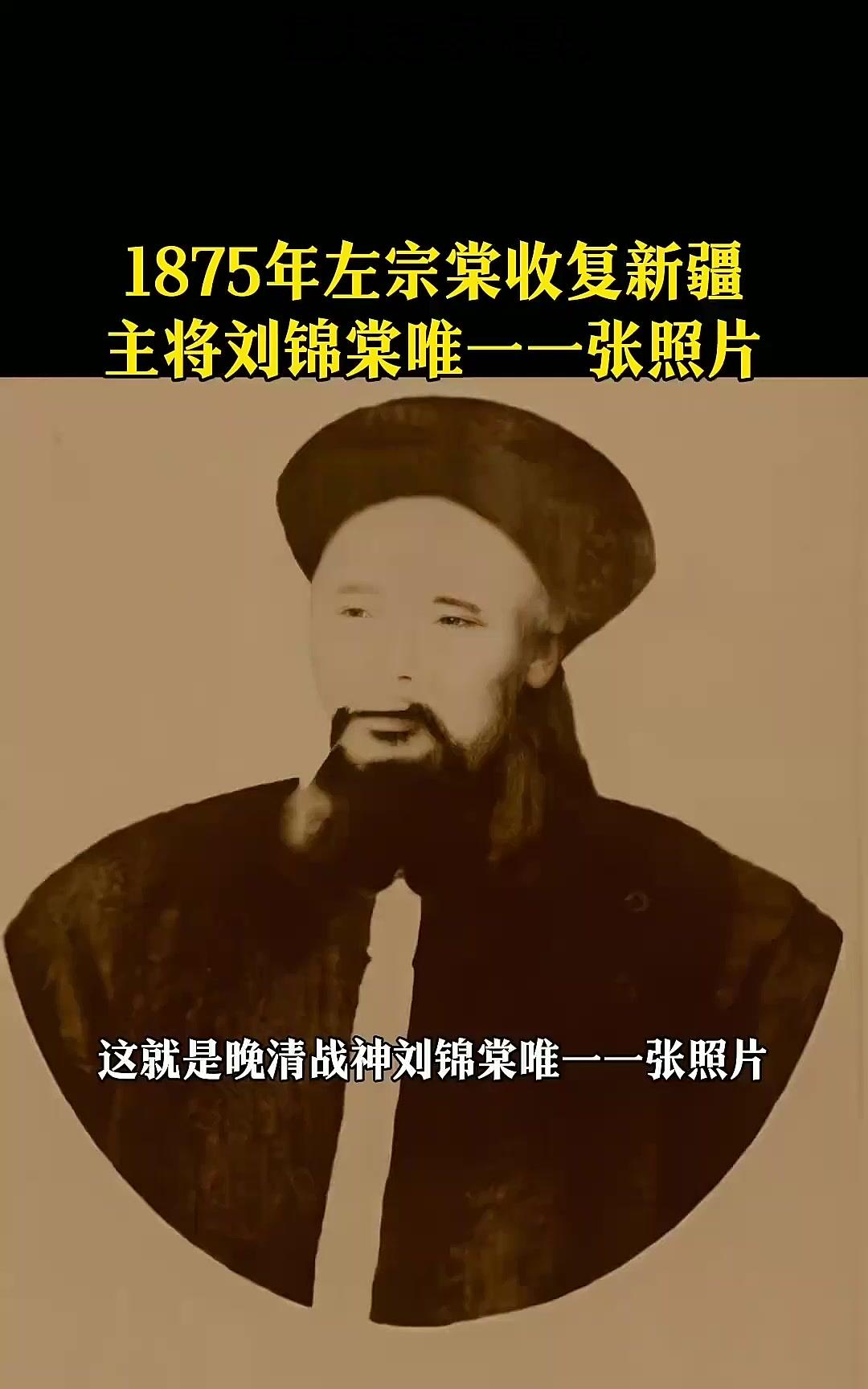

甲午战争爆发后,慈禧太后让收复新疆的大功臣刘锦棠率湘军旧部开赴辽东,刘锦棠说:“只要我还有一口气,绝不会让日军过鸭绿江。”可惜的是,刘锦棠启程不久,就病倒了,一个月后溘然长逝。 刘锦棠是湖南湘乡人,自幼便在湘军的号角声中长大。父亲刘厚荣在和太平军作战时战死,16岁的刘锦棠投奔了刘松山所在的湘军. 刘锦棠从普通哨官做起,凭借 "遇战必冲锋在前,受令则至死不渝" 的悍勇,逐渐成为湘军的干将。 真正让刘锦棠名垂青史的,是的新疆收复战。 1875年,左宗棠受命督办新疆军务,刘锦棠被任命为前锋统领,率主力西征。 当时的新疆已被阿古柏侵占十余年,整个西北边疆危在旦夕。面对千里荒漠、粮草难继的困境,刘锦棠采用 "缓进急战" 战术,在左宗棠的支持下,先花一年时间筹备粮草军械,再以雷霆之势发起攻击。 1876年8月,乌鲁木齐战役打响。刘锦棠亲率主力趁夜疾行,在黄田戈壁设下埋伏,待叛军进入包围圈后突然杀出,仅用数小时便击溃叛军,一举收复乌鲁木齐。 捷报传至北京,慈禧太后下旨嘉奖,赏刘锦棠穿黄马褂。 此后,刘锦棠率军相继收复玛纳斯、达坂城、喀什噶尔等重镇,将阿古柏势力彻底逐出新疆。1 1884年新疆建省后,刘锦棠成为首任巡抚。长期的征战让刘锦棠的身体早已不堪重负。在新疆任职期间,他多次因 "头风旧疾" 发作而卧床不起。 1889年,45岁的刘锦棠实在无法支撑,只得奏请开缺回籍调养。无论是慈禧太后还是光绪皇帝,都不舍这位能臣,但见其病情确实严重,最终恩准他回乡休养,仍保留太子太保等荣誉头衔。 1894年7月25日,日本海军在丰岛海面突袭清军运兵船,甲午战争爆发。 消息传到北京,清廷上下一片震惊,慈禧、光绪召集大臣,商讨对策。 当谈及辽东防务时,众人皆面露难色, 淮军主力已调往朝鲜,湘军老将多已凋零,年轻将领又难堪大任。 这时,翁同龢举荐说:"刘锦棠久历边疆,善打硬仗,其麾下湘军旧部素能苦战,若令其募勇北上,必能镇守辽东。" 慈禧当即拍板:"传旨湖南,命刘锦棠即刻起复,督办东征军务,率旧部开赴辽东。" 八百里加急的圣旨送到了湘乡刘府,这位50岁的将军不禁老泪纵横,他连夜召集湘乡、邵阳等地的湘军旧部,发出募兵檄文:"昔年收复新疆,今日倭寇犯境,岂能坐视不理?凡我湘军子弟,速来集合。" 短短十天内,就有数千名退役湘军将士响应号召前来投军。这些平均年龄在四十岁以上的老兵,大多是刘锦棠收复新疆时的旧部,不少人身上还带着当年的战伤。他们带着子弟兵,扛着自家保存的武器,从湖南各地赶往湘乡集结。 就在部队即将开拔之际,刘锦棠突然头痛欲裂,家人和部下都劝他暂缓启程,先安心养病,但被刘锦棠拒绝。 一路上,刘锦棠的病情时好时坏,常常痛得彻夜难眠。在长沙稍作停留时,湖南巡抚前来探望,见他形容枯槁,劝他留在省城治病,由部下率军北上。 刘锦棠叹息道:"我军新募,非我亲自坐镇,恐难约束。辽东战局瞬息万变,我必须亲自前往。" 当刘锦棠率领的湘军先头部队抵达湖北武昌时,他突然发高烧至昏迷状态,被紧急送往总督府救治。 湖广总督张之洞请来武汉的医生会诊后,都认为已是回天乏术。 弥留之际,刘锦棠仍紧握张之洞的手,断断续续地说:"辽东防务紧急,一定要守住鸭绿江,告诉张俊、董福祥出战,杀敌。“ 几天后,刘锦棠在武昌总督府溘然长逝。消息传到北京,慈禧、光绪震悼不已,下旨追赠太子太傅,谥号 "襄勤",并在湘乡、新疆等地建立专祠祭祀。 刘锦棠的突然离世,给本就危急的辽东防务带来沉重打击。 刘锦棠招募的湘军旧部因群龙无首,滞留在湖北境内无法前进。而此时日军已突破清军在朝鲜的防线,正大举向鸭绿江进军。 清廷紧急调整部署,改派宋庆出任辽东前线统帅,但宋庆年近七旬,且无论是威望还是军事才能,都差刘锦棠甚多,前线部队成分复杂,指挥调度多有不便。 在之后的作战中,日军轻松越过鸭绿江,攻占虎山炮台,辽东战役正式打响。 由于防务空虚、指挥混乱,清军节节败退,不到一个月就丢失了九连城、凤凰城等重镇。次年2月,日军攻占威海卫,北洋水师全军覆没,甲午战争以清朝惨败告终。 后人在复盘甲午战败的原因时,总会想到刘锦棠的英年早逝。军事专家指出,如果刘锦棠能够顺利抵达辽东,凭借他丰富的边疆作战经验和湘军旧部的战斗力,至少能在鸭绿江一线组织起有效的防御,延缓日军进攻速度,为后续援军争取时间。 刘锦棠少年从军,戎马半生,收复了新疆万里河山。这样一位功勋卓著的将领,最终却病逝在奔赴前线的途中,怎能不让人扼腕叹息。