1911年,林徽因叔叔林觉民牺牲后,遗书由友人带回老家,途中遇到土匪,土匪看完遗书后,扑通一声跪倒在地,乞求原谅,最后将行李如数奉还,并一路护送友人离开。

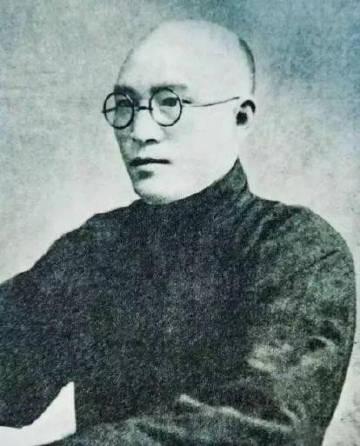

林觉民家是书香门第,祖上出过不少读书人,林觉民从小就聪明,十二岁的时候父亲让他去考童生试,他倒好,在卷子上写了“少年不望万户侯”几个字,就拍拍屁股走了。这事儿在当地传了好一阵子,大家都觉得这小子有志气,不想走老路子。十八岁那年,他娶了陈意映,她比他小四岁,家里也是有功名的,父亲是举人。两人婚后日子过得挺和睦,虽然是包办婚姻,但他们俩都喜欢诗词,常常一起读《红楼梦》,陈意映还放了脚,去女子师范学堂念书,支持丈夫的新想法。林觉民后来去了日本留学,在庆应义塾大学学哲学,那儿他接触到同盟会,加入了革命队伍。

1911年春天,黄花岗起义爆发前,林觉民从香港赶到广州,参与组织。他知道这一去凶多吉少,四月二十四日晚上,他写下了那封著名的《与妻书》,其实就是用手帕写的,墨迹斑斑的。信里他表达了对妻子的爱,也讲了为什么要去革命,说是为了天下人能过上好日子,哪怕牺牲自己也在所不惜。这封信后来成了经典,很多人读了都感动,因为它不光是私人情感,还带着家国大义。起义那天,四月二十七日,林觉民带队攻打总督衙门,结果失败了,他受伤被捕,清廷审他,他一口都不认,宁死不屈,就这样牺牲了,年仅二十四岁。和他一起的七十二位烈士埋在广州黄花岗,那地方后来成了纪念地。

起义失败后,林觉民的友人方声洞幸存,他负责把遗物带回福州,包括那封信。路途遥远,从广州到福建,中间要过不少山岭和荒野,那时候社会乱,土匪横行是常事。方声洞在途中真遇上了土匪,那些人抢了包裹,翻出东西,看到手帕上的字,就读了起来。读着读着,他们被信里的内容打动了,那种对家庭的眷恋和对国家的大义,让这些平日里打家劫舍的人也忍不住落泪。带头的那家伙跪下来,求原谅,把东西全还了,还护送了一段路。

这个故事后来在民间传开,成了林觉民精神的一种象征。革命不是高高在上的东西,它能触动最底层的人。土匪在那个年代是社会乱象的产物,许多人是迫于生计才落草为寇,他们也知道国家不好过,但平时只能抢点东西活命。遇到这样的遗书,他们的反应其实反映了当时民心的向背。清朝末年,腐败透顶,老百姓苦哈哈的,革命党人像林觉民这样的,抛头颅洒热血,就是为了改变这一切。遗书带回后,陈意映看到信,悲痛得差点没缓过来,她当时怀着身孕,孩子生下来是遗腹子,叫林仲新。可惜,她两年后就郁郁而终了,才二十二岁。林家后来日子也不好过,举家避难,公婆照顾两个孩子,但长子林依新九岁就病死了,只剩林仲新和祖父相依为命。

后来抗日战争爆发,1937年左右,林仲新在国民政府做事,把父亲的遗书交给堂弟林性奎,让他带回福州老家保存。那时候战乱,路上更不安全,林性奎在福建邵武一带真遇上了强盗。那些人砸开皮箱,看到铁匣子,以为是宝贝,就抢了过去。林性奎拼命阻拦,说里面是父亲林觉民的遗书,是革命烈士的东西。强盗打开看,读了信的内容,顿时傻眼了。他们被信里的深情和大义感动,有人哭出声来,把东西全还了,还恭敬地把林性奎送到大路上。这事儿和早年的传说有点像,但这是真实记录的,说明遗书的影响力经久不衰。林觉民的信不光是给妻子的,它成了激励后人的力量,连那些游走在社会边缘的人都能被拉回正道上。

林仲新长大后,也经历了乱世,他把遗书当宝贝保存,委托别人带回去,就是怕丢了父亲的精神遗产。遇上强盗那次,信的内容让那些人从抢劫者变成护送者,这说明人性里总有善的一面,哪怕在最坏的环境下。强盗们平日里干坏事,但他们不是彻底没底线,读到这样的文字,也会反思自己的人生。林觉民的信就这样流传下来,现在中学课本里都有,教导年轻人什么是家国情怀。他们用生命换来了共和,换来了民族的觉醒。

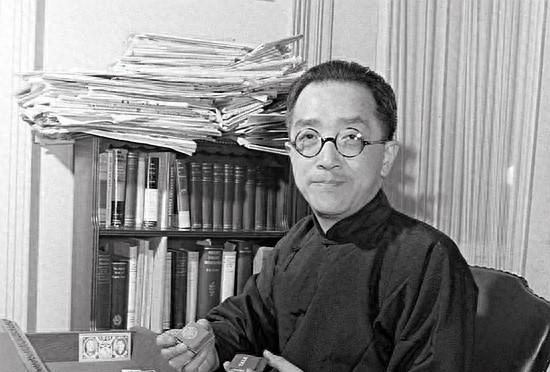

林家后人也没闲着,林仲新后来在台湾定居,他的后代继续传承这份精神。林觉民的侄女林徽因,大家都知道,是著名的建筑学家,她父亲林长民也参与过反奉斗争,为国捐躯。整个家族满门忠烈,这不是巧合,而是家风使然。从林觉民开始,他们就把个人命运和国家绑在一起。那个遇土匪的故事,不管是1911年的版本还是1937年的真实事件,都在提醒我们,革命的精神是普世的,它能跨越时间和阶层。土匪跪下那一刻,其实是人性被唤醒的瞬间,他们求原谅,不是因为怕什么,而是真心佩服那种大义。