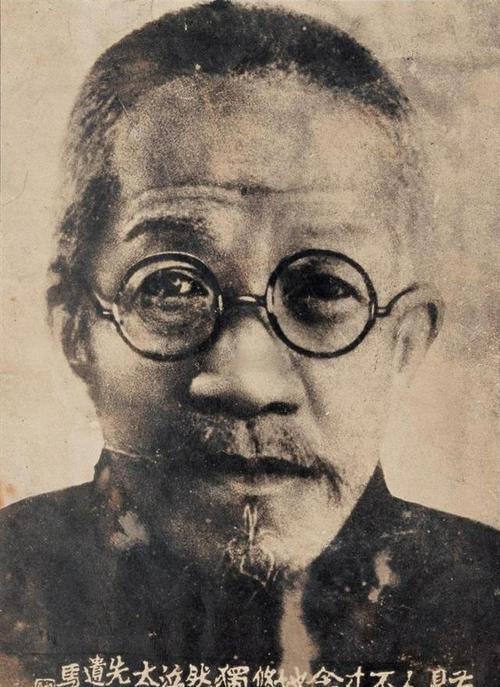

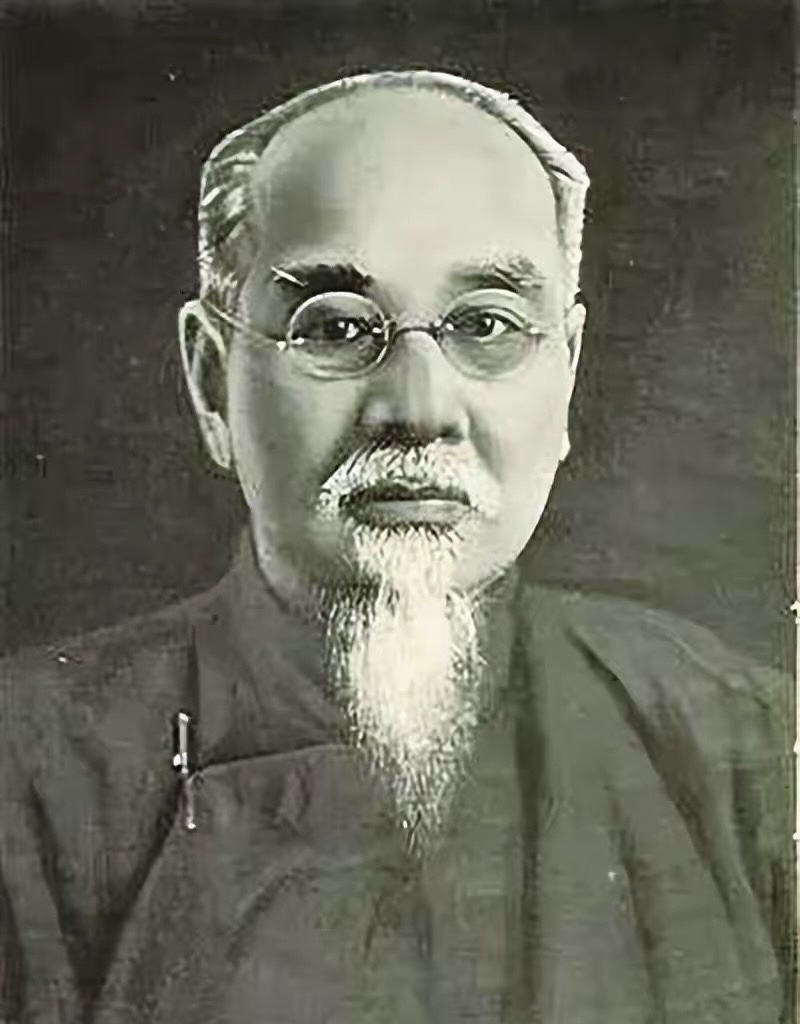

1929年,章太炎到杭州楼外楼吃饭,碰到了蒋介石和宋美龄,双方见了面也不打招呼,各吃各的。谁知,离开的时候,蒋介石竟过来找他,问道:“太炎先生,你还好吗?”章太炎冷淡地回答:“靠一支笔骗饭吃而已。”结果,蒋介石当场就把自己的手杖送给了他。 在杭州西湖畔的楼外楼饭店,一场看似普通的饭局,因两位不期而遇的显赫人物,生出了新的风波。 国学泰斗章太炎,这位年近花甲、用一根笔能搅动清末民初风云的“章疯子”,正应昭庆寺方丈之邀,携家眷弟子在此吃宴席。 而邻桌,则是权倾一时的国民政府主席蒋介石及夫人宋美龄。 两桌虽然临的很近,但却如同楚河汉界,互不招呼。 一尾西湖醋鱼,一盘龙井虾仁,章太炎吃得周遭权贵皆不入眼。 他齿缺漏风,却精神矍铄,席间还点评鱼肉不如当年鲜美,暗讽时下风气。 这顿本为清寒学者解馋的便饭,因蒋介石夫妇的意外现身,成了章太炎风骨与权势之间一次无声的较量。 章太炎一生,以“硬骨头”著称。 早年追随孙中山革命,是反清斗士,袁世凯窃国,他是第一个不同意,张嘴大骂“窃国大盗”。 正是因为这个原因,他三年被关在龙泉寺囚室中。 但他宁折不弯的倔强,早已成为精神徽章。 蒋介石上台后,他的施政理念与章太炎心中理想相去甚远。 章太炎再次毫不留情,在报章上连发檄文,痛斥蒋氏“假革命之名,行独裁之实”,甚至直指“现代秦桧”。 虽然他笔锋犀利,言辞激烈,令当局如芒在背。 然而,碍于章太炎在学界、政界无可撼动的泰斗地位,蒋介石却始终未敢对他人身加害。 这份忌惮,也为楼外楼的相遇埋下了伏笔。 吃完饭,章太炎起身准备应昭庆寺方丈与楼外楼老板恳请留墨宝。 他铺纸研墨,准备写下明代抗清志士张煌言的《绝命诗》。 恰在此时,蒋介石一行离席。 宋美龄眼尖,低声提醒丈夫邻桌老者身份。 蒋介石迟疑几秒后,旋即整肃衣冠,主动上前恭敬地询问:“太炎先生,别来无恙?近来可好?” 这突如其来的问候,打破了静默。 章太炎并未停笔,也未抬眼,冷冷的回应:“老朽无能,靠一支笔骗饭吃而已。” 言语平淡,却字字如针,既道尽晚年卖字为生的清贫窘迫,更暗含对当权者不屑攀附的疏离。 所谓“骗饭吃”,是自嘲,亦是傲骨。 宁可靠笔墨糊口,亦不食嗟来之食,更不向权势低头。 蒋介石闻言,脸上表情微僵,却并未动怒。 他深知眼前这位老者的分量与脾气。 未等章太炎说话,蒋介石将自己手中那根做工考究、雕刻精美的红木手杖,双手递向章太炎。 一旁的宋美龄适时柔声补充,言及先生年事已高,有根手杖傍身更为稳当。 这看似体贴的馈赠,实则暗藏机锋。 是礼贤下士的姿态?是化解尴尬的台阶? 还是另有含义的示好与拉拢? 章太炎看了看那根红木手杖,但并未伸手去接。 他看向蒋介石:“蒋委员长日理万机,此物还是留作自用。老朽这把骨头,尚能自己行走。” 这意思不就是在说,自己虽然老了但还能走的动路,不需要仰仗别人。 而蒋介石并未收回手杖,反而再次递送,言辞恳切,称“先生乃“国之瑰宝”,此乃晚辈一点心意,望先生勿却”。 章太炎露出讥诮的笑意:“若说瑰宝,老朽也是块带刺的,碰了扎手。” 此言一出,随从皆惊。 然而,蒋介石却出人意料地笑了。 他顺势将手杖塞入章太炎手中:“先生所言极是。此杖权当晚辈赔个不是,过往若有得罪,万望海涵。” 这一举动,将一场风波化为谦逊的礼遇。 实在是妙! 章太炎不再推辞收下,他未再多言,拄着这根手杖,离开了楼外楼。 事后,学生不解,问先生为何收下此物。 章太炎淡然道:“为何不收?此物乃民脂民膏所制,取之一根,何足道哉?” 这根象征着权势与“礼遇”的红木手杖,被章太炎带回苏州家中后,并未成为平时只用,而是被随意置于书房角落。 他依旧靠那支“骗饭吃”的笔,著书立说,开坛讲学。 在“章氏国学讲习会”上,他或慷慨激昂,或冷嘲热讽,臧否人物,针砭时弊。 他曾指着角落的手杖告诫学生:“读书人可穷可老,唯骨头不可软!软一次,终生难直!” 这根手杖,成了他教导后辈保持气节的反面教材。 1936年章太炎溘然长逝,国民政府碍于他巨大声望,以“国葬”之礼厚殓。 而那根红木手杖,被后人捐赠博物馆。 而这根拐杖也见证了乱世中一位知识分子,如何以一支笔的孤傲,对抗一根杖所代表的权势。 真正的力量,不在权杖的坚硬,而在笔锋的锐利与精神的挺立。 主要信源:(中国新闻网——章太炎曾痛斥抗战投降派:信中将蒋介石视为秦桧)(人民网——章太炎抗日)