吐蕃政权的衰落:并非偶然的崩溃

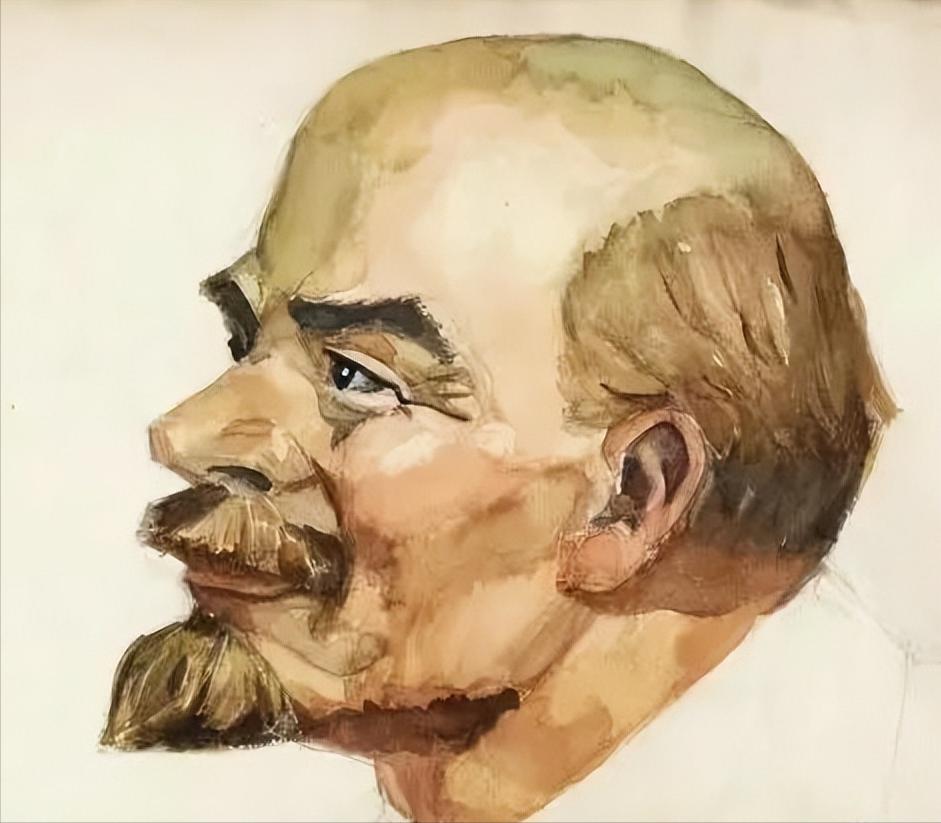

公元842年秋,一名密宗修行者在拉萨大昭寺,对当时的吐蕃首领朗达玛行刺。这一事件成为转折,曾与中原王朝对峙两百年的高原政权,自此走向瓦解。

但真正导致其衰落的,是早已潜藏的三大危机:信仰矛盾、权贵纷争与经济困境。

松赞干布时期,吐蕃从雅砻河谷崛起,数十年间统一青藏高原,疆域广阔。安史之乱后,其势力一度影响长安周边,但强盛之下危机已现。

当时推行的“七户养僧”制度,要求每七户农牧民供养一名修行者的生活,对古代生产力有限的普通民众而言,负担沉重。更严重的是土地集中问题,权贵与宗教机构大量占有土地,农牧民失去生产资源,沦为依附者,甚至难以维持温饱。

838年朗达玛掌权后,在苯教背景权贵的支持下,推行抑制佛教的举措。这不仅是信仰层面的冲突,更是权力争夺的体现:数千处佛教场所被毁,相关典籍遭焚毁,修行者被迫还俗,部分甚至被编入武装力量。

然而,朗达玛低估了佛教势力的反抗。842年,拉隆·贝吉多杰在大昭寺刺杀了他——这位修行者事前在白衣外罩黑袍,行刺后脱衣骑马脱身。

朗达玛之死成为分裂的导火索。他的两个儿子永丹与欧松为争夺首领之位相互攻伐,权贵集团也分裂为拉萨、山南两派,各自支持不同继承者。地方势力趁机割据,部分边境区域甚至启用独立纪年。

连年纷争耗尽了资源,陆上贸易通道中断,曾较富庶的河西走廊沦为战场。底层民众的不满最终爆发:869年的邦金洛起义中,参与者冲击权贵庄园,销毁田契账目,将粮食分给饥民;877年的嗢末起义规模更大,不仅占据拉萨,还破坏了历代首领的陵墓。考古人员在藏王陵发现的23处盗洞,部分便可能形成于这一时期。

此后,王室权威尽失,地方割据成为常态。曾经统一的吐蕃政权,最终分裂为十几个小势力,再未实现统一。

从松赞干布建立政权到分裂,吐蕃存续两百余年。在青藏高原这样的高海拔地区建立庞大政权,本就是人类历史上的壮举。但恶劣的自然环境、有限的人口与落后的生产力,使其发展始终面临巨大局限,任何政策偏差都可能引发严重后果。

参考来源:王尧,《吐蕃社会历史论稿》,中国藏学出版社,2006。