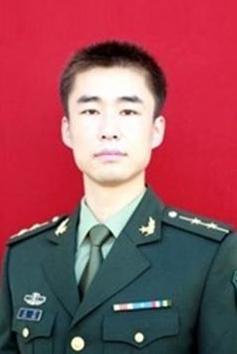

2012年,山东一名军人请假回家,但迟迟不见归队,上级领导打过去电话询问,三岁的女儿接到电话,直言:爸爸救人淹死了...... 2012年,一通从部队打来的电话,打破了山东青州一个家庭的平静,电话那头在找一位逾期未归的军官,而接电话的,是一个只有三岁的女孩,她用最天真的声音,说出了一句最残忍的话:“爸爸救人淹死了,无法再陪我唱《小星星》了。” 这句话,像一道分水岭,将英雄沈星的故事分成了两个世界,一个是家庭内部的,关于一首永远无法合唱的歌谣,是具体而尖锐的刺痛;另一个,则是一座城市乃至整个国家,对一个牺牲的公共回响与精神塑造。 在成为丰碑上的名字之前,沈星首先是一个有血有肉的人,2012年5月13日,一个普通的母亲节,也是他假期的最后一天,他正陪着妻子蔡相珍和女儿,在南阳河畔享受着最后的悠闲。 女儿心里惦记的,是晚上回家,要和爸爸一起唱那首最喜欢的《小星星》,这小小的约定,就是一个来自陕西农家的汉子,内心最柔软的幸福。 但一声呼救,瞬间将他从父亲的角色拉回了军人的本能,那个从小在课本上画坦克、把零花钱全换成军事杂志的少年梦想,此刻化作了行动,他几乎没有思考,就扎进了冰冷刺骨的河水。他用尽最后力气将落水少年托举出水面,自己却被急流吞噬,他守护了一个陌生家庭的完整,却让自己的家庭,留下了一个永远的缺口。 再多的荣誉,都无法填补那首《小星星》的空缺,这份最私人的失落,是所有宏大叙事的起点,也是最让人心碎的内核。 沈星的牺牲,也唤醒了青州这座城市的良知,悲伤迅速凝聚成一股看得见的力量,数万市民自发走上街头,手捧白花为他送行;无数人连夜折出上万只千纸鹤,寄托着无声的哀思。 这份情感没有随时间消散,而是被刻进了城市的肌理,一张超过四千人签名的请愿书,让事发地那座无名小桥,从此有了名字——“沈星桥”。桥边,一座他身着军装的青铜雕像静静矗立,目光凝望着他守护过的土地,更重要的是,南阳河两岸从此装上了坚固的护栏,这座城市用最实际的方式,延续了沈星的“守护”。 一个人的本能善举,最终被升华为国家的精神符号,当人们找到沈星时,他的身体还保持着向上托举的姿势,这是他军人信念的最后定格,随后,“革命烈士”、“全国见义勇为模范”、“时代楷模”等荣誉纷至沓来,国家给予了他最高的肯定。 他的故事走进了全国中小学教材,他的精神在他生前的部队,催生了“沈星服务队”,英雄的个体选择,被转化成了一种可以传承的集体价值。 如今,南阳河依旧静静流淌,每年5月13日,桥边总会有人送来鲜花,纪念碑上刻着:“我不知道你是谁,但我知道你为了谁。”这句话,替所有人回答了那个永恒的问题。 沈星的生命停止在了31岁,但他用一次托举,换回了一个少年的生命,也托举起了一座城的良心,和一个民族的精神高度,而那个曾对着电话诉说失落的小女孩,也终将在这份沉甸甸的守护中,读懂父亲那场盛大而永恒的缺席。 信息来源:中国军网——沈星