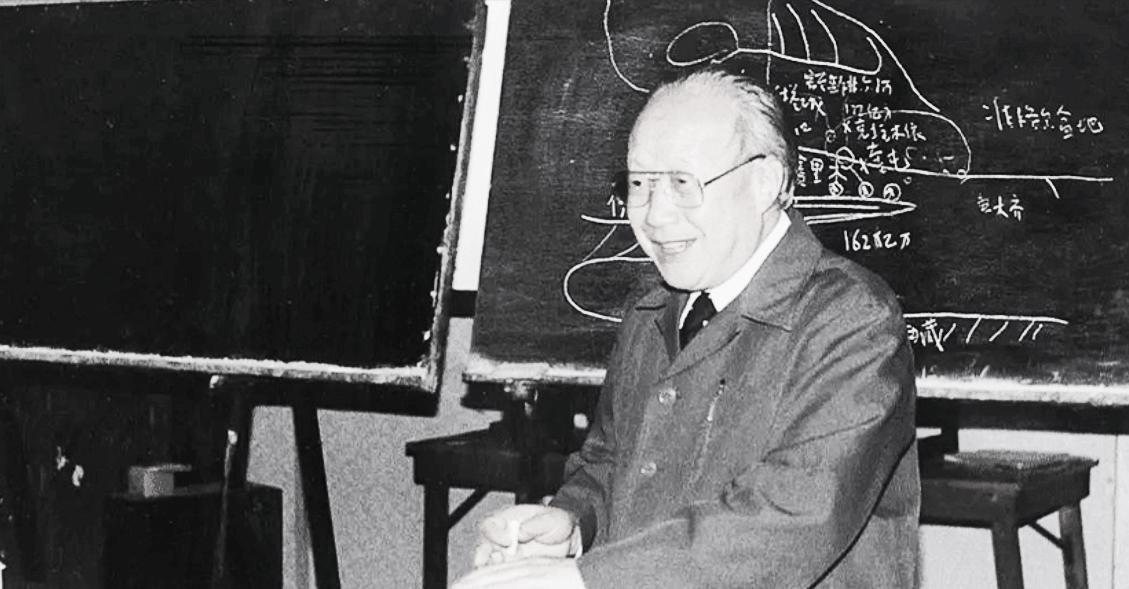

1982年北京,“年龄大?”原本谈笑风生的邓公突然沉下脸来,声音严肃地说:“告诉他们,全中国,只有他,任命不受年龄限制!” 钱氏家族自古便有学问传承,祖上曾在吴越时期显赫一时,到了清末虽已衰落,但家族内部仍重视教育。 在这种环境下,他原本立志要成为历史学家或文学家,少年时期的成绩也证明了这一点,语文和历史科目屡屡拔尖。 1931年他考入清华大学,国文和历史均为满分,但数理化三门总分加起来只有二十五分,按照常理,他的人生将与文史密切相关。 清华入学仅三天,"九一八事变"爆发,钱伟长看到国家危难,逐渐意识到单靠文史不足以挽救民族。 他毅然放弃文学之路,转入物理学的学习,面对完全陌生的学科,他几乎是从零起步,他白天跟着老师上课,晚上钻研教材,把所有不懂的地方逐条记下,直到弄明白为止。 1942年,他获得博士学位后,前往美国加州理工学院,数年间,他在国际刊物上发表多篇论文,内容涵盖导弹、空气动力学及应用力学,影响深远。 冯·卡门实验室的研究成果推动了当时美国航空工业的发展,而钱伟长则是其中不可或缺的一员。 在国外的几年里,钱伟长逐渐赢得同行的尊敬,西方学者称赞他学术功底扎实,理论推导精准,不少人认为他完全可以留在北美,享受优渥条件。 然而在他心里,始终放不下的是正在动荡中的祖国,国内外的学者对他的态度不同,有人感叹他若留在西方,必能成为顶尖学者;有人佩服他心系家国,不愿被环境束缚。 1945年日本投降后,钱伟长以“回国探亲”为名向导师提出请求,1946年夏,他真正踏上归途,消息传到国内,学术界反响热烈。 他在各类会议上常常直言不讳,主张科学研究必须服务国家需求,他的付出逐渐赢得广泛敬佩,许多学生把他当作楷模。 改革开放后,全国高等教育需要重建和改革,中科院力学所、华中工学院、安徽大学都希望他担任领导职务。 但钱伟长最终选择了上海工业大学,本以为这将是幸福的开端与美好的开始,但问题却随之出现。 当时有明确规定,大学校长的年龄不得超过六十岁,而他已年过古稀,组织部门在上报时附带说明了这一情况,本以为难以通过,然而邓小平明确作出决定:钱伟长的任命不受年龄限制。 邓小平之所以力排众议,是因为他清楚钱伟长的科研成就和教育抱负,也明白国家在发展过程中,必须依赖真正的人才,他强调要不拘一格用人,而钱伟长就是最典型的例子。 1983年,钱伟长正式上任,他主张学校要与社会紧密结合,学科之间要打破界限,教学与科研要互相促进,师生关系要更加平等。 他推行三学期制,提高学习效率;大规模调整专业设置,使之贴近社会需要;建立教师培训机制,让青年教师出国深造再回国服务,这些举措在全国开创先例,也迅速提升了学校的整体水平。 从道路走向到教学楼位置,从图书馆建设到宿舍安排,他都亲力亲为,在他的努力下,上海大学逐渐发展成为综合性大学。 钱伟长还推动成立艺术、音乐、影视等学院,力求培养多方面人才,他始终强调大学不应局限于单一学科,而要培养能够适应社会不同需求的学生。 担任校长期间,他从不领取工资,也不占用学校住房,把全部精力放在办学上,他坚持每年出席开学与毕业典礼,和学生合影从不缺席。 遇到突发情况,他也会立即调整安排,以保证师生不受影响,他常常告诫学生要自强不息,并亲笔书写“厚德载物,自强不息,为人民服务”,作为学校精神的核心。 无论是在国际学术舞台上,还是在国内的大学校园里,他都用行动证明了真正的人才没有界限,真正的奉献不会被年龄阻挡。 (主要信源:中国科技新闻网——“万能科学家”,钱伟长的人生不设限)