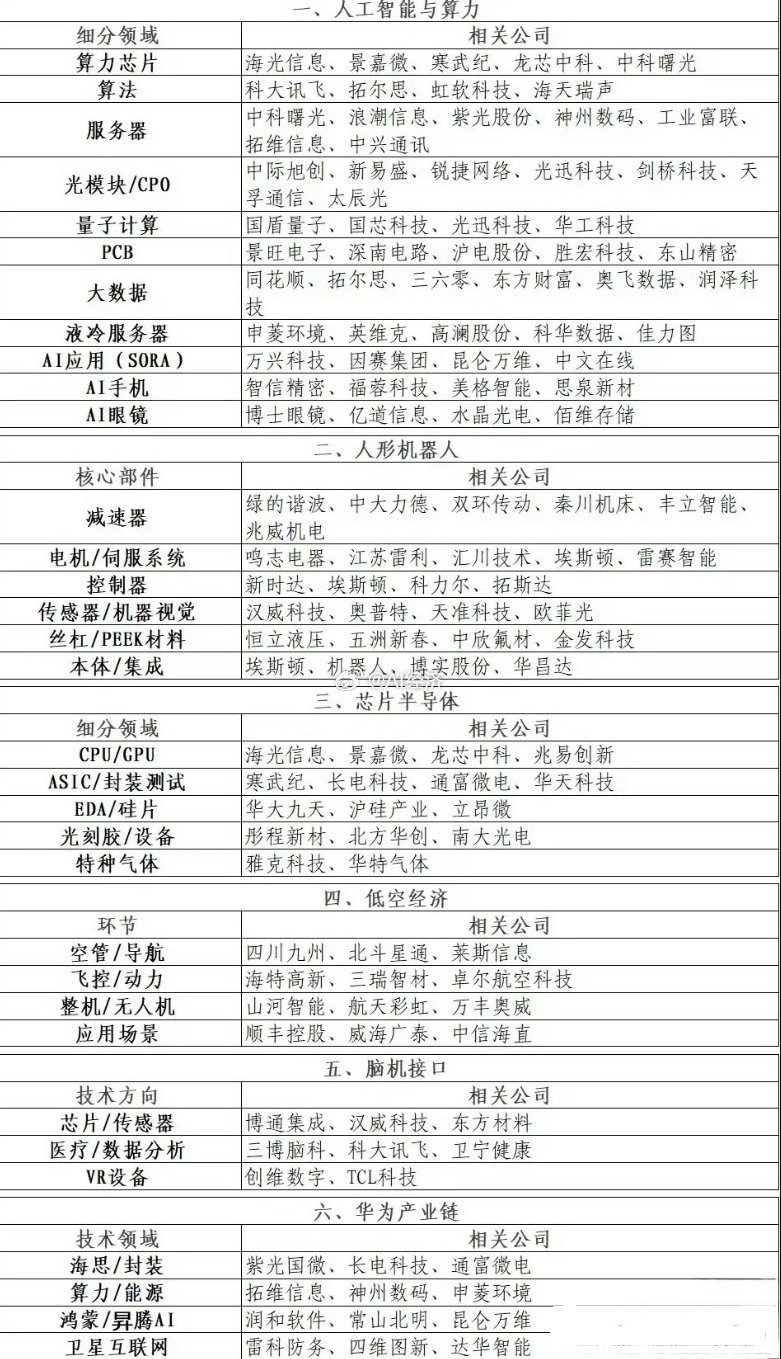

突然发现,中国正在进行一个“阳谋”,最大的历史机遇,可能就近在眼前! 大家发现没,今年以来,无论是资本市场的风向,还是政策方针,都在指向同一件事——AI+制造业,国家明确将人工智能列入国家战略,要让AI走向千行百业,AI的想象力并不局限于手机上,而是一片史无前例的机遇蓝海。 这不是什么藏着掖着的“阴谋”,而是光明正大的“阳谋”。国家层面推动人工智能与制造业深度融合,就是要让中国制造从“大”做到“强”。 咱们的制造业规模已经连续十五年稳居世界第一,工业增加值超过40万亿元,但这只是“量”的优势,现在要通过AI实现“质”的飞跃。 从中央到地方,政策密集落地,北京、深圳、武汉、苏州、重庆等地纷纷出台专项计划,有的聚焦算力基建,有的主攻智能汽车,有的深耕工业互联网,全国一盘棋,分工明确又互相协同。 这阵仗,明摆着是要举全国之力把AI塞进工厂、车间、生产线,让传统制造脱胎换骨。 你可能想问,为什么是制造业?因为这才是咱们的根和本。 实体经济占GDP近30%,是稳就业、促创新的压舱石。但过去,制造业依赖人工经验,效率低、成本高、响应慢,供应链动不动就“掉链子”。 现在好了,AI能把这些痛点逐个击破——北京一家企业用大模型排产,时间缩短75%;沈阳某工厂靠AI优化工艺,效率提升40%;空调厂用视觉质检,一台机器替掉8个人力,成本直降87.5%。 这些不是科幻故事,而是正在发生的现实。 更不用说那些智能工厂:全国已建成3万多家基础级、1200多家先进级、230余家卓越级智能工厂,覆盖八成以上制造业门类,研发周期平均缩短28.4%。 85座“灯塔工厂”闪耀全球,占总数45%,中国智能制造已悄然领先世界。 但我觉得,更让人热血沸腾的是,这场变革背后是一场“双向奔赴”。 AI需要制造业这片沃土——中国完备的产业链、超大规模市场和海量场景,是技术落地的最佳试验田;制造业也需要AI这把钥匙,打开高质量发展的大门。 从历史看,每一次工业革命都是生产系统的彻底重构:蒸汽机带来机械化,电力催生流水线,计算机实现数字化, 而AI正推动第四轮革命,让“人机料法环”这些要素从静态配置变成动态自组织,甚至能自主感知、协同决策、实时演化。 这意味着,工厂不再是冷冰冰的机器集合,而是一个活的智能生态系统。 劳动者不再是体力执行者,而是认知型决策者;机器从工具进化为“伙伴”,人机关系从“主从控制”变成“双向增强”。 这种变革,远比单一技术突破更深刻,它重构的是底层逻辑。 当然,也有人担心应用门槛高、数据孤岛多、决策过程像“黑箱”难追溯。 但政策与市场已在合力破局:国家设600亿人工智能基金,培育400多家专精特新企业,推动国产大模型登顶全球开源榜单; 地方通过税收优惠、场景开放、共性技术平台,降低中小企业用AI的成本和风险。 就连人才培养也盯紧了——不仅要科学家和工程师,还要数字素养企业家、模型工程师甚至数字产业工人。 这一切只为一个目标:让AI从“能用”变“好用”,从“单点试用”走向“规模化赋能”。 说到底,这场“阳谋”是中国迈向制造强国的必由之路。 它不靠霸权打压,不靠技术封锁,而是靠自身产业升级、技术融合和生态培育。 当别人还在争论AI会不会抢走工作的时候,我们已经把AI变成千行百业的“新同事”;当某些国家还在泛化安全概念时,我们已让AI在车间里拧螺丝、在产线上做质检、在供应链中优化调度。 这种脚踏实地、步步为营的策略,才是真正的大国智慧。 未来十年,是全球制造业格局重塑的关键期。 中国选择以AI为引擎,以制造为基座,以场景为战场,这场竞赛,我们输不起也不必输——因为咱们有市场、有政策、有决心,更有无数敢闯敢试的企业和劳动者。 作为普通人,我们能做什么? 保持关注、主动学习、拥抱变化。 这个时代从不辜负努力的人,更何况是一场国家领航的机遇浪潮。 参考资料:工信部:全力推进人工智能赋能新型工业化——腾讯网

CF

应该AI不是去人力化而是让人更有价值的事