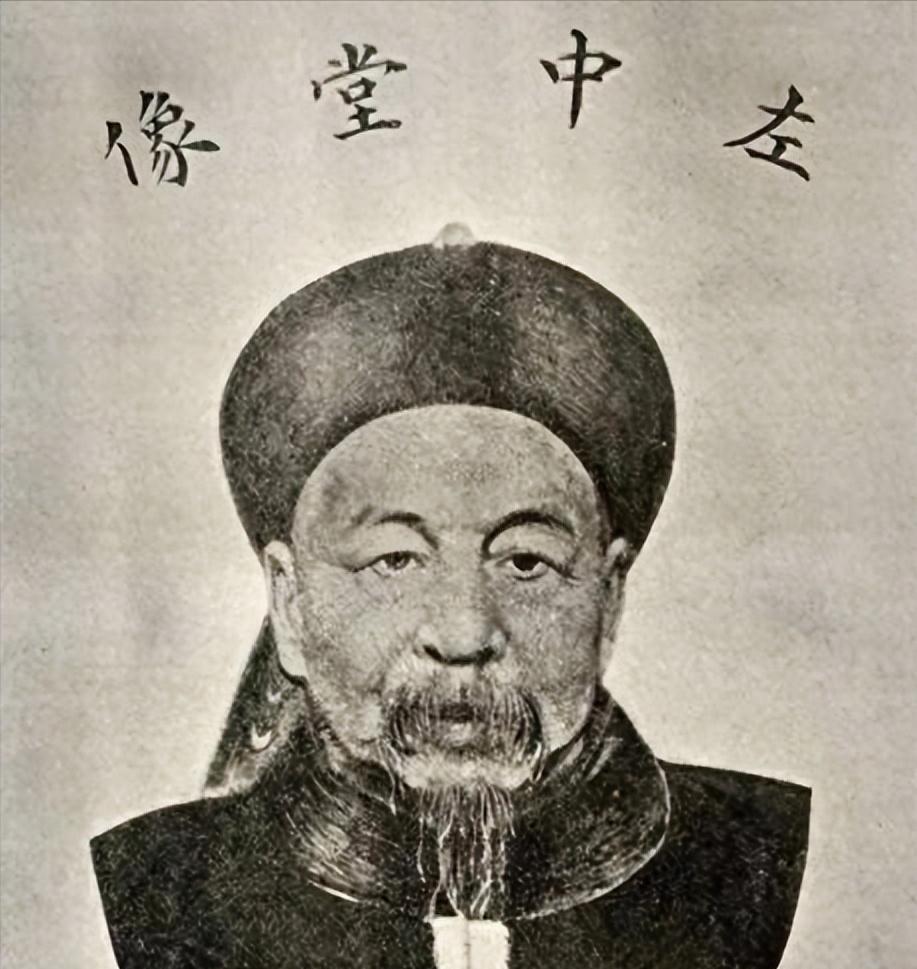

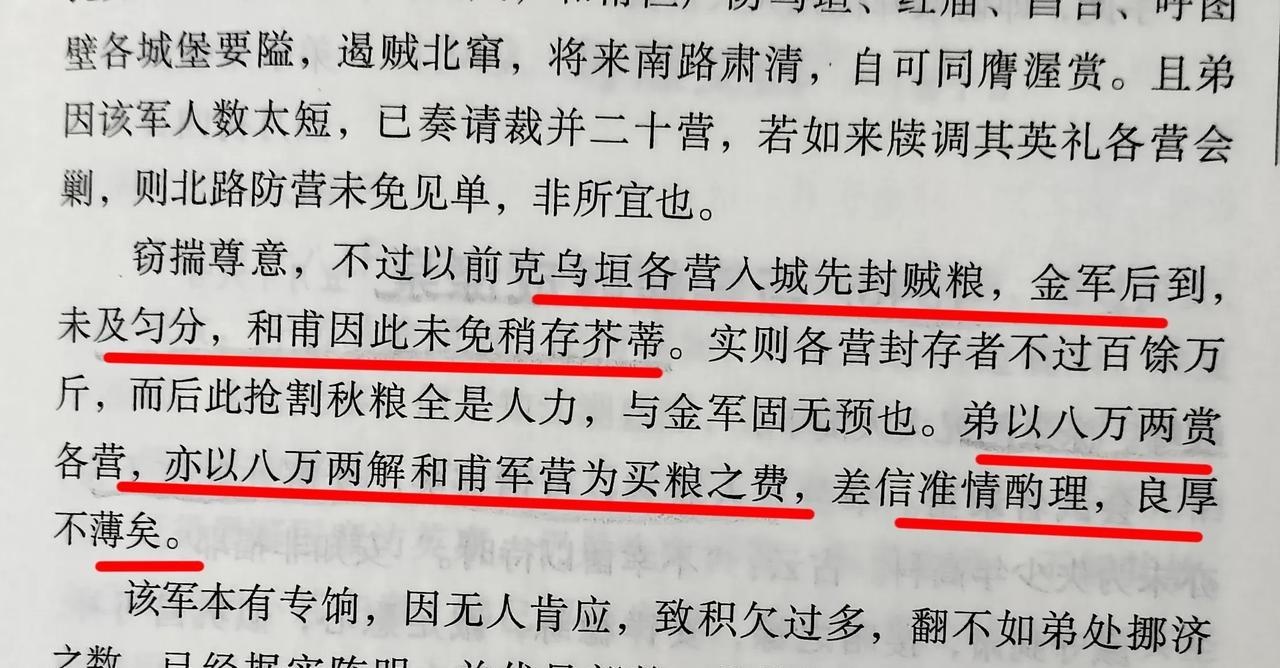

1863年,发妻周氏问左宗棠:你每个月的俸禄是多少?左公答:一年40000两白银。妻子吃了一惊,说:好啊你!一年40000两,你每月才给家用200两?这么抠门!说,这钱你都花哪儿了。[凝视] 左宗棠在家书中向家人解释,军中已经七个月没发饷了,他实在不忍心多寄,这位朝廷重臣,把绝大部分俸禄都用在了哪里?答案让人意想不到。 兰州城外,百姓饮水困难,左宗棠自掏腰包开凿挹清池,让城外居民终于有了清洁的水源,这个工程的所有费用,全部来自他的俸禄。 兰州城墙年久失修,左宗棠又捐出俸禄修补,碧浪湖旧址水患频发,他提议开挖疏浚,并率先捐出两万两白银,相当于他一整年的收入。 湖南发大水时,左宗棠捐出一万两赈灾,陕甘大旱,他又拿出一万两以工代赈,让灾民通过劳动获得收入,既解决了生计问题,又保全了他们的尊严。 安西的贫民没有羊种,无法发展畜牧业,左宗棠捐俸帮他们购买。皋兰的牧民遭遇雪灾,他又送去救济款。这些钱,都是从他那点俸禄里省出来的。 更让人感动的是他对文化教育的投入,左宗棠在多地开设书局,印刷廉价书籍让寒门子弟也能读书。书局经常亏损,缺口全靠他的俸禄填补。 兰山书院的学生没有膏火费,左宗棠每年都会补足,同乡的寒士要进京赶考却没有路费,他嘱咐儿子从自己的俸禄中拿出一千两分给他们。 有个叫安维峻的穷书生,左宗棠资助了他多年,直到他考中进士,部下刘典病故后,左宗棠从俸禄中拿出六千两处理后事,还负责赡养刘母。 那些找他谋职的人,即使被拒绝,只要生活困苦,左宗棠也会给些盘缠让他们回家,他常说:“我廉余不以肥家,有余辄随手散去。” 这种近乎苛刻的自律源于家族传统。左家世代“耕读传家”,以孝义和乐善好施闻名乡里,早在湘阴柳庄耕读时,左宗棠就常捐出家产赈灾,施粥施药救济难民。 他对自己的要求更是严苛,“非宴客不用海菜,穷冬犹衣缊袍”,即使不请客就不吃海鲜,大冬天还穿着破棉袄。他要与士卒同甘共苦。 左宗棠常教导子女:“从寒苦艰难中做起。”他认为给子孙留钱没有意义,“子孙强于我,留钱做什么;子孙不如我,留钱做什么。” 这种理念贯穿了他的一生,左宗棠去世后,遗产少得可怜,四个儿子每人只分得五千两银子。这对一个总督级别的高官来说,简直不可思议。 他的妻子周诒端是位知书达理的女性,著有《饰性斋诗集》,虽然史料中关于她的记载不多,但从左宗棠的家书可以看出,她默默支撑着这个清贫的家。 左宗棠曾在家书中提到,希望家人多历艰辛,这样才能真正成长,他不是不爱家人,而是把更大的爱给了国家和百姓。 在腐败成风的晚清官场,左宗棠的清廉显得格外珍贵,慈禧太后感佩他的品格,特意下旨十年内不准官员弹劾他。 左宗棠收复新疆的壮举世人皆知,但很少有人知道,为了筹措军费,他不仅捐出全部积蓄,还向外举债,朝廷欠他的款项,直到他去世都没能还清。 有人说左宗棠太傻,明明可以让家人过上富裕的生活,却选择了清贫,但正是这种“傻”,让他在历史上留下了清白的名声。 今天的我们生活在和平年代,不需要像左宗棠那样倾家荡产报效国家,但他那种先公后私、清正廉洁的精神,依然值得我们学习和思考。 如果你是左宗棠的家人,面对这样一个把大部分收入都用于公益的丈夫或父亲,你会理解他吗?如果你处在左宗棠的位置,手握重权俸禄丰厚,你会做出怎样的选择?欢迎在评论区分享你的看法。 信源: 中国纪检监察报《左宗棠之妻——历史上的贤内助》