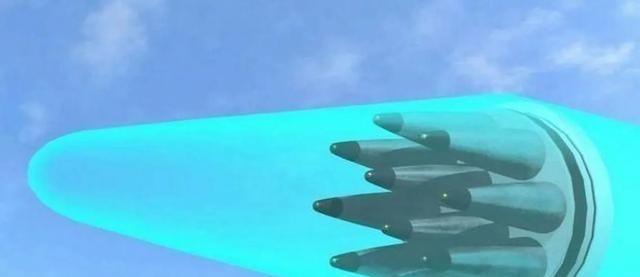

中国之所以跳过“东风-51”而直接公开“东风-61”,不是东风51研发失败,也不是51杀伤力太大,不宜展示,可能是这四个因素:导弹技术大跨越是跳过东风-51的关键,东风-61用上高超音速滑翔体,速度超20马赫,能在飞行中变轨,像游龙一样绕过防空网,拦截率低到15%以下。 中国导弹命名并非简单数字递增,而是根据战略需求和性能层级来定。东风系列从上世纪50年代起步,初期仿制苏联技术,如东风-1和东风-2,射程有限,主要用于近中程打击。进入80年代,固体燃料技术逐步成熟,东风-31问世,射程达8000公里以上,能携带单弹头或分导弹头,提升机动性。 东风-41于2019年服役,射程12000到15000公里,采用三级固体推进,支持公路机动发射,成为火箭军主力。但国际形势复杂,美国加强亚太反导部署,中国需加速迭代,以维持平衡。东风-61在2025年9月3日阅兵亮相,标志新一代洲际导弹入列,射程据推测超15000公里,覆盖全球目标。这种跳级并非意外,而是技术积累的结果,早年东风-6项目因需求变化而消失,导致序列调整。 技术大跨越是跳过东风-51的核心原因。东风-61整合高超音速滑翔技术,助推阶段后弹体进入大气层边缘,速度可达20马赫以上,每秒飞行约7公里。滑翔体能多次变轨,轨迹不固定,类似于机动飞行,极大降低被拦截概率,分析显示拦截率不足15%。 这不同于传统弹道导弹的抛物线路径,东风-61采用乘波体设计,耐高温材料承受摩擦热,精度控制在百米级。固体燃料三级发动机让准备时间缩短至15到20分钟,公路机动部署更灵活。相比东风-41,东风-61在射程和突防上全面升级,载荷增加,能携带8到12个分导弹头,每个弹头独立制导。研发中,中国借鉴高超音速风洞测试,模拟9马赫环境,确保可靠性。这种跨越式进步源于材料科学和推进系统的突破,直接瞄准全球反导盲区,建立进攻优势。 威慑策略调整也推动这一选择。过去中国核政策强调最小威慑,互相确保摧毁,现在转向更可靠的灵活打击。东风-61的多弹头配置支持饱和攻击,混入诱饵弹头迷惑雷达,增加对手判断难度。模块化设计允许弹头更换,既可核载荷,也支持常规打击,符合不首先使用核武承诺。这种真假混淆战术适应现代战场,为外交谈判留空间。 东风-61定位非核载体为主,避免战略误判,同时强化常规精确能力。在阅兵中完整展示,体现技术自信,但不强调威胁,平衡实力宣示与冲突回避。火箭军装备后,部署更机动,响应更快,提升整体核力量可靠度。相比俄罗斯RS-24或美国民兵-3,东风-61在突防上占优,增强对亚太部署的应对。 命名逻辑的内在变化是另一个因素。东风系列编号按战略层次梯队划分,不是线性累加。东风-6早在上世纪消失后,序列空缺,东风-61直接上位,体现代际进步。西方曾猜测东风-45或东风-51作为东风-41继任,但中国一步到位,反映固体燃料和再入技术大跃进。东风-51可能因项目并行调整,或保密需要未公开,直接融入东风-61框架。 这种跳过并非失败,而是优化资源,避免中间过渡型号。军工风格讲究小步快跑,但关键领域允许大跨越,确保装备一代研制一代。东风-61的命名突出其高于东风-41的层级,射程达18000公里以上,精度圆概率误差100米内,代表中国战略导弹最高水平。 国际政治考量进一步促成这一决定。全球军备竞赛激烈,中国需在展示肌肉与不刺激间找平衡。东风-61在抗战胜利80周年阅兵首秀,速度35马赫,每秒12公里,指向远程目标,却强调常规属性,减少误读。 西方媒体反应强烈,美方确认后分析其影响,对美日台部署构成挑战。军方报告显示,东风-61用人工智能辅助情报监视,定位核潜艇基地更准,但中国核政策稳健,维持最小威慑。未来发展注重智能协同,与无人机网络联动,形成立体框架。这种选择体现战略智慧,不是为比拼而比,而是构建无懈可击威慑网。相比美国哨兵导弹计划,东风-61的机动性更强,生存能力高,推动全球核平衡。 东风-61的服役标志中国核力量现代化新阶段。火箭军从数百枚弹头增长,强调多样化,三位一体体系完善。东风-61与巨浪-3、惊雷-1互补,陆海空基覆盖全面,提升二次打击能力。国际格局中,它强化区域稳定,挑战现有部署,却保持防御姿态。军工创新持续,预研下一代型号,确保长期优势。中国导弹发展从仿制到领先,见证国防科技进步。