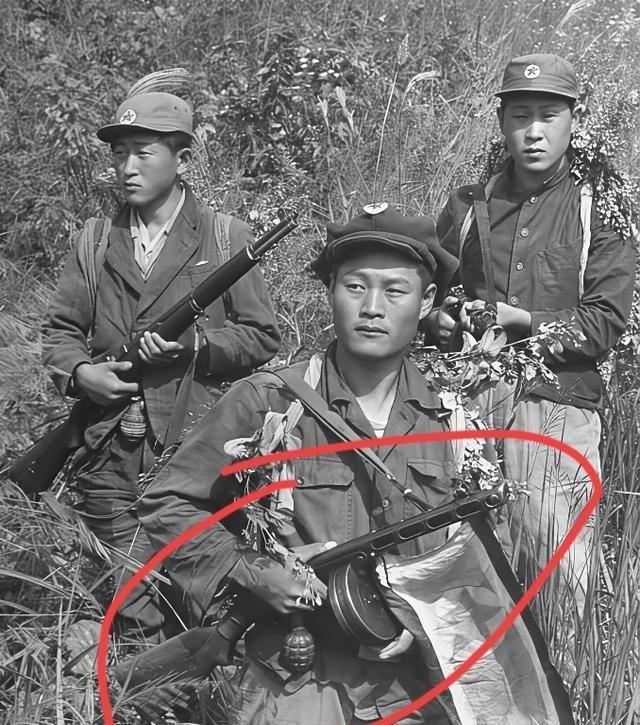

根据越南的解密资料,越军在老山前线的伤亡数据终于曝光了。一位参战的越南将领回忆,仅在炮击谅山时,半小时内就有上万发炮弹倾泻在越军阵地,每平方米就有3枚炮弹,精锐的3师几乎全军覆没。 1979年,我们教训完越南撤兵回国,是想告诉他们,别在边境搞小动作,安分点过日子。可当时的越南,刚打跑了美国,又入侵了柬埔寨,号称“世界第三军事强国”,自信心膨胀到了极点。他们觉得中国不敢打持久战,于是变本加厉,不断蚕食我国领土,炮击边境村庄,甚至把老山主峰变成了他们前沿的军事要塞。 老山这地方,海拔1400多米,在地图上不起眼,但谁控制了它,谁就掌握了方圆几十公里的制高点,大炮架上去,我们麻栗坡县城和通往腹地的公路都将暴露在越军的炮口之下。这已经不是边境摩擦了,这是把刀子顶在了我们的咽喉上。 对于刚刚开启改革开放,需要一个绝对稳定发展环境的中国来说,这口气,咽不下去,也绝不能咽。 于是,从1984年4月起,一场以收复老山为核心的边境冲突再次爆发。与1979年不同,这次我们不再深入越南腹地,而是采取“轮战”的方式,各大军区轮番上阵,把老山前线当成了一个实战练兵场。 越南人怎么也想不通,他们在丛林里跟美国人周旋了十几年都没怕过,怎么就在老山这个小地方栽了这么大的跟头。原因很简单:他们面对的是一支把炮兵玩到极致的中国军队。 曾任越军第二军区副司令的阮德辉少将后来回忆,整个老山战役期间,中国军队向狭小的战场上倾泻了超过200万发炮弹。战斗最激烈的时候,一些高地上的植被全被炸光,山体露出白色的岩石,这些岩石又被炮弹炸成粉末,整个山头白茫茫一片。因此,越南老兵给这些高地起了个外号,叫“世纪石灰窑”。 这跟当年谅山的打法如出一辙,先用绝对优势的炮火把阵地犁一遍,把你的工事、暗堡、交通壕全部摧毁,然后再让步兵上去清场。这种简单粗暴却极其有效的“大炮兵主义”,让习惯了丛林游击的越军完全无法适应。他们的步兵战术再灵活,在铺天盖地的炮火面前,也只是血肉之躯。 一名叫阮春德的越南老兵回忆,当时他在356师服役,亲眼看到一些高地被炮弹炸成了荒山,树木和草丛荡然无存。他和战友晚上摸黑上去收尸,发现很多尸体都混在岩石和泥土里,根本分不清。另一位叫张文斗的老兵,在1984年4月28日解放军收复老山主峰那天,被一发炮弹炸断了右腿,他只记得“阵亡的战友全都是被炮火打死的,中国军队的炮兵很厉害。” 那么,越军到底在老山死了多少人?这个问题,越南官方一直讳莫如深。直到近年,一些参战将领的回忆录和解密资料才透露了冰山一角。 根据阮德辉少将的说法,在整个渭川前线,越军有近5000名干部战士牺牲,9000余人负伤。 这个数字听起来已经很惊人,但很多研究者认为,这依然是严重缩水后的版本。 其中最惨烈的一天,是1984年7月12日。当天,越军调集了6个团的兵力,向我军刚刚占领的阵地发动疯狂反扑,企图夺回老山。我军炮兵早已严阵以待,上百门大口径火炮对准了越军的集结地和进攻路线,进行了毁灭性的炮火覆盖。 战斗从凌晨持续到深夜,越军的冲锋一次次被打退,阵地前尸横遍野。阮德辉在他的回忆录里提到,这一天越军“有600多名士兵丧生”。然而,根据我方战史和交叉印证的资料,当天越军的伤亡人数超过3000人,其中阵亡人数可能高达1500人。 仅仅一天之内,越军一个加强团就被彻底打残,这才是真正意义上的“几乎全军覆没”。 这场被称为“7.12大捷”的战斗,彻底打断了越军反扑的脊梁,也让他们领教了什么是现代化的立体战争。血淋淋的数字背后,是一个国家对其邻国实力和决心的严重误判。 战争的残酷,不只体现在伤亡数字上,更体现在每一个士兵的日常里。老山前线的战士们,长年生活在一种叫“猫耳洞”的掩体里。那是在山体上挖出的小洞,空间狭小,阴暗潮湿,夏天闷热如蒸笼,蚊虫肆虐,冬天又阴冷刺骨。战士们在里面一待就是几个月,吃喝拉撒全在洞里,唯一的慰藉就是通过电话线和后方联系。 就是在这样极限的环境下,我们的战士守住了每一寸阵地。他们不仅要忍受恶劣的自然环境,还要时刻提防越军的冷枪冷炮和特工偷袭。许多年轻的生命,就永远定格在了那片南疆的红土地上。 这场持续近十年的边境轮战,代价是沉重的,但意义却无比深远。 它彻底打消了越南对中国领土的野心,为我国南方边境换来了几十年的和平稳定。更重要的是,它成为了解放军现代化建设的“磨刀石”,数万官兵通过轮战获得了宝贵的实战经验,为我军从一支“骡马化”的陆军向现代化合成军队转型,提供了最直接的催化剂。 如今,麻栗坡烈士陵园里,长眠着960位为国捐躯的英烈,他们中的许多人,牺牲时还不到20岁。而河对岸的越南,也在渭川县为他们数千名阵亡士兵修建了陵园。战争早已结束,但历史的教训不应被遗忘。

评论列表