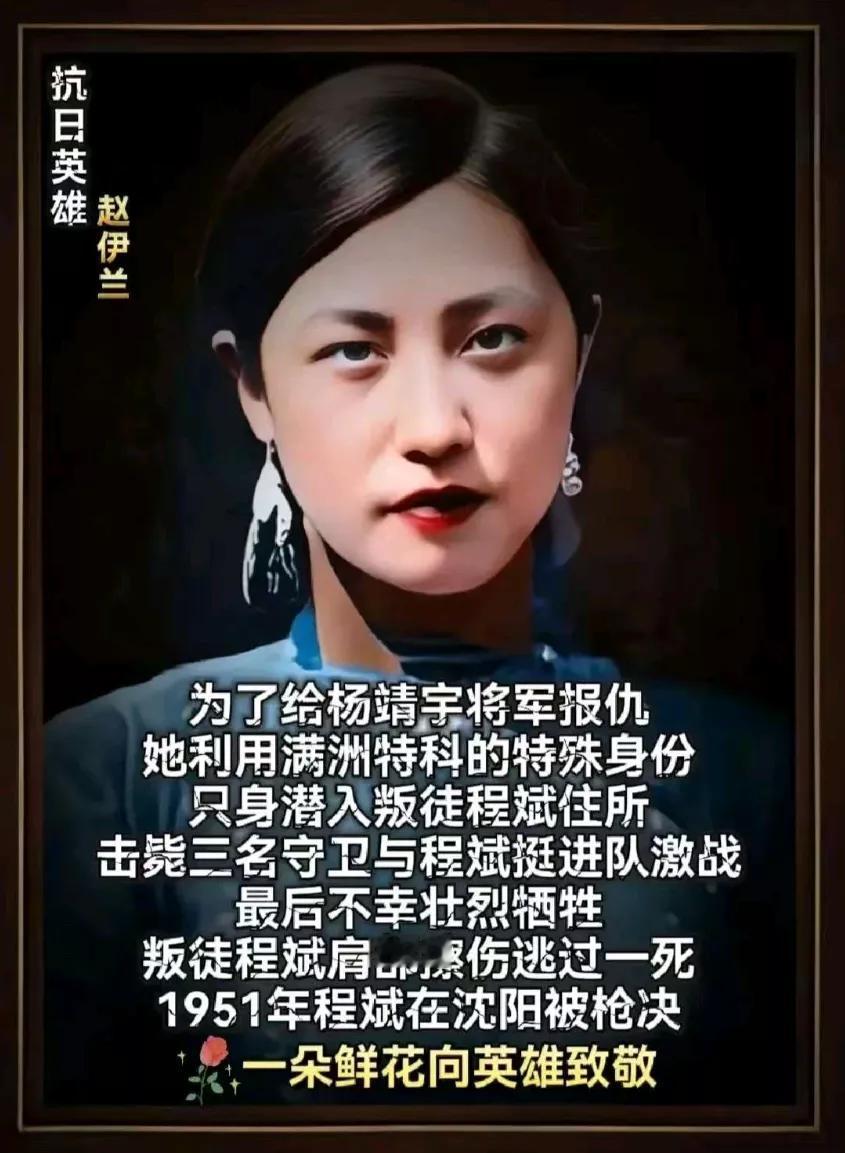

抗日英雄赵伊兰,为了给杨靖宇将军报仇,她利用满洲特科的特殊身份,只身潜入叛徒程斌住所,击毙三名守卫,与程斌挺进队激战,最后不幸壮烈牺牲。 很多人可能对“程斌”这个名字没那么熟悉,但只要提一件事,就知道这个叛徒有多可恨——他曾是杨靖宇最信任的部下,一手带出来的东北抗联第一军第一师师长。杨靖宇在长白山密林中坚持游击战时,粮食、弹药、密营位置,这些能让队伍活下去的核心机密,程斌全知道。1938年他带着100多人叛变,直接把抗联的70多个密营端了个干净,还组建了“程斌挺进队”,专门跟着日军追剿杨靖宇。 赵伊兰可不是天生就会拿枪的姑娘。她原本是吉林通化一个书香门第的女儿,父亲是教国文的先生,母亲教她绣花时总念叨“女子要端庄”。1931年“九一八事变”爆发,日军占领通化,父亲因为拒绝在学堂教日语,被日军活活打死。那天,17岁的赵伊兰躲在柴房里,透过缝隙看到日军的刺刀沾满父亲的鲜血,她攥紧拳头在心里发誓:“这辈子一定要把日本人赶出中国,为父亲报仇。” 家破人亡后,她揣着父亲藏的一把旧手枪扒火车跑到哈尔滨,找到中共地下组织“满洲特科”。负责人看她细胳膊瘦腿,问她怕不怕死,她攥着磨掉线的枪套说不怕死就怕报不了仇。从此,这个教书先生的女儿白天在洋行当打字员,穿旗袍涂指甲扮闺秀,晚上揣情报钻巷子、翻墙头。 赵伊兰对杨靖宇的敬重,始于1936年那个雪夜。她奉命给抗联送药品,在密林里迷了路。月光下,一个穿着补丁棉衣的身影正在给战士分干粮——那是杨靖宇,把最后半块玉米饼掰成二十份,自己只舔了舔手指上的碎渣。杨靖宇指着远处被烧毁的村庄对她说:“小赵,咱们打仗不是为个人报仇。你父亲死得惨,可日本人在中国杀了多少人?咱们得让千千万万个父亲不用再被逼着教日语,让千千万万个女儿不用再躲柴房。” 1940年2月,叛徒程斌带队把弹尽粮绝的杨靖宇围在三道崴子。赵伊兰在电台前译到将军死讯时,铅笔尖戳穿电报纸,血滴晕在“杨靖宇”三个字上。她把自己关在柴房三天,出来时眼睛红得像炭火——她要为杨靖宇报仇。 复仇计划代号“寒锋”,她盯了程斌大半年,摸清他当上伪满警察大队长后,住长春西广场小洋楼,每晚喝半斤烧刀子,睡觉枪放枕边,门口六个守卫半夜三点换岗。1941年元旦夜,零下30度,赵伊兰把母亲留下的梅花帕缝进衬衣,踩着半尺厚积雪摸到程斌住所。 她假称送醒酒汤骗开门,击毙三名守卫。程斌光膀子冲出来,看见她瞬间烟枪都掉了。赵伊兰扑上去时,用祖传银簪狠扎进他脖子。枪声惊动整个挺进队,赵伊兰退到院中石榴树下,两把盒子炮左右开弓。子弹打光后,她身中七弹,最后拉响手榴弹,没给叛徒留活捉的机会。 程斌虽侥幸逃生,但肩伤让他行踪暴露,1951年镇反时被群众举报,公审后枪决于沈阳。赵伊兰用生命撕开叛徒集团的防护网,让程斌之流从此惶惶不可终日。 有人说赵伊兰的复仇太过个人英雄主义,但别忘了,她代表的是千千万万被背叛、被伤害的普通人。当国家危难时,正是这样的“小人物”撑起了民族脊梁,他们用生命回答了一个问题:“当国家需要时,一个普通人能有多勇敢?” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表