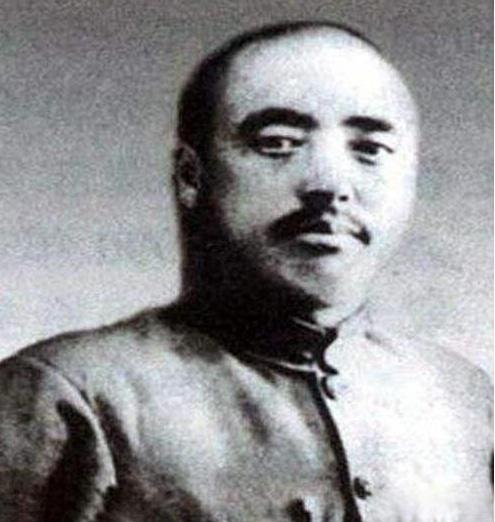

1949年,原79军军长被俘虏后决定自尽,但想到自己那20岁的妻子,他这个满脸麻子、身材矮小的男人,立刻放下了手中的枪。入了功德林后,他最忌讳就是别人提及“麻”字。 1990年深秋,89岁的方靖躺在病床上,手里攥着一张泛黄的老照片,那是1948年他与20岁妻子的新婚合影。 照片里的他穿着笔挺的将军服,脸上的麻子被精心修饰过,却仍难掩局促;妻子依偎在他身边,笑容明媚。 此刻的他,正逐字修改《荆门战役被俘记》的手稿,钢笔尖在“放下手枪”那段文字上反复停顿,仿佛又回到了1949年那个决定命运的瞬间。 方靖成为国民党中将后,每次拍照都会特意要求摄影师“修掉些麻子”。这份对外貌的敏感,源于童年在上海的屈辱。 10岁时,他随家人迁居上海,因一口江苏乡音和满脸麻子,被同学起绰号“麻疙瘩”,甚至有人故意把芝麻撒在他桌上,笑着说“跟你脸很配”。 这份屈辱让他养成了“不服输”的性格,从武卫军宪兵到黄埔军校学员,他拼尽全力往上爬,就是想让那些嘲笑他的人“高看一眼”。 成为79军军长后,方靖的“倔强”更是出了名。荆门战役前,蒋介石亲自召见他,承诺“守住防线就升你为兵团司令”。他拍着胸脯保证“人在阵地在”,却没料到解放军的攻势如此猛烈。 战败被俘时,他第一反应是自尽,不是怕受辱,而是怕“没脸见人”,直到想起新婚不久的妻子,那个总温柔地说“麻子很可爱”的姑娘,他才放下了枪。 后来在功德林,有人问他“当时怕不怕”,他坦言:“怕的不是死,是让她变成寡妇,怕她被人戳脊梁骨。” 走进功德林的第一天,方靖就给自己定了“三不原则”:不主动与人搭话、不提及过去的军衔、不讨论外貌。可越是回避,敏感就越容易被触发。 有次劳动时,一位战犯随口说“这麻袋上的麻点真多”,方靖当场就红了眼,扔下麻袋转身就走,任凭管理员怎么劝都不肯回来。 直到晚上,黄维拿着一个苹果找到他,说:“我以前也总被人说‘死板’,后来才明白,别人怎么看不重要,自己活得踏实才重要。” 黄维的话像一剂良药,慢慢抚平了方靖的敏感。他开始尝试接受改造,跟着大家一起学习、劳动,甚至主动帮管理员整理资料。 有次整理抗日史料时,他发现一份关于淞沪会战的记录有错误,连夜写信给档案馆核实,还附上了自己的亲历细节。 管理员看后很感动,特意给他申请了“特殊待遇”,允许他每月给妻子写一封信。当收到妻子“我等你回家”的回信时,这个曾经的将军,在被窝里偷偷哭了很久。 这份暖意,成了方靖改造的动力。他不再回避过去,甚至主动在小组讨论中反思“打内战的错误”,还把自己珍藏的军事书籍捐给管理所。 1966年特赦时,管理员握着他的手说:“你变了,从里到外都变了。”他笑着回答:“不是我变了,是你们让我明白,人不管犯过什么错,都有重新开始的机会。” 特赦后,方靖被安排到政协写文史资料,这份工作让他找回了“价值感”。他写史料有个“怪习惯”:每次动笔前,都会先给妻子打个电话,说“今天要写哪段历史了”。 妻子总调侃他“像个小学生交作业”,他却认真地说:“这些事不能写错,要对后人负责,也要对你负责——让你知道,你等的人不是个只会打仗的粗人。” 为了还原历史真相,方靖跑遍了全国多地。1978年,他听说一位参加过淞沪会战的老兵住在杭州,立刻坐火车赶过去。 老兵瘫痪在床,说话含糊不清,他就趴在床边听,一字一句记,还帮老兵擦身、喂饭,待了整整一个星期。 有人说他“没必要这么拼”,他却反驳:“每一个细节都可能改变历史的解读,我不能偷懒。”晚年的方靖,不仅写史料,还常去学校给孩子们讲历史。 他从不讲自己的“光荣事迹”,只讲抗日将士的牺牲、普通百姓的苦难。有个孩子问他“您后悔吗”,他摸着孩子的头说:“后悔打内战,后悔让那么多人失去家人,但不后悔现在做的事; 把历史写下来,就是为了让你们不再经历战争。” 1990年,方靖在病床上完成了最后一篇手稿。临终前,他把妻子叫到身边,说:“把我的手稿捐给国家,把我的骨灰撒在淞沪会战的战场上,我想陪着那些牺牲的弟兄。” 如今,他的手稿被珍藏在国家档案馆,成为研究近代历史的重要资料; 而他的故事,也被收录进中小学教材,告诉孩子们:人生没有永远的黑暗,只要心怀善意与责任,就能在岁月中找到属于自己的光明。 主要信源:(黄埔军校同学会网——方靖;黄埔军校同学会主编——《黄埔师生与抗日战争》;陈予欢编著——《黄埔军校将帅录》)