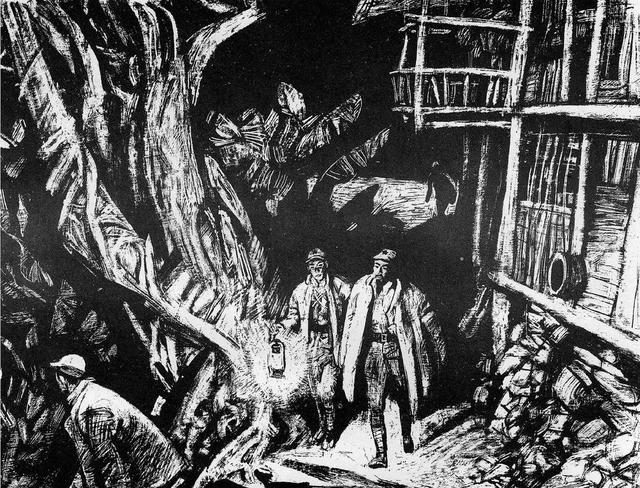

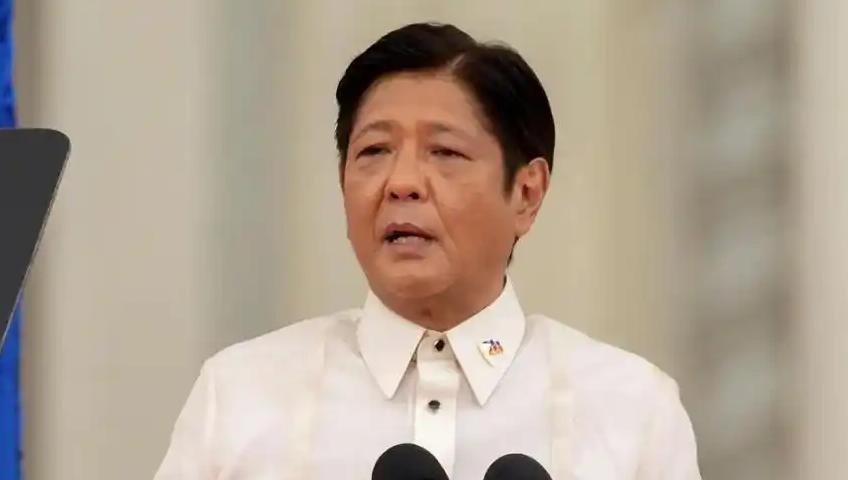

1959年,有“贵州王”之称的王家烈来到北京参加会议。毛主席见到王家烈后,便笑着问道:“王先生,你在贵州见过钟赤兵吗?”从毛主席口中听到钟赤兵三个字后,本来一脸笑容的王家烈瞬间收敛了笑容,脸色变得异常难看,沉默了片刻口艰难开口:“见过,只是……”“见过就好。”钟赤兵到底是谁?贵州王王家烈和钟赤兵有什么关系?毛主席为何如此关注? 1935年初,中央红军的日子,那叫一个难。前面是天险,后面是几十万追兵,蒋介石放话了,要让红军变成“石达开第二”。可以说,每一步都踩在刀尖上。 就在这生死关头,毛主席力挽狂狂澜,主张放弃原定计划,转兵向敌人力量薄弱的贵州挺进。这才有了后来的遵义会议,我党历史上最伟大的转折。用毛主席后来的话说,“真正懂得独立自主是从遵义会议开始的”。 遵义会议后,红军要甩开追兵,必须打一场硬仗,重新占据主动权。目标,就是黔北的咽喉——娄山关。 娄山关这地方,一夫当关万夫莫开,谁先占了制高点,谁就赢了一大半。当时镇守贵州的,正是王家烈。他的部队虽然战斗力不算顶尖,但毕竟是地头蛇,占着地利。 红三军团军团长彭德怀接到的命令是:“消灭娄山关黔敌,夺取遵义!” 一场惊心动魄的赛跑就此展开。彭老总后来回忆,当时王家烈的部队早上八九点就从遵义出发了,而红军接到命令已经是上午十一 点。什么叫十万火急?这就是。红军战士们几乎是武装越野跑,玩了命地往山上冲。 “我先头部队到娄山关分水线时,王家烈部队只隔两三百米”。 要是让王家烈的兵先上了山头,机枪一架,后果不堪设想。 但红军,硬是快了这么一步。 打头阵的,是红三军团的红十团。团参谋长,就是咱们今天故事的主角——钟赤兵。 这位后来被称为“独腿将军”的猛将,当时正值壮年,作战勇猛,是彭老总手下的一员虎将。 战斗打得异常惨烈。子弹像蝗虫一样飞,红军战士们端着刺刀就往上冲。钟赤兵身先士卒,带着部队跟敌人绞杀在一起。激战中,一颗子弹呼啸而来,正中他的右腿,瞬间骨头和肉都炸开了,整条小腿只剩下一点皮肉连着。 剧痛之下,他当场就昏死过去。 这一仗,就是载入史册的娄山关大捷。红军五天之内,连克桐梓、娄山关、遵义,歼灭了王家烈八个团和吴奇伟两个师,俘虏三千多人,是长征以来最大的一次胜利。毛主席策马登上娄山关,留下了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的千古名句。 胜利的背后,是无数的牺牲。钟赤兵这样的重伤员,根本没法跟着大部队继续急行军。当时的情况万分紧急,红军要马上转移,继续上演“四渡赤水”的军事神话。 怎么办?只能把他托付给当地的老乡,藏在山里养伤。 红军主力一走,王家烈的部队就卷土重来。很快,他们就搜到了钟赤兵。 这下,人落到了死对头王家烈的手里。 抓到了一个红军的高级指挥官,王家烈的手下都觉得是大功一件,纷纷请示怎么“处置”。在那个年代,“处置”的意思,大家都懂。 但王家烈犹豫了。 咱们得说句公道话,王家烈这个人很复杂。他是个旧军阀,有地盘意识,跟蒋介石也是面和心不和。他跟红军打,很大程度上是为了保住自己的地盘。 当他看到钟赤兵的伤势,听说了他在娄山关的悍不畏死,心里恐怕是五味杂陈。一方面,这是敌人;另一方面,这也是条好汉。更重要的是,王家烈得给自己留条后路。他看出来了,红军这支队伍,虽然眼下困难,但那股子精气神,非同一般。今天你杀了他的将领,万一哪天风水轮流转呢? 于是,王家烈做了一个让所有人都大跌眼镜的决定:不杀,还要给他治伤。 他找来最好的医生,给钟赤兵治腿。虽然最后那条腿还是没保住,被截掉了,但命是救下来了。后来,通过我党地下组织的营救和王家烈本人的默许,钟赤兵奇迹般地逃出生天,拄着拐杖,一路乞讨,历经千辛万苦,最终找到了部队。 这段经历,成了钟赤兵传奇人生的一部分,也成了他和王家烈之间一段说不清道不明的“旧事”。 再回到1959年那个会议现场。 当毛主席笑着问出“王先生,你在贵州见过钟赤兵吗?”的时候,王家烈为什么会脸色大变? 因为他心里清楚,主席这一问,分量太重了。 首先,这是敲打。 提醒他,别忘了,你我曾经是战场上的对手。你在贵州做过的那些事,我们都记着呢。娄山关的枪声,仿佛就在昨天。 其次,这是点拨。 主席没问别人,偏偏问一个你抓过、又放过的红军将领。这是在告诉王家烈:“你当年留了一线,我们是知道的。你虽然和我们打过仗,但你和那些双手沾满共产党人鲜血的顽固分子,还是有区别的。” 最后,这是胸怀。 “见过就好”,这四个字,举重若轻。意思是,过去的事,就让它过去吧。你见过他,他现在也很好,我们共产党人不会揪着历史旧账不放。只要你现在跟我们一条心,咱们就是同志。 这就是毛主席的过人之处。他不仅仅是一位军事家、战略家,更是一位懂得人心的语言大师。