公众的认知中国的发展脉络是线性的:黄帝-尧-舜-禹-夏-商-周,然而考古发现并非如此。经过对于传说中的尧都-陶寺遗址(龙山文化的一部分,距今4000年,在今山西省临汾)贵族人骨进行鉴定,更接近于当代藏族人。对于陶寺平民墓鉴定,证实仍然是仰韶-龙山一脉的O系,与当代北方汉族接近。这也说明了,陶寺遗址文化是藏缅人群从西北而来,东进,占领了晋南,带去了羊、马、铜刀,利用自身军事优势(掌握了青铜兵器铸造),成为陶寺的统治者,而陶寺的下层农民则是本地人,以种粟、黑陶技术为特点。

那中华传说中的尧帝是不是藏缅人呢?看上去是极有可能的。这样的一个考古结果,可能当代人很难接受,因为线性、静止发展历史观已经根深蒂固。突然听到中华历史也在战争-征服-混血-融合中发展,就会很难接受。

这并不是孤例,而是普遍性。比如商朝在武丁时期迁都殷墟后,突然出现了不同配方、技术更高的青铜兵器,马车、战车,同时殷墟贵族墓出现了Q系、C系等北方草原成份,说明殷墟上层贵族混入北方草原成分,但殷墟的平民层仍然是O系本地人。

周人来自于西北,有西部羌人基因,却自称“夏后氏”,把夏嫁接到本族群,其实是文化嫁接,而非真的和夏人有血缘关系。

历史上的许多文明并不是胜利者创造的,是失败者创造的,但胜利者军事胜利后,吸收了这些文化、技术为己用,后人就以为是胜利者创造的,但其实并不是。

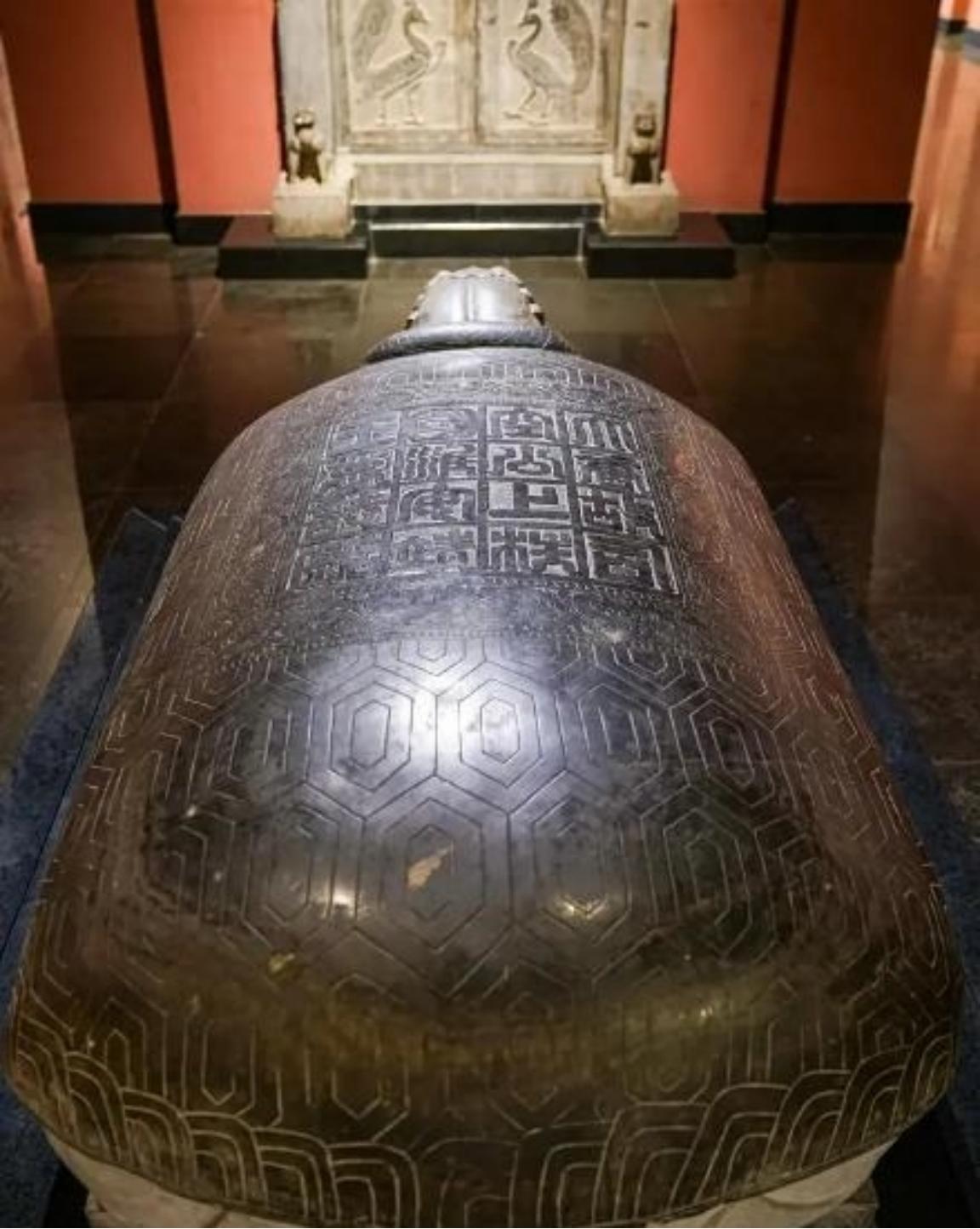

比如二里头人创造性地发明了青铜容器(将外来的青铜铸造技术与本土的陶器结合起来,突破性地创造了青铜容器),但后来被商人击败,商人继承了二里头人的技术,并进一步发展成了大型青铜礼器。二里头人是一个由中原本地人、西北藏羌人、苗瑶人、东夷人等多个集团混合的文明,商人则是东夷集团和北方草原人混合的集团。

考古证实了任何文明都是相互交流、碰撞而进步,不存在静态社会产生突破性技术的可能性。

中华文明也是内部及外部多个文明不停碰撞而进步的,每一次改朝换代都伴随着外来上层或边缘势力的注入,但基层人口、农业生产自5000-7000年前的仰韶文化一直没有变。中华文化不是线性接班,而是不断的“拼班”而成。

商周史话

夏周同源,谈什么嫁接

凡客

人类诞生在东亚,分南北两族。西来说是服务于欧洲中心论和白人中心论的,只鳞片爪就向向西来说靠拢,从没考虑尧出于三阿之南(曲阜)这句话。也没考虑过大洪水。