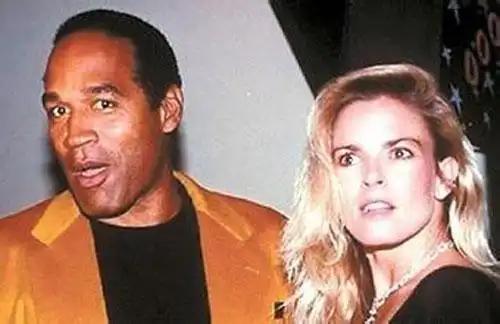

1994年,美国发生了著名的辛普森杀妻案。所有的证据都证明,辛普森就是凶手,可就是对他定不了罪,这是为什么呢? 辛普森案之所以成为美国司法史上的标志性案件,不仅因为它涉及名人、暴力、家庭问题,更因为它在法律程序、种族问题、媒体影响等多个层面产生了深远影响。 案件的审理过程就像一面放大镜,把美国社会的矛盾和制度的漏洞暴露得一清二楚。首先来看证据层面,洛杉矶警方在案发现场提取了大量物证,包括辛普森的血迹、手套、袜子以及他车上的痕迹。 这些证据在技术上确实指向了他。问题出现在证据的采集和保存过程——警方在操作中存在程序瑕疵,比如没有及时更换手套、操作人员之间没有标准交接流程、部分样本保存不当,甚至有证据被怀疑遭到人为污染。 尽管这些问题不足以完全推翻证据的有效性,但在辩方律师的操作下,它们被放大为“合理怀疑”的核心。 辛普森的辩护团队被称为“梦之队”,汇集了当时美国最顶尖的一批刑事辩护律师。他们的策略并不是单纯证明辛普森无罪,而是集中火力攻击警方的执法程序和证据的可信度。 特别是针对负责初期调查的洛杉矶警官马克·福尔曼,他在庭审中被指出曾多次使用种族歧视言论,这一发现直接动摇了他在陪审团心中的可信度。 辩方将此上升为种族问题的讨论,借机质疑警方是否因为辛普森是黑人男性而故意构陷他。这个策略在当时的社会背景下极具杀伤力,因为洛杉矶刚刚经历过震惊全国的罗德尼·金事件,种族矛盾依旧紧张。 不得不提的是媒体的角色。这不仅是一场审判,更像是一场全民参与的真人秀。从警方初步调查到法庭审理,再到最终宣判,每一个环节都在电视上全程直播。 媒体的大肆报道带来了巨大的社会压力,也让案件本身从法律问题变成了一场舆论风暴。 公众分裂得十分明显,一部分人坚信辛普森是凶手,另一部分人则认为这是又一次对黑人的司法迫害。 陪审团在这样的社会氛围中作出决策,显然不可能完全摆脱外部影响。其实,很多人忽略了一个关键点:美国刑事审判的定罪标准是“排除合理怀疑”。 哪怕证据再多、再直观,只要辩方能成功制造出足够的疑问,陪审团就必须做出无罪判决。 事实上,辛普森案也暴露出美国司法体系对“程序正义”的极端重视。简单来说,就是只要办案过程中存在程序错误,无论证据多么确凿,都不能作为有效指控依据。 这种制度原本是为了保护被告的权利、防止执法机关滥权,但在辛普森案中,却成了辩方律师用来反击的武器。 他们并不需要证明辛普森没有杀人,只要让陪审团觉得“也许不是他”,就足以让他脱罪。从某种意义上说,辛普森不是赢在“他没做”,而是赢在“你不能确定是他做的”。 案件结束后,虽然辛普森在刑事审判中无罪释放,但在随后的民事诉讼中,他被判赔偿死者家属巨额赔款。 这一结果也从侧面说明,即便法律无法在刑事层面给出定罪,社会仍然通过其他方式寻找某种“平衡”。 对于这个案件,我个人的看法是,辛普森案并不是一个“谁杀了人”的简单问题,而是一次国家制度、社会结构、文化情绪的多重交汇。 在这个交汇点上,法律的理性与人性的情绪碰撞得尤为激烈。如果说我们能从这个案件中学到什么,那大概就是:法律不仅是事实的裁决者,更是程序的守护者;而在一个多元复杂的社会中,真相,有时并不能成为定罪的全部依据。 所以,当我们今天再回头看这个案件,与其说是在追问“为什么他没被定罪”,不如说是在审视一个社会如何面对复杂的真相。在那场世纪审判里,每一个人都在寻找自己的答案,而辛普森,也许只是这场巨大社会共鸣中的一个引子。

shanjy634634

美国有罪能判无罪,中国?……