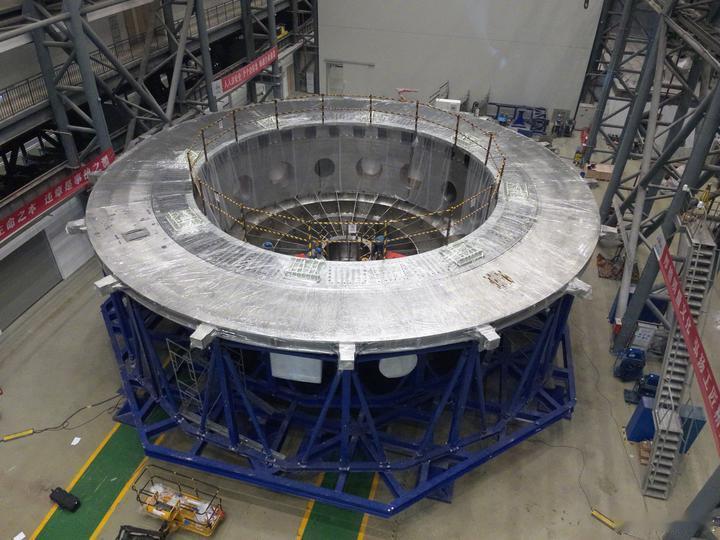

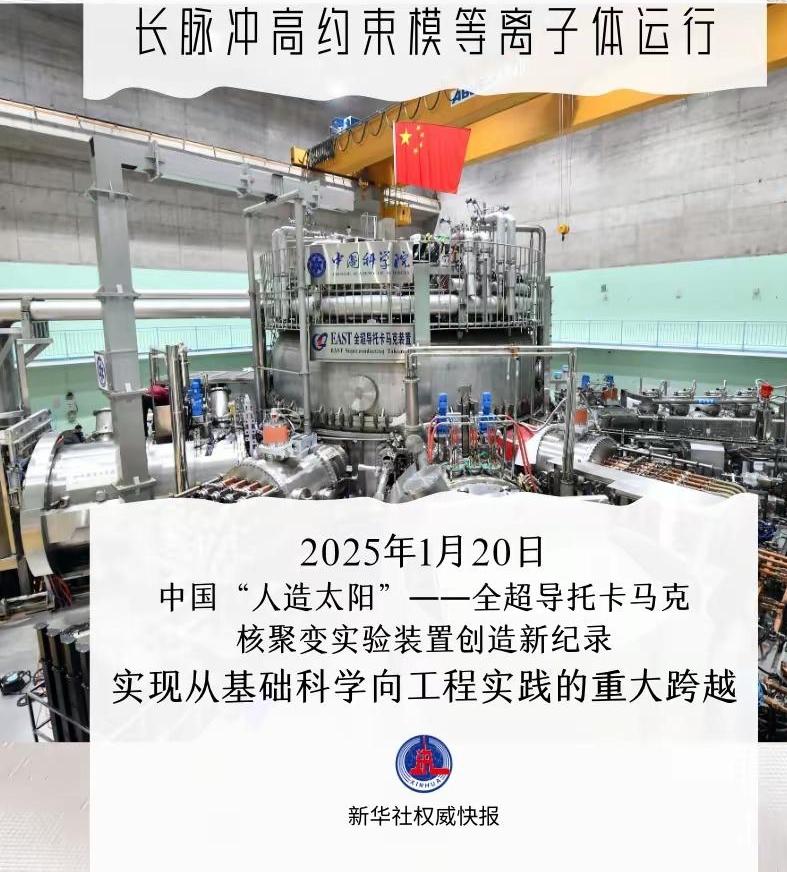

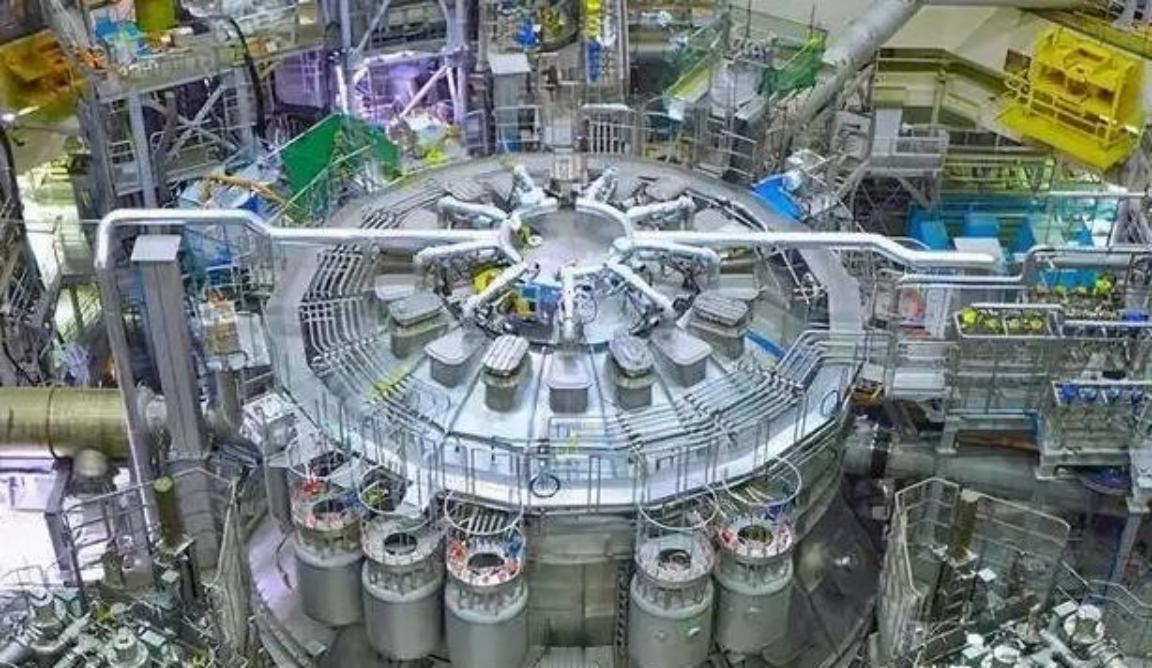

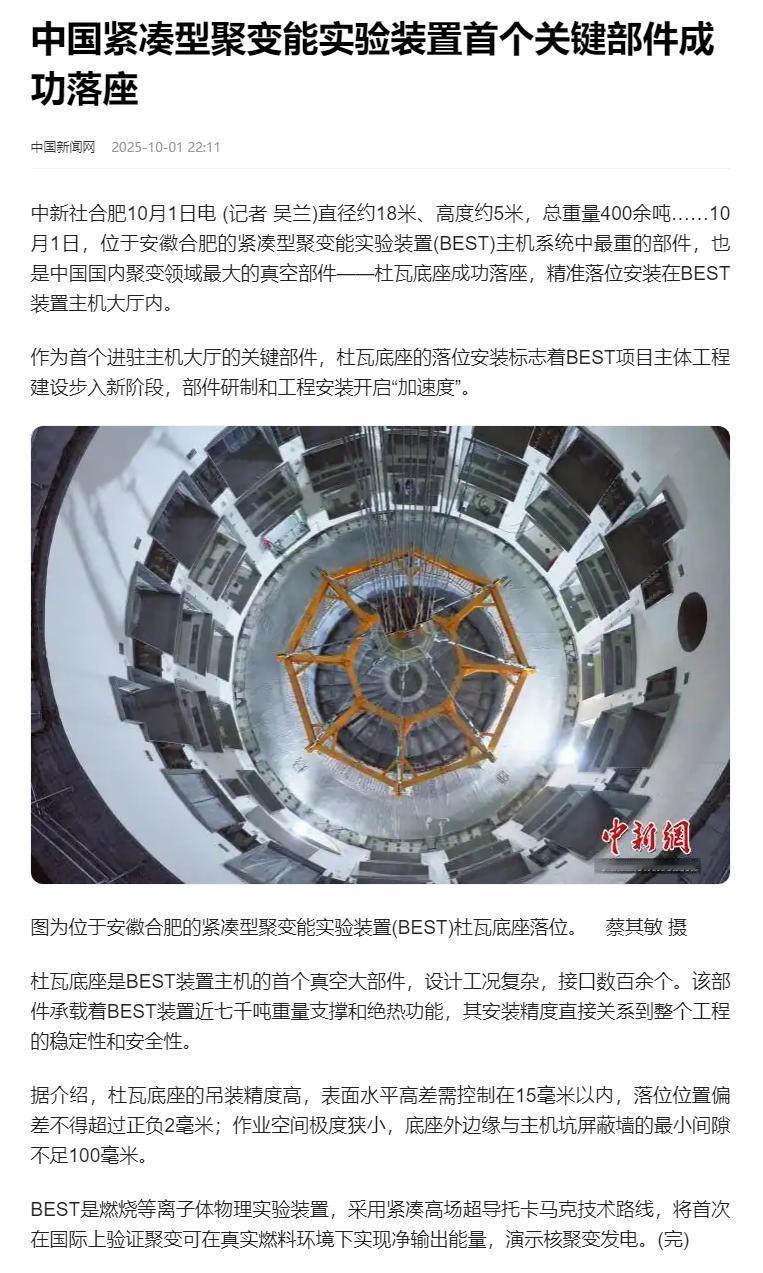

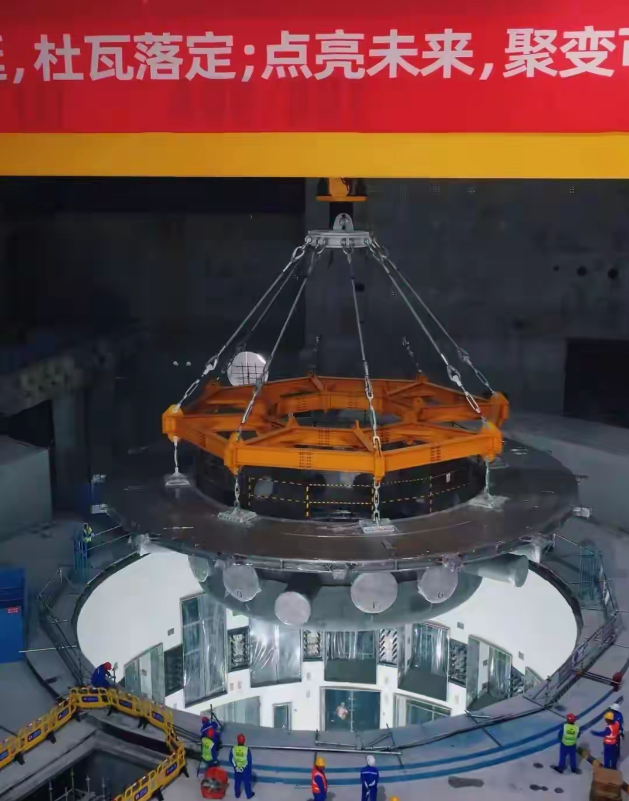

核聚变路线之争,中国的路线适合发电,美国的路线适合星际航行!其实按现在中美两国的定位来看,双方应该给是错配了,不过各位也别着急,中美其实也都算是两边一起下注的,但是中国的进度可能会更快一些,极有可能是第一个实现核聚变商业化的国家! 核聚变路线有点小复杂,估计很多朋友都搞不清楚!主要路线有两条,分别是惯性约束核聚变,也就是美国正在突破的国家点火装置NIF,即用上百束激光照射氘氚燃料小球实现数亿度的高温和瞬间超高压,从而实现核聚变点火。 啥叫惯性约束?你就想象把一小颗氘氚燃料做成直径不到一毫米的玻璃球,然后用 192 束激光从四面八方猛砸这颗小球,瞬间把它压缩到比铅还密 100 倍,温度升到上亿度,逼着原子核聚变发光。2022 年他们确实搞成了 “点火”,输出能量比输入的激光能量多了点,但这里头水分可不小 。 算上驱动激光的电能,其实是花了 3 亿焦耳电,才产出 3.15 亿焦耳的聚变能,等于做了笔赔本买卖。更关键的是,这玩意儿一天顶多 “炸” 两次,就跟过年放鞭炮似的,噼里啪啦响两声就没了。你说这要是拿来发电,电网能答应吗?家里的冰箱、电视总不能跟着它一会儿亮一会儿灭吧? 但美国为啥还死磕这条道?因为它的优势压根不在发电上,而在太空里!惯性约束的特点是爆发力强、装置能做得紧凑,这不正好适合星际航行吗? 飞船上不可能装个足球场那么大的设备,就得要这种 “小而猛” 的动力源。美国有家叫螺旋太空的公司,就用类似的磁惯性混合约束技术搞太空引擎,他们算过,30 个以上等离子体枪的引擎,170 公斤燃料就能把 150 吨载荷 30 天送到火星,4 个月就能打个来回。 这要是成了,比现在靠化学燃料的探测器快几十倍!而且这技术不用等能量增益特别高,只要输出大于输入就能产生推力,能提前在太空中测试,美国这是奔着 “星际快车” 去的,跟咱们想的 “家里用电” 根本不是一回事。 再看中国走的路,磁约束路线,核心就是咱们的 “东方超环” EAST,还有正在建的聚变工程实验堆 CFETR。这路子跟美国正好相反,不求瞬间爆发,求的是稳稳当当 “保温”。 你可以把它想成一个用磁场做的 “磁笼子”,把上亿度的等离子体稳稳关在里面,让它持续发生聚变反应。2025 年 7 月,EAST 刚创下纪录,在 1 亿摄氏度下,把这种高约束状态稳稳维持了 403 秒。 别小看这 403 秒,这可是人类第一次把 “超高温度” 和 “稳定运行” 捏到一块儿,就好比给发电站的 “锅炉” 找到了能长期耐高温的内胆。 发电最讲究啥?持续稳定!总不能跟 NIF 似的一天两次脉冲,电网根本没法用。咱们这 “磁笼子” 就是奔着 24 小时不停转去的,这才是发电的正经路子。 可能有人会说,中美是不是都在两边下注?这话没毛病,美国也有磁约束装置 DIII-D,中国也在研究惯性约束,但重点完全不一样。中国把宝压在了磁约束上,而且是全产业链推进。 咱们参与了国际热核聚变实验堆 ITER,攒了大把工程经验,现在自己搞 CFETR,目标很明确:2027 年建成,还要搞发电演示。 这可不是空谈,EAST 的 403 秒突破,背后是超导磁体、钨铜偏滤器这些硬材料的支撑,还有人工智能精准控制等离子体的技术,全是实打实的工程能力。 美国呢?NIF 一半精力还在支持核武器研究,激光效率不到 1%,就算换了现代激光器,每秒几次的发射频率也远没达标,想发电还差着十万八千里。 再说说大家最关心的商业化,也就是啥时候能用上聚变电。这里头有个关键指标叫度电成本,中国走的托卡马克路线,保守估计也就 5-9 美分一度,跟现在的火电差不多。美国那惯性约束路线,成本得 10 美分以上,根本没竞争力。 而且咱们的优势是进度快,EAST 已经把 “稳态运行” 这道坎迈过去了,CFETR 直接奔着工程化去,相当于从 “实验室样机” 升级到 “量产原型机”。 美国那边,就算是搞磁惯性约束的 Helion 公司,喊着 2028 年给微软供电,现在也还在原型机测试阶段,能不能成还两说。 中美这两条路线,没有绝对的好坏,就是方向不一样。美国的惯性约束,天生就是为太空探索准备的 “猛禽引擎”;中国的磁约束,就是为千家万户供电量身定做的 “超级锅炉”。但论谁先能把技术变成实实在在的成果,中国的进度确实更靠谱。 EAST 的纪录一次次刷新,CFETR 的建设按部就班,全产业链的技术积累越来越厚,这些都不是空话。说不定再过十几年,咱们打开电灯、开着电动车,用的就是聚变能,到时候再看美国的星际航行计划,可能还在试验阶段呢。 这可不是盲目自信,是实打实的数据和进展给的底气,咱们就等着瞧,中国八成就是第一个把核聚变玩成 “民用电源” 的国家!