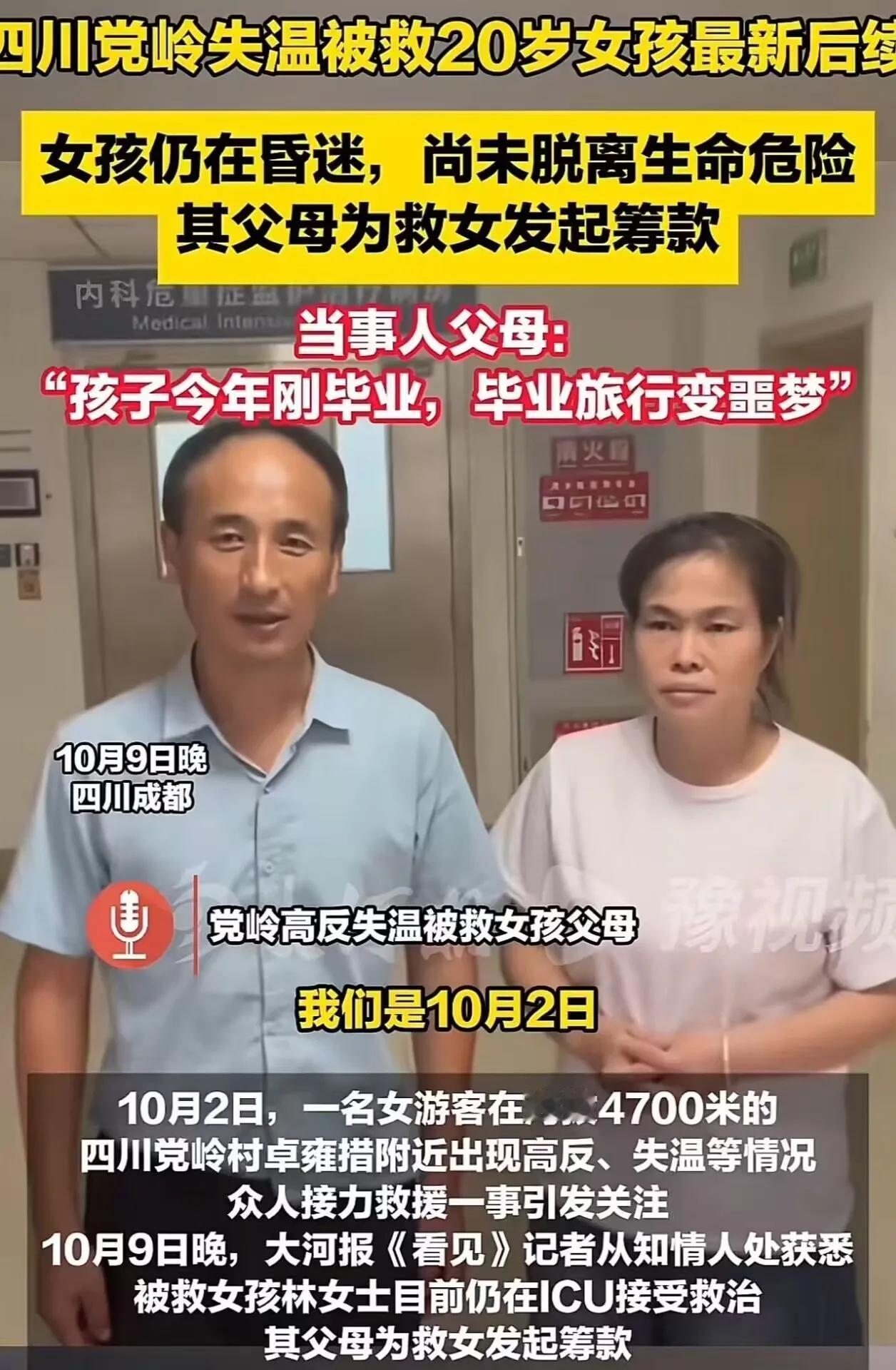

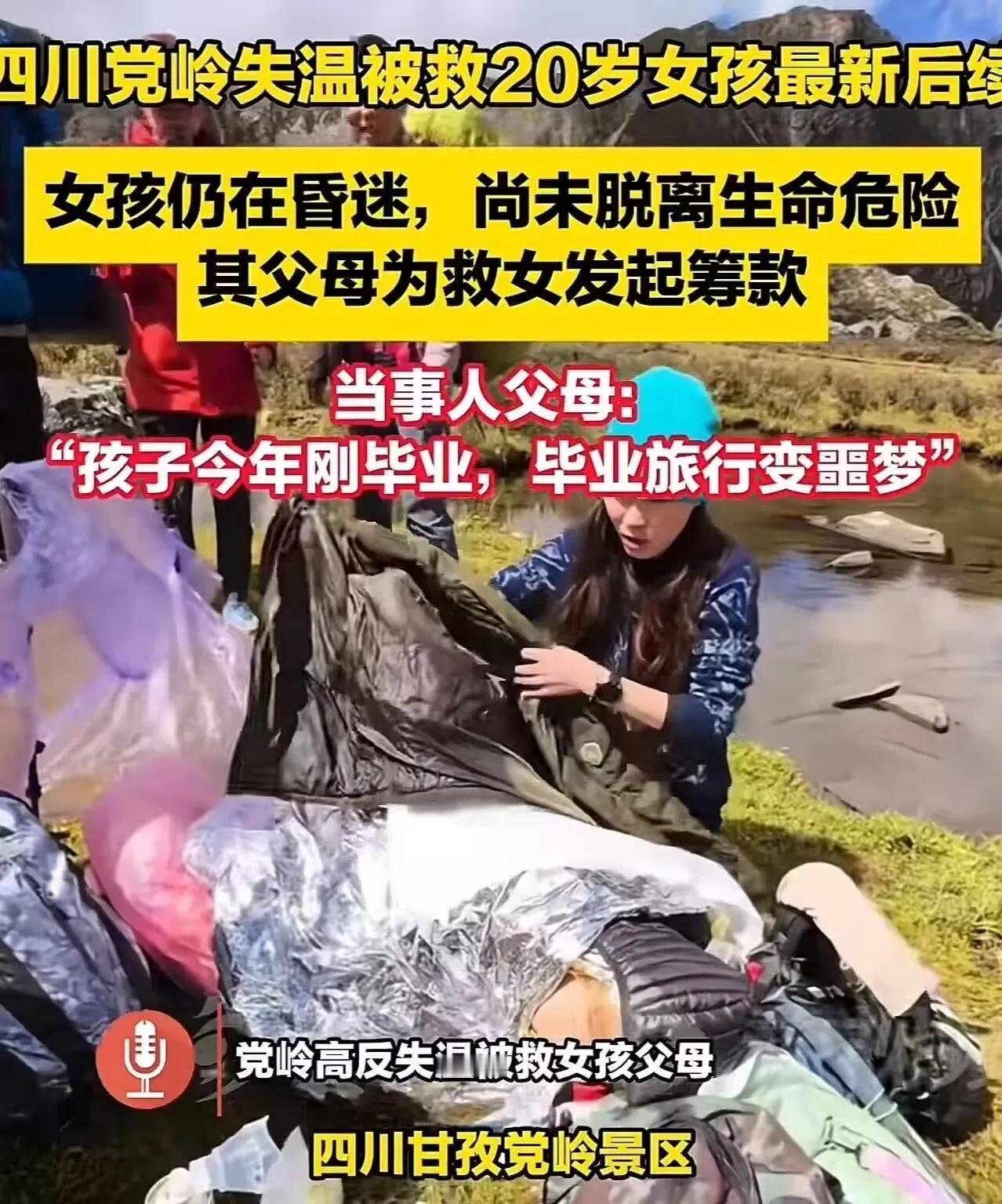

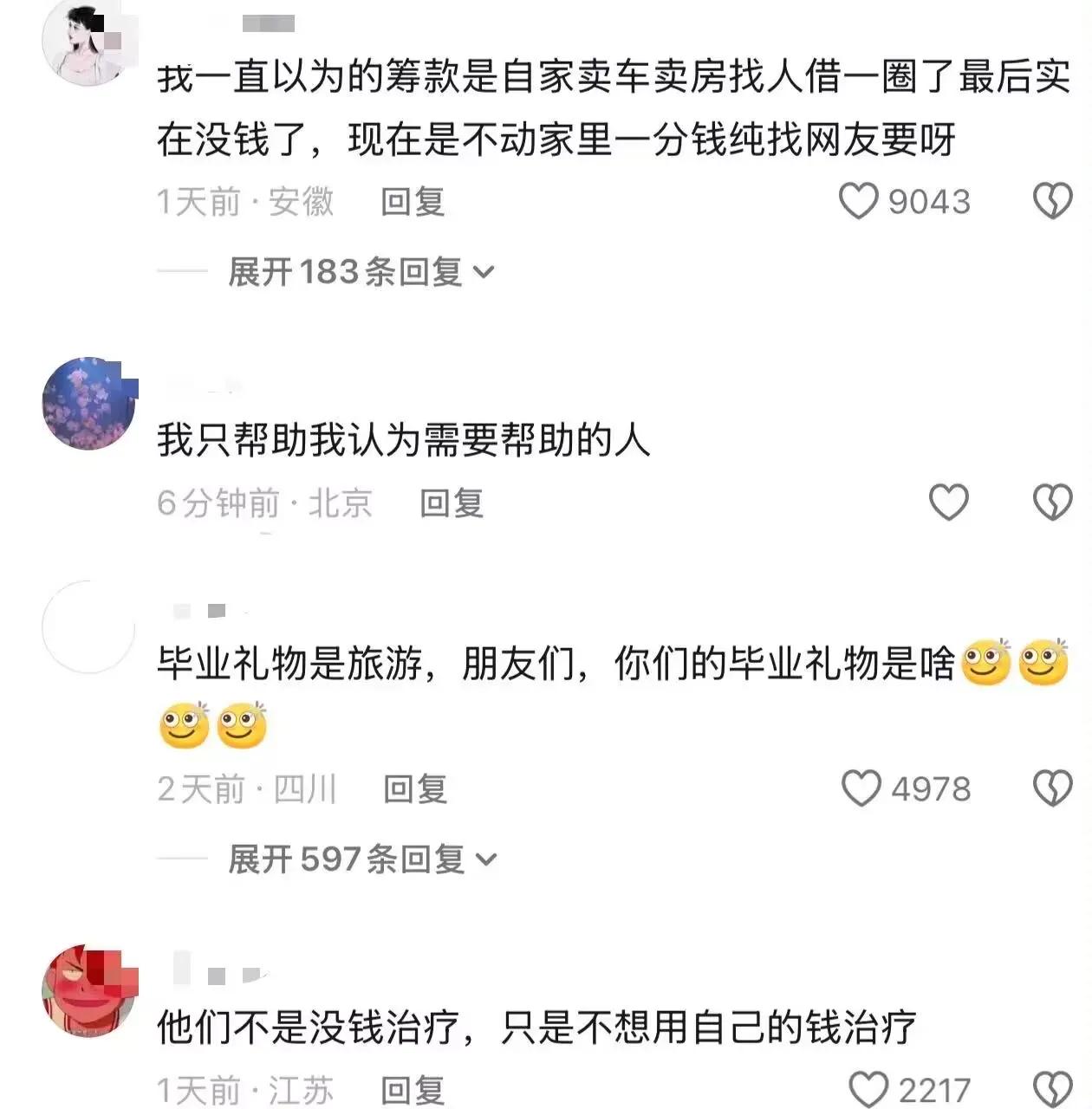

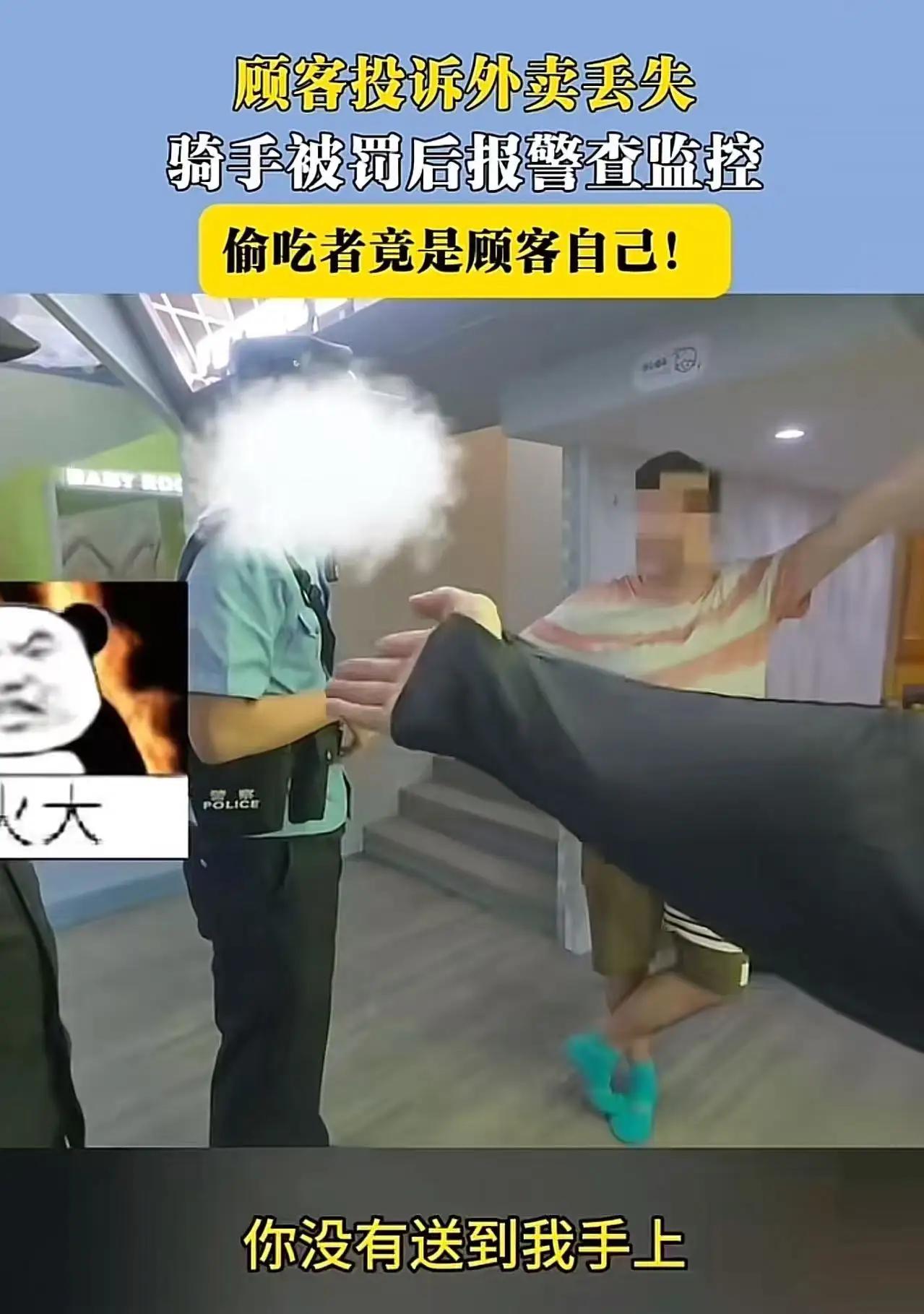

“这届网友真的变了!”当我们习惯了每天刷朋友圈、看各种“救援”消息时,心里或许还会泛起些许温暖。然而,今天看到的却是一幕令人唏嘘的现实:四川那位曾经被誉为“高反女孩”的年轻女孩刚入住ICU,她的父母在网络上哭着求助,恳请网友伸出援手。然而,令人没想到的是,曾经那么热衷于“救助榜单”的网友们,却渐渐变得冷漠了。 这背后,究竟发生了什么?是人性的变迁,还是网络环境的变化?有人说,互联网让人与人之间的距离变得更近了,也让我们看到了更多的善意,但也暴露出了某种“选择性”同情的冷漠。曾几何时,热门事件一出,网友们会疯狂转发、呼吁捐款,仿佛一场全民行动,只为点亮一束希望的光。而现在,面对一个真实的家庭真实的苦难,却似乎变得“麻木”了。 或许,是信息爆炸带来的“审美疲劳”,让我们变得对“苦难”麻木。我们习惯了快速浏览、碎片化的资讯,但在这背后,是对真实、对生命的漠视?还是对“求助者”背后复杂情感的无奈?难道真的是“人心冷漠”吗?还是我们每个人都在无意识中逐渐变得“理性”了,变得不再轻易相信任何“求助”,害怕被“利用”? 更令人深思的是,这样的冷漠,反而折射出当下社会的某种“迷失”。我们习惯用“点赞”代替“行动”,用“转发”代替“关心”,用“评论”代替“陪伴”。我们在虚拟空间里,似乎都变得更“理性”了,但在真实生活中,多少家庭还在为一份希望坚持?多少生命在等待一线生机?而我们,是否真的已经麻木到无动于衷? 也许,我们更应该反思:真正的善意,难道只在网络上“点个赞”就够了吗?难道我们就能用一次“转发”或“评论”去弥补那些被忽视的角落?真正的善良,是在看到需要帮助的人时,愿意伸出手,哪怕只是一点点温暖。它不是一种“表演”,也不是一种“标签”。而是一份责任,一份对生命的尊重。 这起事件让我们看到,社会的“冷漠”并非全然不可逆。每一个人都可以是那束微光,点亮身边的黑暗。也许,下一次,当你看到有人需要帮助时,不妨多想一想:我们还能做些什么?我们还能为这个世界带来多少温暖?毕竟,善意从不缺席,只缺少我们愿意去行动的勇气。 所以,朋友们,别让“变了”的标签,成为我们逃避责任的借口。让我们用实际行动,证明:这个社会,仍然值得我们去守护,去温暖。