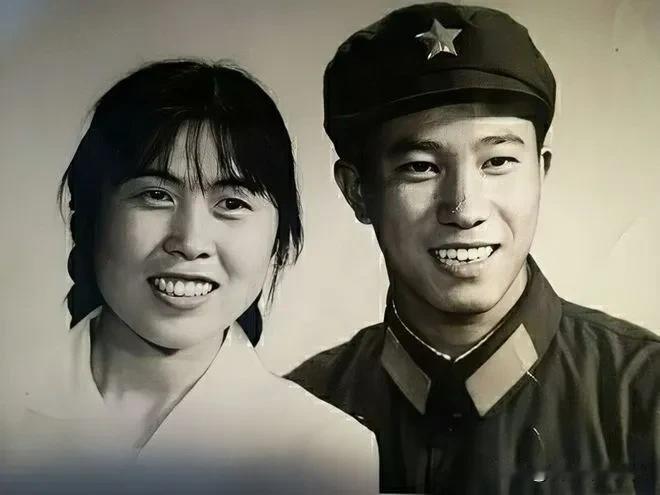

1971年,北京知青邵东平娶了地主家女儿。在新婚之夜,妻子问他:“东平哥,我家出身不好,你是认真的吗?” 沉默了一会儿,邵东平将她拥入怀里,没有回答她的疑问。 新婚的土坯房里,只有一盏煤油灯亮着,昏黄的光把两人的影子拉得很长。 第二天一早,邵东平就牵着妻子的手去队部记工分,刚走到门口,就听见里面传来议论声——“知青娶地主闺女,这是不想进步了?”“以后队里的事,可不能让他沾边。” 妻子的手不自觉地缩了缩,想往后退,邵东平却攥得更紧,径直走进去,对着队长说:“她以后跟我一起上工,该记的工分,一分都不能少。”队长愣了愣,盯着他看了半天,最后只说了句“先看看吧”。 从那天起,村里的风言风语就没断过。 有人故意在他们背后啐唾沫,有人把妻子晾在院子里的衣服扔到泥地里,还有大妈劝邵东平:“你是北京来的,以后早晚要回去,跟她离了,我给你介绍个贫农闺女,多好。” 每次听到这些,邵东平都不搭话,只是傍晚收工的时候,会绕到村口的小卖部,买一块水果糖——那是妻子小时候最爱吃的,却因为家里成分不好,很多年没尝过了。他把糖塞到妻子手里,看着她眼里的光,什么都不用多说。 妻子干活很勤快,割麦、挑水、喂牲口,样样都学着干,可因为出身,总被人挑刺。 有次浇地,水管被堵住了,负责放水的社员说是她故意弄的,围着她骂,邵东平刚好赶来,二话没说就跳进泥水里,用手一点点抠水管里的泥,冰凉的水没过脚踝,他却头也不抬,直到水管通了,才站起来对那社员说:“她从早到晚守在这儿,比谁都上心,你要是再冤枉她,咱就去公社说理。”那社员看着他满身的泥,又看看周围人的眼神,没再敢说话。 其实邵东平不是没想过压力。 他来陕北插队三年,原本是知青里的积极分子,队里还推荐他去公社当文书,就因为要娶地主家女儿,文书的名额给了别人。北京的家里也写信来骂他“糊涂”,说他要是执意如此,就断绝关系。 他把信揣在怀里,夜里翻来覆去睡不着,妻子知道了,摸着他的胸口说:“东平哥,要不……咱算了吧,别耽误你。”邵东平却把她的手按在自己心上,还是没说话——他知道,一旦开口说“不”,这姑娘就真的没依靠了。 后来农忙的时候,妻子累得晕倒在地里,医生说她是营养不良加上劳累过度。邵东平请了假,在家里守着她,每天熬小米粥,把自己省下来的白面馒头掰碎了放进去。 夜里妻子醒了,看着他眼里的红血丝,又问起新婚之夜的问题:“你当时为啥不说话呀?我总怕你后悔。”邵东平这才开口,声音有点哑:“我怕我说‘认真’,你还是不安心;我要是说别的,又骗你。不如多做些事,让你慢慢知道。” 就这样过了五年,政策慢慢松了,地主成分不再是“洪水猛兽”,北京也开始召回插队的知青。 邵东平的父亲托人给他找了个工厂的工作,让他赶紧回北京,还说可以把妻子也接过去,但得先把成分的事“理顺”——其实就是让她跟家里划清界限。 邵东平拿着信,想了一夜,第二天给家里回了信,说:“我不回去了,她在这里,我的家就在这里。” 他留在了村里,跟着老乡学种果树,妻子也开了个小针线铺,帮人缝补衣服。后来他们有了一儿一女,儿子考上大学那年,特意带着录取通知书去了当年的队部,指着邵东平说:“我爸是最好的人,我妈也是。”那时候,当年议论他们的人,都笑着点头,没人再提“成分”的事。 去年春节,老两口坐在院子里晒太阳,妻子又提起新婚之夜的沉默,邵东平笑着说:“你看,这么多年了,我没让你受委屈吧?有些话不用先说,做了一辈子,你就都懂了。” 风吹过院子里的老槐树,叶子沙沙响,就像当年那盏煤油灯,把两个人的影子,叠得紧紧的。 真正的担当,从不是靠甜言蜜语撑起来的。邵东平的沉默里,藏着比“我认真”更重的承诺——是不管时代怎么变,都要护着你的决心,是不管别人怎么说,都要跟你过一辈子的坚定。这样的感情,比任何话语都更动人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。