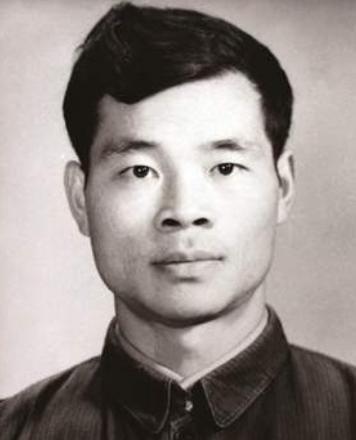

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 罗健夫1935年出生在湖南湘乡一个寻常人家,那时候国家百废待兴,生活条件简陋。他从小就接触到社会变迁的冲击,1948年进入当地中学求学,1950年加入青年团,积极参与集体活动。1951年,16岁的他选择参军入伍,在部队里边服役边自学,系统补齐初中和高中的知识基础。这段经历让他养成自律习惯,也让他明白集体力量的重要性。1956年,他以优异成绩考入西北大学原子物理系,主攻原子核物理方向。那几年,大学资源有限,但他专注钻研专业课程,毕业时已打下扎实基础。 大学毕业后,罗健夫留在西北大学担任助教,从基础教学入手,逐步接触科研实践。1962年,他调入中国科学院西安电子计算机技术研究所,转向微电子技术领域。这是一个新兴方向,需要跨专业学习,他从计算机电源和半导体设备起步,一步步积累经验。1968年,他参与北京电机厂的技术协作项目,负责实际电路设计任务,那时他已34岁,面对设备短缺的难题,学会了在有限条件下优化方案。1969年,单位从北京迁往陕西临潼,他被任命为航天工业部771所图形发生器课题组长。这个项目针对半导体大规模集成电路的核心工具,当时国内完全空白,国外技术封锁严密。他的核物理背景与电子线路、精密机械、自动化控制相差甚远,但他直接上手,从零构建知识体系。 从1969年起,罗健夫带领团队攻克多项技术关口,每天投入大量时间分析国外报告,自学第二门外语以获取前沿信息。周末和节假日,他固定泡在资料室,拆解样件标注参数,推动从基础到应用的转变。1972年,第一台图形发生器研制成功,比国际同类产品提前半年,直接填补国家在集成电路生产上的缺口,支持航天和电子工业起步。接下来几年,他继续优化设备,1975年主持Ⅱ型图形发生器开发,引入新算法,提高精度和速度。这项成果1978年获全国科学大会奖,他坚持将名字排在集体名单末尾,奖金全数用于购置专业书籍,分发给年轻同事。他的逻辑朴实,个人所得远不及团队长远发展。 到1981年,罗健夫启动Ⅲ型图形发生器研发,目标进一步提升自动化水平。他拒绝单位多次提拔建议,认为一线科研比行政岗位更有价值,坚持留在具体设计中。日常指导里,他强调技术参数之外的责任规范,认为这些是科研持久力的关键。 1981年10月,Ⅲ型图形发生器项目进入电路布局关键期,罗健夫察觉胸口隐痛,但未中断工作进度,继续推动团队调试和参数校准。起初他用家常方法调理,坚持白天操作设备,晚上查阅资料。疼痛渐次加剧到阵发性,他私下翻医书判断可能成因,仍保持正常出勤。11月,症状影响睡眠和体重,他开始咳嗽带血迹,但拒绝同事陪同,坚持独自处理。12月,检查确诊低分化恶性淋巴瘤晚期,癌细胞已广泛扩散,医生建议立即住院。他听取方案后,要求返回岗位,承诺配合治疗但强调项目延误代价高。 出院后,罗健夫将病房作为临时工作室,化疗过程中减少药物剂量以维持清醒,优先处理设计图纸和计算任务。1月,项目组装高峰期,他拄拐杖参与检查,尽管呼吸短促,仍指导精度实验和报告审阅。肿瘤压迫神经导致手臂麻木,他调整握笔方式,继续推导控制算法。2月,痛感转为持续刀绞,他选择口服止痛片而非注射,避免影响判断力。实验室视察中,他指出自动化模块瓶颈,口述改进建议。3月,视力模糊加重,他用辅助工具核对公式,确保最终报告准确。 4月,全身浮肿显现,他需搀扶行动,但每周两次到岗,检查接口和测试响应。医生多次劝停工,他列出进度节点,说明中断损失。5月,病情急转,卧床为主,他通过口述审阅材料,声音虽弱但逐条确认。6月上旬,行动完全丧失,他口述遗愿,将遗体捐献医学研究,作为对科学的延续。6月16日清晨,他因病离世,年仅47岁。下午,医院遵遗愿进行解剖,切开胸腔暴露肿瘤体积,直径超过心脏,表面血管密集,挤压肺叶和血管。 进一步检查显示,淋巴结肿大,肝脏表面结节,骨骼多处转移,全身组织癌变广泛。医护人员记录这些医疗事实,报告证实其耐受超出常规极限。低分化恶性淋巴瘤属于难治类型,预后差,但他从确诊到离世,坚持工作未间断。捐献决定源于他对医学研究的延伸认知,旨在为后续病例提供参考。 罗健夫离世后,团队继承其设计手稿,1983年完成Ⅲ型图形发生器研制,提升集成电路效率,直接服务航天生产线。原第一台设备退役后存放在西安老车间,研究人员视其为技术传承标志。1983年2月,国务院追授他全国劳动模范称号,表彰其对工业自立的贡献。西北大学和771所设立纪念展,展示手稿和模型,供后辈学习。他的捐献遗体用于淋巴瘤研究,帮助医生分析晚期症状机制,推动相关医疗进步。