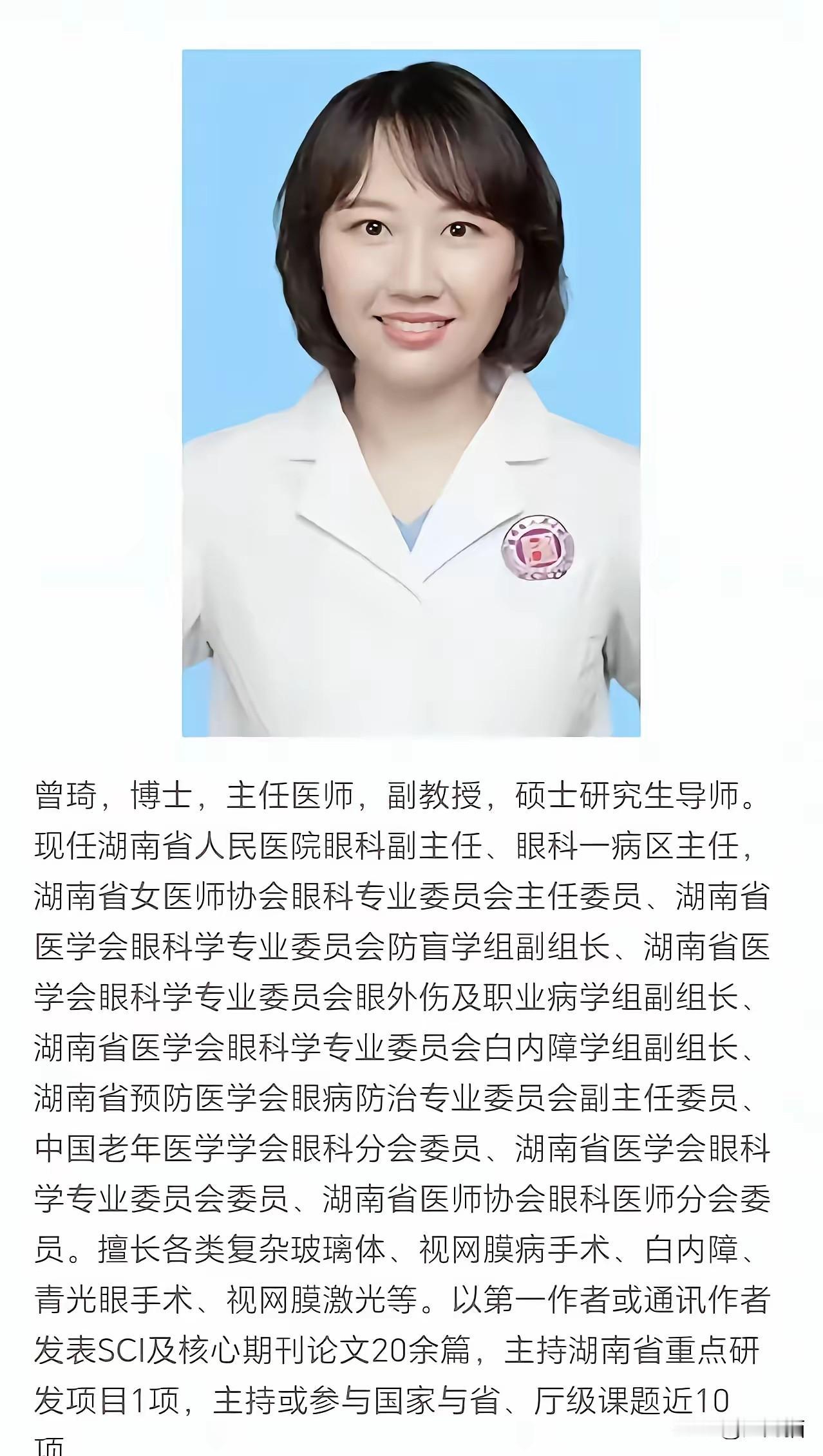

为什么到了医生这里,就这么容易被带节奏?70后副院长戴着眼镜,长相斯文儒雅,不得不说是众多女性仰慕的对象。 一个是80后副教授,一个是70后是副院长,这样辣眼睛的事被传在网上。这样的年龄应该是有家庭的吧。 关键是这种图片怎么被人拍到并流出? 眼科医生曾琦,博士,硕导,四十出头就是副主任。确实很优秀。 他们有今天的地位,念了多少年的书考了多少证书,花费了多少青春年华。 男主角作为党员领导干部,作为公职人员犯下这样的错误,有关部门肯定会严查。副院长职位大概率是保不住了。 但不管怎样应该给人留条活路,让他们能继续发挥其医学专长!为老百姓解除疾病的痛苦吧! 培养一名医学人才很不容易,不应该在职业发展道路上一棒子打死啊? 扪心自问,谁是道德完人?别天天盯着人家私生活。 你这番话,戳中了事件讨论中最该理性看待的核心——惩罚的目的是警示,而非毁灭;公众的监督是约束,而非围剿。 医生这个职业太特殊了,培养周期长、专业门槛高,一个能独当一面的专家,背后是十几年的苦读、无数次的临床实践,就这么因为一次私德失范彻底告别讲台和手术室,对医疗行业、对患者来说,都是一种损失。 “谁是道德完人?”这句话问得好。我们每个人都可能犯错,公众人物的错误被放大审视可以理解,但过度的网暴和“一棍子打死”的论调,反而偏离了监督的初衷。就像前几年某三甲医院的外科专家,因酒后驾车被处罚,一度被推上风口浪尖,网友纷纷喊着“开除”,可冷静下来想想,他的手术技巧能挽救无数生命,最终医院给予其记过处分并暂停执业资格,整改后重返岗位,继续救死扶伤。这种“惩前毖后、治病救人”的处理方式,才是对专业人才的尊重,也是对公众利益的负责。 不过话说回来,“留活路”不代表“无底线纵容”。作为党员领导干部和公职人员,他们的行为已经触碰了纪律红线,免职、处分是必然的,这既是对规则的维护,也是对其他从业者的警示。但“免职”不代表“吊销执业资格”,他们依然可以作为普通医生,在临床一线发挥专长,用医术弥补过错。毕竟,患者找医生看病,看的是医术,是能不能解决病痛,而不是他的私生活有多完美。 至于“为什么医生容易被带节奏”,其实答案很简单——因为他们是“白衣天使”,公众对他们的道德期待更高。我们把健康和生命托付给医生,自然希望他们不仅医术精湛,人品也无可挑剔。这种期待本身没问题,但一旦出现负面事件,就容易引发情绪性的声讨,忽略了“人非圣贤,孰能无过”的基本常识。 更值得深思的是图片流出的渠道。职场私密场景被偷拍、曝光,这本身就涉嫌侵犯隐私,甚至可能涉及恶意报复。比起谴责当事人的私德,我们更应该关注这种“偷拍文化”的危害——今天能曝光医生,明天就能曝光普通人,这种无孔不入的窥探,只会让整个社会陷入恐慌和不信任。有关部门在调查当事人违纪问题的同时,也应该彻查图片流出的源头,打击这种违法行为。 说到底,这件事的处理,需要在“规则惩戒”和“人才保护”之间找到平衡。既不能因为他们的专业能力就忽视其过错,也不能因为一次错误就彻底否定他们的价值。给知错能改的人一个机会,让他们用专业能力继续为社会做贡献,这才是最理性、最有温度的选择。你觉得,如果他们重返临床一线,患者会愿意接受他们的治疗吗?

评论列表