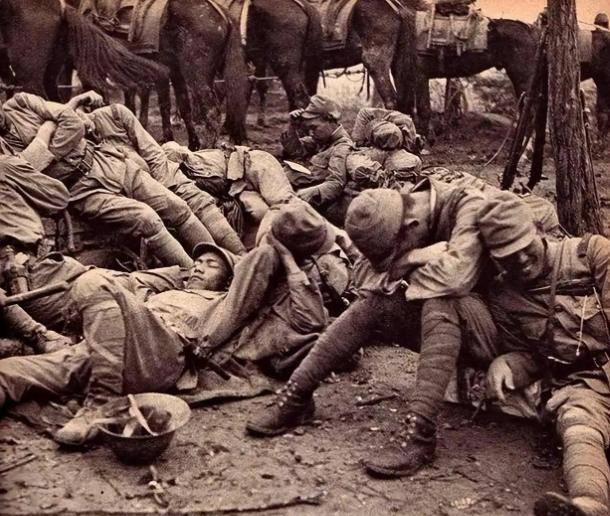

1945年春天中国抗战已进入最后决战阶段,太平洋战场上美军连连推进,日军节节败退。而在中国战场上,日军并未就此罢手,反而发动了最后一次规模空前的攻势,史称“湘西会战”。 它是日本陆军在中国发动的最后一场大规模战役,目标明确:打通从湖南西部通往贵州的交通线,控制西南门户,阻断中国西南大后方的抗战命脉。 而这场战役中最惨烈、最离奇的一幕,发生在湘西武冈。150名日军头绑炸药,身捆炸包,如同“人肉炸弹”般扑向城墙,这种几乎是“玉碎”的疯狂战术,震惊了整个中国军界。 他们在倾圮城墙后掀起一场血雨腥风,而守城的国军第74军,在军长施中诚的指挥下,集中卡宾枪、汤姆逊冲锋枪与火焰喷射器,展开了一场壮烈的反击,硬生生把这场几近绝望的战斗扭转回来。 1945年4月日军第20军和第11军联合出击,目标是湖南西部的武冈、芷江一线,湘西是中国西南战略命脉的咽喉,一旦失守日军将逼近贵阳,威胁大后方。 武冈古时称云山,是湘西门户,这座历史悠久的小城,此时却成了两军生死对抗的焦点。日军为了突破武冈防线,不惜发动了一种极其残忍的战术:“人肉炸弹”冲锋。 据战后调查和幸存者回忆,日军挑选了150名“敢死队”,每人身上绑有超过百斤炸药,他们分批次悄然接近武冈城墙,在夜幕中点燃导火索,贴着墙根引爆自己,他们的目的只有一个:炸开一道足够大的缺口,供后续部队一举冲入。 这种战术虽说听起来近乎疯狂,但却是日军在战场节节败退之下选择的“玉碎”策略,他们的军官甚至在临战前对这些敢死队员说:“你们不是去死,是去为皇军开路。” 第一批50名“人肉炸弹”在凌晨时分发动自爆,紧接着第二批、第三批轮番而来。城墙被炸出一道20多米宽的缺口,砖石飞溅,尘土弥漫,守军一度以为是炮弹袭击,直到天亮才发现,那是一具具烧焦的日军尸体堆叠在一起。 紧随其后的,是日军主力步兵,他们以小队为单位,从缺口蜂拥而入,每一名士兵都带着极强的攻击意图,甚至连轻伤员也被安排冲锋,他们知道这是他们最后的机会:如果不能拿下武冈,整个湘西会战将前功尽弃。 面对如此惨烈的攻势,第74军军长并未退缩,他是黄埔一期的老兵,曾在淞沪、长沙等大战中多次立功,他深知此战的重要性,也明白一旦武冈陷落,芷江、贵阳将无险可守。 他立即下达命令:全军停止轮换,所有火力集中缺口。尤其是配备美制卡宾枪、汤姆逊冲锋枪的小部队,被安排在缺口后方,集中火力封锁突破点。 更重要的,是他调来了两个连的火焰喷射兵,这种武器对日军的密集冲锋极具杀伤力,火焰喷射器一喷出,前方五六米内烈焰腾空,日军不敢靠近。 战斗持续了整整三天三夜。日军前仆后继,甚至用了大量毒气弹和燃烧弹,试图逼迫守军撤退,但第74军将士咬牙死守,每个班几乎都打光了弹药才撤回补给,他们用尸体筑成防线,哪怕只有一人,也要挡住日军一个中队。 据战后统计,仅在缺口一线,日军尸体就堆了三层之高,血水顺着城墙流入护城河,染得水都变了颜色,74军的弹药供给曾一度中断,士兵们甚至用缴获的日军刺刀与敌人拼刺刀,近身肉搏。 有一个名叫李国忠的班长,腿部中弹仍不肯撤退,他将火焰喷射器背在肩上,趴在尸堆上连续喷射三次,直到被敌人子弹击中头部,他死后手还紧握喷射器的扳机。 5月初日军在攻势受挫、伤亡惨重的情况下,终于宣布撤退,湘西会战以中国军队的胜利告终,武冈守住了,芷江也守住了,整个西南防线得以稳固。 这场战役,虽然不像台儿庄那样名声响亮,但却是抗战后期最关键的一役,施中诚和第74军,用血肉之躯堵住了日军的最后疯狂,为抗战胜利赢得了宝贵时间。 很多人至今不理解,为什么日军会发动这种几乎是“自杀式”的冲锋?其实背后有着更深的战略背景。 当时的日军高层,已经意识到败局已定。但他们并不打算体面撤退,而是希望通过一场“决死战”,逼迫中国政府谈判。他们甚至幻想通过湘西会战打通交通线,与滇缅战场联动,从而重新掌握主动权。 而对于前线士兵来说,这种“敢死攻击”并非自愿,据战后俘虏供述,这些敢死队员都是被强制挑选,临战前被灌酒、注射兴奋剂,然后捆绑炸药送上战场。 湘西会战是中国抗战史上最后一场胜仗,也是一场被遗忘的胜仗。施中诚、李三、无数第74军的无名英雄,用血肉之躯守住了西南门户,却鲜有人记得他们的名字。 那150个“人肉炸弹”的疯狂攻击,成为战争最黑暗的一页,而74军用火焰与钢铁回应,写下了中国士兵最不屈的一章。 如今的武冈城墙早已修复,但那段断裂的墙根,依旧能看到当年被炸焦的痕迹。每一次风吹过,仿佛还能听见当年火焰喷射器的怒吼和施中诚的低语:“守住,就是胜利。” 参考资料: 湖南日报《雪峰浴血铸丰碑——对日最后一战:湘西会战纪实》