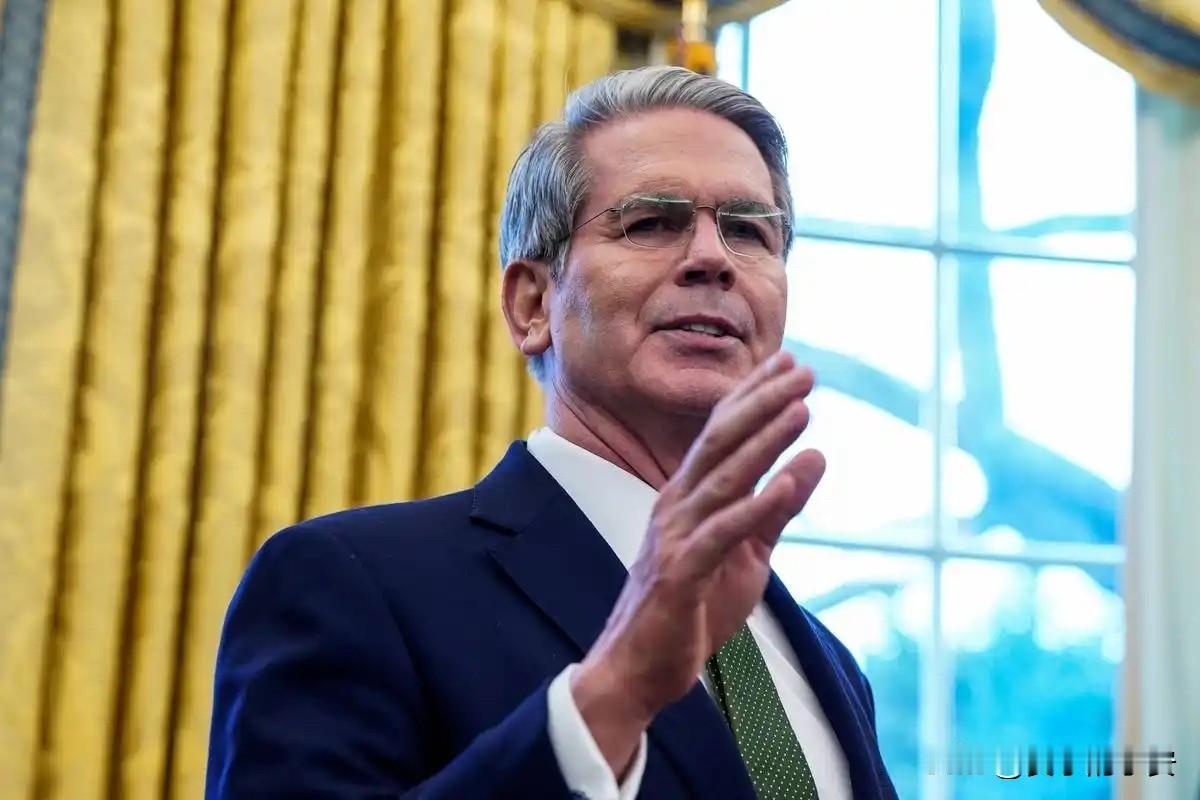

美方“感恩节通牒”震撼登场,中方“不理不应”沉默应对,全球稀土神经再度紧绷,美国财政部长贝森特向中方发出最后期限通知,要求中国在11月27日感恩节前正式签署新的稀土供应协议。 否则,将面临“后果自负”的强硬回应。要知道,就在一个月前,中美高层在韩国釜山举行会晤时,特朗普还口口声声说“稀土问题已经解决”。 现在,一转身,美方财长却公开放话、设定死线,转向施压模式,前后反差之大,不禁让人怀疑,这场“协议”的真正目的究竟是什么? 在全球稀土供应链中,中国掌握了92%的加工能力,不仅是资源大国,更是技术强国。而稀土,已经成为现代科技的“维生素”。 从F-35战斗机,到新能源车,再到先进芯片,几乎都离不开它的支撑。 美国虽有稀土矿,但从提炼到成品,链条断裂,成本高昂。即便贝森特特意在新闻发布会上展示了“25年来首块美国产稀土磁铁”,也无法掩盖现实:这块磁铁距离形成完整产业链,还有几年甚至更久的路要走。 特朗普宣称一年内“摆脱中国稀土”,贝森特却在一个月内连发三次警告,甚至不惜设下“感恩节死线”。 面对美方最后通牒,中国没有公开回应,没有高调反击,而是以“静制动”。 在实际操作层面,中国继续执行“终端用户认证机制”,对稀土出口进行分级分类管理。换句话说,民用畅通、军用卡脖子。 别看动作不大,但对美方用途来说,精准控制,比全面禁运更有震慑力。 同时,中国并没有把稀土当作唯一筹码,连续三个月减持美债,2025年10月已降至7307亿美元,是2009年以来的最低水平; 与此同时,40亿美元主权债券成功发行,认购倍数高达29倍,这些操作释放了一个信号:中国的反制手段是多元的。 更关键的是,中国已在稀土回收领域取得突破,目前全国超过12%的稀土已经来自电子废弃物。 这种“城市矿山”的技术进步,意味着未来中国对稀土资源的掌控力将更强,外部依赖将更小。 中国并没有简单“卡脖子”,而是通过合法合规的方式,建立起完整、透明的稀土出口管控体系。 而美国一边喊着“自由贸易”,一边用“协议”设下通牒,试图以政治手段干预资源流动,这种做法在国际社会引发了不少质疑。 金砖国家内部,中国已经与俄罗斯、巴西等国推进稀土技术合作;在中亚地区,新一轮关键矿产联合开发计划也在酝酿中;更别提中非之间早已建立的“资源换发展”模式,已经开始向高附加值链条延展。 美国想在稀土问题上“单挑”中国,恐怕不止是底气不足,更是时机不对。 现在的问题是:美国是否真的敢在稀土问题上撕破脸?或者说,中国会不会在最后期限前“让一步”? 从目前局势来看,中国并没有关闭谈判的大门,只是坚持一个原则:合作可以,前提是平等、尊重、互利。 可一旦中美稀土协议谈崩,受伤的不会只有军工领域。整个美国高科技产业链都将面临价格上涨、项目推迟、供应不稳等连锁反应。对于刚刚从通胀泥潭里爬出的美国经济来说,无疑是“雪上加霜”。 距离“感恩节死线”还有不到10天,无论最后这份协议有没有签字,全球都已经看到,中国不再是那个只卖资源、不问规则的国家,而是能主导游戏、制定规则的参与者。 你觉得,美国会在“最后通牒”前收回威胁,还是走向对抗?欢迎在评论区说出你的看法。