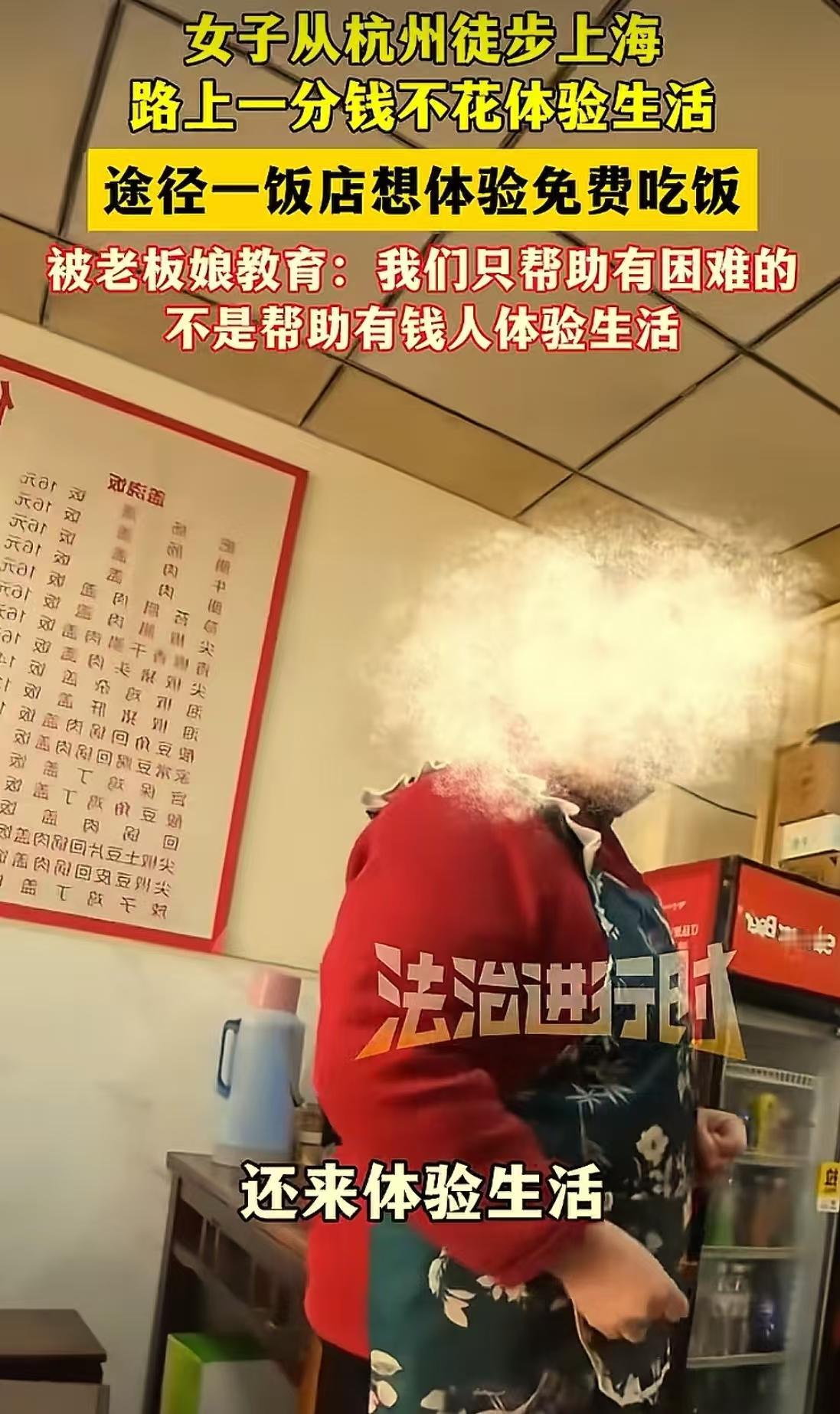

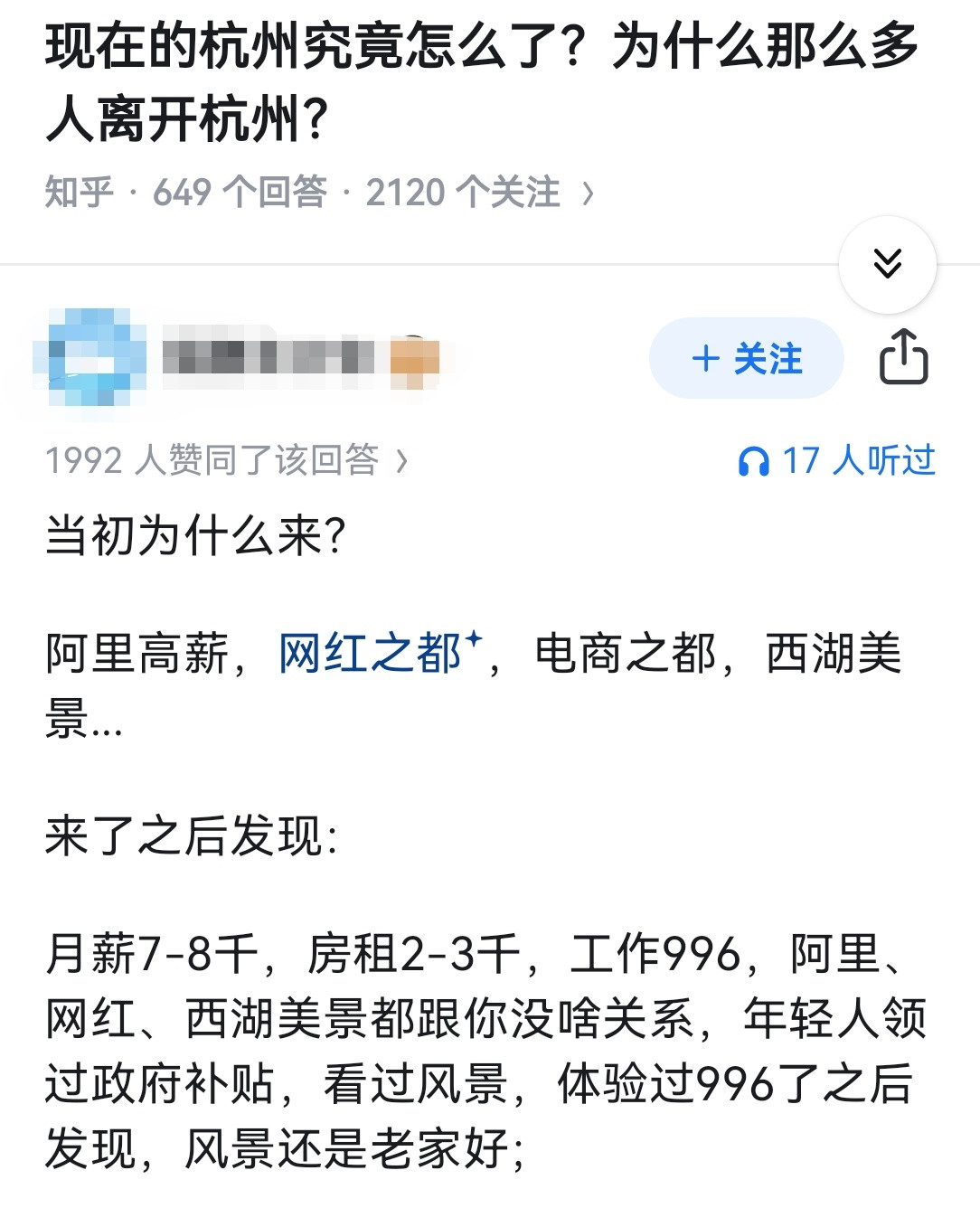

女子为了体验生活,从杭州徒步到上海,挑战路上一分钱不花,让别人请自己吃饭。途经一饭店想体验免费吃饭,被老板娘当场教育:“我们只帮助有困难的人,不是帮助有钱人体验生活!”网友:骂的太好了!什么叫体验生活,一路上捡纸壳子饮料瓶,自己动手丰衣足食,而不是一路“白嫖”! 当时这女子自称是为“体验生活”而踏上这段不花钱的旅程。 而她设想通过这种方式感受“真实的世界”,记录一场与众不同的社会实验。 在她的预想中,这条路会充满温情,而且陌生人的善意会成为她旅途的支撑。 从杭州出发初期,她确实遇到了一些愿意帮助的人。 有路人请她喝水,有司机主动捎她一程,这些经历让她更加坚定了自己的选择。 于是她用手机记录着每一段“奇遇”,准备日后分享这场“勇敢”的体验。 但随着脚步向上海靠近,拒绝的声音越来越多。 有人直接摆手离开,有人投来怀疑的目光,直到她遇见了那位改变她行程的饭店老板娘。 “我不是舍不得花钱,是不让花,这是一堂体验课。”女子试图解释自己的行为逻辑。 然而老板娘双手叉腰,毫不客气地回应:“我们帮助有困难的人,不是帮助有钱人体验生活。” 接着老板娘指着店内忙碌的员工:“你看我们起早贪黑,挣的都是辛苦钱。你年纪轻轻有手有脚,为啥不靠劳动换饭吃?” 而这番话击中要害,直接说的女子顿时语塞。 店内的顾客也投来异样目光。 尴尬的女子脸涨得通红,连声说“没事,没事大姐,没事啊”,之后匆匆离开了饭店。 而她原本以为的“社会实验”,在现实面前不堪一击。 之后女子将这段经历发到网上后,没想到意外引发了激烈讨论。 可能她认为自己是受害者,所以想要寻求网友的支持。 但是没想到大多数网友支持老板娘的做法,称她是“我的嘴替”,说出了大家的心里话。 “真想体验生活,完全可以打工换饭。既不愿出钱又不想出力,这算哪门子体验?” 一条高赞评论道出了多数人的心声。 而且许多人认为,真正的体验应该建立在自给自足的基础上,而非通过消耗他人资源来完成。 也有少数声音为女子辩解,认为她只是选择了不同的体验方式。 但主流观点很明确:个人自由不应以牺牲他人权益为代价,独特体验不能建立在他人不便之上。 而这场争议折射出对“体验生活”的不同理解。 女子代表的是一种将个人成长成本转嫁给他人的“体验”,而老板娘则捍卫着劳动价值的尊严。 值得思考的是,如果女子换种方式,比如通过帮工换吃的,或许能真正实现她想要的“体验”。 “哪怕刷刷盘子换一顿餐食,也比进门开口就要来得合理。” 这种方式既尊重他人的劳动,也能让体验更加深入。 真正的体验应当是双向的、互惠的。 它不是为了博取眼球的表演,而是通过亲身实践增进对生活的理解。 而且你有手有脚体验生活应该食宿自理嘛,凭啥你体验生活别人给你买单? 老板娘那句“我们帮助有困难的人,不是帮助有钱人体验生活”,点明了社会善意的边界。 善意是珍贵的公共资源,应该留给真正需要帮助的人。 而她走的时候连说两句没事,没事,不知道的人以为老板娘咋的你了,还在那认为自己做的没毛病。 当下社交媒体上各种“奇特挑战”层出不穷,部分创作者为了博眼球,不惜触碰公序良俗的红线。 而这种将他人善意当作道具的行为,长期来看会损害社会信任机制。 当“免费吃饭”从极端情况下的应急之需,沦为某些人规划内的“生活方式”。 当求助从心怀感激地接受,变成理直气壮地索取,善意就会被扭曲,信任也就随之被透支。 假设女子换种方式开展她的徒步之旅,结果会如何? 如果她在每个停留点通过劳动换取食宿,那么她获得的不仅是温饱,更是真实的生活体验和技能。 这样的体验虽然不会引起网络热议,却更有价值。 因为它建立在互惠与尊重的基础上,能让参与者真正理解生活的本质。 正如一位观察者所言:“靠双手解决困境,而非理直气壮地让陌生人买单,才是体验生活的正确姿态。” 遗憾的是,女子选择了捷径。 她想要体验生活,但是却不愿承受生活的重量,她想要收获故事,却不想付出应有的代价。 这种既要又要实在是没道理。 而女子最终尴尬离开饭店的画面,象征着一种生活态度的破产。 真正的体验不是表演,而是实实在在的参与,不是索取,而是平等的交换。 饭店老板娘的无心之言,成了2025年深秋最具启示性的“生活课”。 它提醒我们:生活的真谛不在于你经历了什么,而在于你如何经历,不在于你收获了多少帮助,而在于你为他人带来了什么。 每个人都在体验生活,但如何体验,决定了这段经历的真正价值。 或许,最好的体验方式就是带着尊重与责任,靠自己的双手去创造,而非指望他人的无偿施与。 主要信源:(女子一分钱不花徒步到上海,想免费吃饭遭拒——光明网)