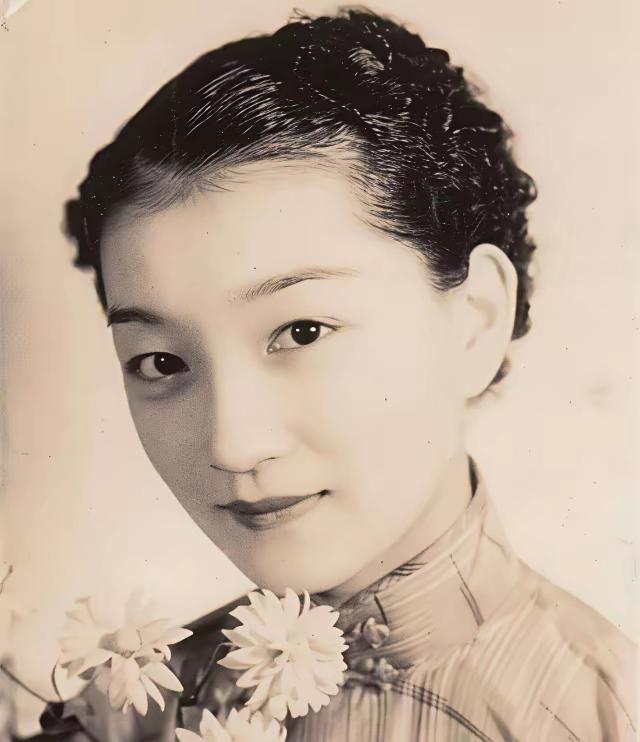

1965年,62岁陆小曼去世。翁瑞午的长女翁香光闻讯赶来,见四下无人,迅速解开陆小曼的衣扣,眼前的场景令她惊愕不已,忍不住感慨:凉薄之人终究没有好下场…… 1965 年上海老宅,翁香光推开吱呀作响的木门,一股霉味扑面而来。 床上躺着个干瘦的老太太,身上裹着件磨出毛边的破棉袄,棉花东一块西一块露在外头 —— 这是陆小曼。 她哆嗦着手上前,解开陆小曼的衣扣,想给她换件干净寿衣,可看清那枯瘦如柴的身躯时,忍不住倒吸一口凉气。 “凉薄之人终究没有好下场……” 翁香光的声音很轻,却在空荡的房间里格外清晰。 这话里藏着二十多年的怨 —— 当年母亲卧病在床,父亲翁瑞午却把所有心思都放在陆小曼身上,连副调理的汤药都舍不得买。 她想起小时候,跟着父亲去徐家送药,隔着玻璃窗看见陆小曼斜靠在贵妃榻上抽烟,月白缎子旗袍衬得她美得像幅画,可那画里,藏着多少人的眼泪。 陆小曼的第一段感情,是家人安排的婚姻。 1922 年,19 岁的她嫁给军官王赓,对方家世显赫,对她更是百依百顺,买最好的衣饰,请最好的老师教她才艺。 可王赓忙于军务,没时间陪她谈诗聊画,陆小曼心里空落落的,渐渐对这段婚姻没了兴致。 后来徐志摩出现,用温柔和浪漫填满了她的生活,她便不顾 “婚内出轨” 的骂名,执意要和王赓离婚 —— 那时的她,只看得见自己的需求,从没想过王赓的委屈。 1926 年,陆小曼与徐志摩结婚,梁启超在婚礼上直言两人 “用情不专”,可她全没放在心上。 婚后她依旧过着奢靡生活,住洋房、雇佣人,每天去舞厅跳舞,开销大得惊人。 徐志摩为了满足她,四处讲学、写文章,一个月跑好几个城市,常常累得倒头就睡。 有人劝她省着点,她却理直气壮:“他爱我,就该为我付出。”—— 那时的她,把别人的真心当成理所当然,从不懂体谅。 1931 年徐志摩飞机失事,陆小曼当场昏死过去,醒来后虽有悲痛,却没真正改变。 翁瑞午借着推拿的机会走进她的生活,对她百般照顾:她犯头疼,他整夜守着推拿;她想抽大烟,他借钱也给她买;她没钱花,他把积蓄全拿出来。 可翁瑞午的妻子正因丈夫的冷落卧病在床,五个孩子连饭都快吃不饱,陆小曼却对此视而不见,心安理得地接受着翁瑞午的付出。 有人劝她给翁瑞午一个名分,她却说:“我生是徐家人,死是徐家鬼”—— 那时的她,只懂索取,从没想过回报。 翁香光给陆小曼换寿衣时,摸到她贴身穿着件绣花绸袄,料子是上好的苏州绸,却早已破得不成样子。 她认得这件衣服,是当年徐志摩送给陆小曼的礼物,这么多年过去,陆小曼竟还贴身穿着。 可转念一想,徐志摩去世后,她拿着徐家的钱挥霍,对徐志摩的儿子徐积锴不管不顾,徐家后来不认她这个儿媳妇,也是情理之中。 “到最后,连个送终的人都没有,这不是凉薄的下场是什么?” 翁香光心里想着,手上的动作又重了几分。 收拾屋子时,翁香光在五斗柜最底下翻出个铁盒子,里面全是徐志摩的情书,还有张翁瑞午的老照片。 照片背面写着 “难为知己难为敌”,她盯着这七个字看了半晌,突然觉得可笑 —— 陆小曼这辈子,辜负了王赓的包容,耗尽了徐志摩的深情,拖累了翁瑞午的一生,最后却落得如此寂寥。 她没多想,直接把盒子扔进了火盆,火苗蹿起来时,纸灰打着旋儿飘向窗外,像是在为陆小曼的一生画上句号。 后来,陆家堂房侄子凑钱买了口薄棺材,把陆小曼送回常州老家埋葬,连块墓碑都没立。 翁香光站在坟前,看着新堆的土丘,又想起那句 “凉薄之人终究没有好下场”。 陆小曼曾是北平最耀眼的名媛,有过三段刻骨铭心的感情,可她始终只看得见自己,不懂珍惜别人的真心,最终只能在冷清中离世,连个记得她的人都寥寥无几。 如今,常州郊外的那座土坟早已被杂草覆盖,很少有人知道这里埋着陆小曼。 人们提起她,大多只记得她与徐志摩的爱情,记得她当年的风华绝代,却很少有人知道她后来的凄凉。 或许,翁香光的那句感慨,就是对陆小曼一生最好的总结 —— 凉薄待人者,终会被生活凉薄以待,再璀璨的过往,也抵不过晚景的寂寥。 主要信源:澎湃新闻——大女儿冲陆小曼嘶吼:你为什么抓住我父亲不放

评论列表