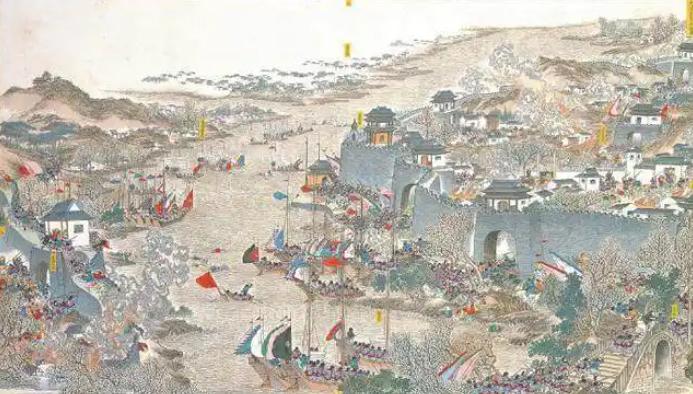

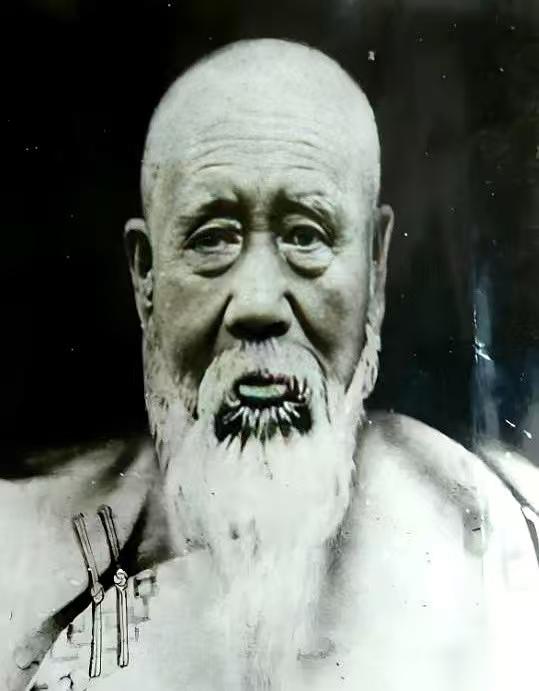

1864年,曾国藩正值权势巅峰,却被一种怪病折磨得彻夜难眠。他不喊疼、不请辞,但身上全是血痕。御医、中医、西医轮番上阵,无人能治。 曾国藩曾打赢过太平天国,也顶住过朝野非议,但他一直没打赢自己身上的那片“红皮屑”。 这一年,他是两江总督,掌湘军,刚攻下天京,权势如日中天。他一封封奏折上疏朝廷,处置善后,收尾捻军,一刻不歇。 可他整晚整晚睡不着。 不是被政事缠身,而是被痒醒的。 背部、大腿、头皮……皮屑一层层脱落,指甲挠破的地方渗血成片。仆人每天都得清理他卧榻上的血迹和碎屑,连褥子都要每天更换。他走路要穿宽袍,避免布料摩擦,连拜见朝中官员也不便久站。 当时的记录里虽没有“银屑病”这个词,但症状——红斑、脱屑、瘙痒、反复发作——跟今天说的牛皮癣极其吻合。 你想象不到,一个能调百万湘军,能逼死洪秀全的铁血人物,最后却被这身上的皮病拖得憔悴、焦躁,甚至一度绝望。 更让人惊讶的是,传说那一年,各地名医都被请来给他看诊,开方子,试汤药,针灸、拔罐、外敷、熬洗样样都试,结果一概无效。 甚至还有西医——清廷曾让传教士出身的“西洋大夫”尝试开药,也不见效。病不但没好,反而越发严重。 这不是普通病,也不是小毛病。他把它称作“磨心之业”,说这是“天意示警”。 但他没退,也没躲。他的办法只有一个字——“熬”。 你可能听过他“日三省吾身”的故事,也听过他写《家书》训子修身的样子。但这些都没有他和自己这场“皮肤仗”来得真实、残酷。 他几乎从不对外人提这病。只有在几封写给亲弟曾国荃的家信中,才露出只言片语,说“皮患复作,痛痒交煎,不敢为外人道也”。 这病是反复性的,起初他以为是湿热,用中药清热解毒,短暂好转后复发更剧烈。后来有人说是“血虚生风”,再换一套补益方子,吃了却上火。头皮痂厚如壳,背上甚至长出裂口。 最惨的时候,他半夜坐着睡,身上垫厚毛毯,只为防止翻身刮破伤口。仆人进屋换洗时,不敢直视他背上的红斑与血渍。 他照旧起五更,批奏折、会幕僚。下属看不出异样,只觉得他脸色发青,脾气更紧了。他不说,也没人敢问。 更讽刺的是,那一年他大权在握,却对自己的身体束手无策。 牛皮癣没有命门,不致命,也不治愈,偏偏缠人。越紧张越严重,越抓越扩散。曾国藩知道自己情绪压抑会加重病情,可他偏偏不能不压。他是封疆大吏,不能示弱,不能抱怨。 这种身体上的慢性折磨,没有刀光剑影,没有声势浩大,只有一层层皮屑,一阵阵剧痒,一夜夜清醒。 他就是这么一边指挥数十万湘军剿乱,一边在屋里忍着、撑着、挠着,活成了一个“不死的病人”。 说到底,这场病从未治愈。他临终前十几年里,牛皮癣反复发作,从没真正离开过他。 可这场“无法打赢”的战争,却在悄悄改变他。 曾国藩原本刚烈、执拗、话少性急,这病逼得他必须慢、必须忍。后来很多幕僚记载,他晚年反而更柔和了,说话带着几分悲悯,处理事务也不再像早年那样锋芒毕露。 他把“身病”当“心劫”。有人劝他继续求方问药,他反而说“顺其自然,自当有解”。他开始把自己关进书房,读经、写信、反思。 也许他真是用痛苦把自己“修”出来的。 直到1872年去世,曾国藩都没痊愈。他死时并无重病,更多是体衰神耗。历史记下了他的功勋,却没写他皮肤上的每一道裂口、每一晚没合眼的夜。 今天我们回头看这个人,容易只记住他的功绩、他的《家书》,忘了他其实也是个被病痛缠了一辈子的普通人。没有激素、没有生物针,没有免疫抑制剂,他靠的只是意志和规矩,硬扛到底。 他也没扛赢,但他也没输。